アメリカとフランスを撃退した「朝鮮の攘夷主義者」が、「取り返しのつかない国難」を招いた理由

ペリーの黒船が来航したとき、日本はアメリカと戦うことなく日米和親条約を結んで開国した。一方、朝鮮王朝の大院君政権は、開国をねらうフランス軍やアメリカ軍に対して頑強に抵抗し、これを撃退することに成功する。

しかし「禍福は糾(あざな)える縄の如し」、朝鮮史の研究者で、フェリス女学院大学教授の新城道彦さんは、この大院君の「成功」が取り返しのつかない国難を招いたと指摘する。新城さんの新刊『朝鮮半島の歴史―政争と外患の六百年―』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けする。

***

1863年に高宗が即位すると、実父の李ハ応(イハウン)には「興宣大院君」の称号が与えられた。大院君とは、国王が亡くなったときに直系の後嗣や兄弟がおらず、他の系統から次の国王を迎え入れた場合にその実父に対して贈られる尊号のことである。宣祖や哲宗の実父もこの尊号を有していたが、一般的に大院君といえば興宣大院君を指す。

朝廷では依然として安東金氏が圧倒的な勢力を誇っていた。そこで神貞王后は、自らの意見を擁護する人間を確保するために、大院君を廟議に臨席させることを決定する。こうして大院君は名誉だけではなく、高宗の事実上の摂政として実際に王権を代行する地位を手に入れた。

大院君政権は「衛正斥邪」の思想にもとづいて鎖国や攘夷のような保守的で排外的な政策を強力に推進した。衛正斥邪とは「正学」である朱子学を衛(まも)って、「邪学」を排斥するという意味である。それゆえ、まず、1864年3月に東学の崔済愚を「邪道乱正」の罪で斬首し、ついでその矛先を天主教(朝鮮におけるキリスト教カトリックの呼称)に向けた。

大院君は当初、天主教に親和的だとみられていた。妻の閔氏が天主教に帰依しており、その閔氏によって高宗の乳母となっていた朴氏もマルタという洗礼名を持つ天主教徒だったからである。しかし、朝鮮では天主教徒が西洋の手先であるという認識が強く、対外不安の増大は必然的に天主教を排斥する力となっていった。

1860年に宗主国の清はアロー戦争で英仏連合軍に敗れて不平等条約を締結し、さらに仲裁したロシアに沿海州を奪われていた。これによって朝鮮はロシアと接することとなり、「洋夷侵犯」の脅威は海だけでなく陸からも迫っていた。頑強な排外主義者の大院君が天主教徒の排斥に向かうのは火を見るより明らかであった。

キリスト教を弾圧し、フランスと交戦

1866年に入ると朝鮮では丙寅(へいいん)迫害といわれる大規模な天主教の弾圧がはじまった。全国でいっせいに信者の捜索が行われ、捕らえられた者は皮膚が裂け血が飛び散るような鞭打ちの拷問を受けた。しかし、棄教に応じる者はほとんどいなかったという。丙寅迫害では、約8000名の信者が殉教している。そのなかにはパリ外国伝導会から派遣されたベルヌーら9名のフランス人宣教師も含まれていた。

地方に潜伏して難を逃れたリデル神父は、7月に忠清道の海岸から船に乗って脱出し、天津に向かった。そして、フランス極東艦隊のローズ司令官に迫害の惨状を伝え、信徒の救出を要請している。ローズ司令官の報告を受けた北京駐在のフランス代理公使ベルネは、朝鮮に軍隊を派遣して報復するよう命じた。当時のフランスは帝国主義的拡張政策を推進するナポレオン3世の治世であり、丙寅迫害は朝鮮に侵攻する絶好の口実となったのである。

ローズ司令官は8月にリデル神父と朝鮮人信者3名を水先案内人とし、山東の芝罘(チーフー)港からフランス艦隊3隻を率いて朝鮮に向かった。しかし、これは漢江河口付近の海域を把握するのが目的であり、測量だけを行ってすぐに引き返している。

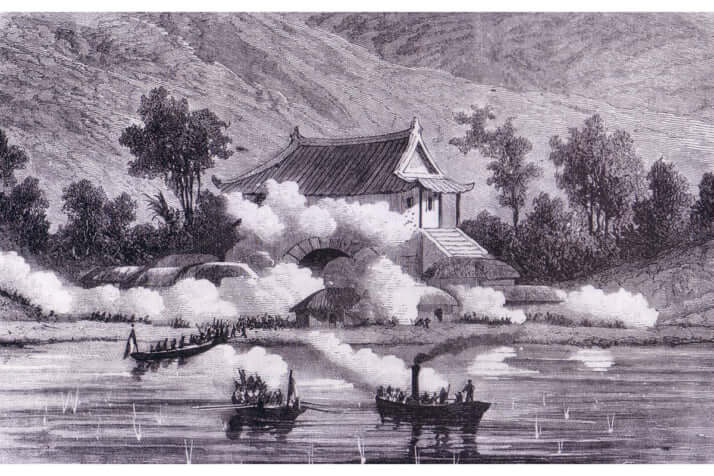

この情報をもとに態勢を立て直したローズ司令官は、10月に7隻の軍艦で本格的な武力侵攻を開始し、攻撃目標に定めた江華島に進軍した。江華島は漢江の河口に位置し、ここを押さえれば漢城に物資を運ぶ重要な水路を封鎖できたからである。江華島に上陸したフランス軍はわずか1日で江華府を占領した。

しかし、朝鮮側は強硬姿勢を崩さず、大院君は猟師ら約500名の兵力を密かに江華島の鼎足山城に潜伏させた。一方のフランス軍は朝鮮の兵力を見くびり、160名の海兵隊で鼎足山の伝灯寺を攻めた際に一斉射撃を浴びて多数の死傷者を出してしまう。わずかな陸上兵力しか帯同していなかったフランス軍は朝鮮の開国を諦め、『朝鮮王朝儀軌』などの貴重な典籍を略奪して撤退していった。この一連の出来事を丙寅洋擾という。

丙寅洋擾を経験したことで、朝鮮では天主教徒の迫害がさらに激化した。「洋夷」たるフランスが漢江の渡船場である楊花津(ヤンファジン)まで入り込んで侵犯したのは天主教徒のせいであるとし、楊花津にほど近い蚕頭峰(チャムドゥボン)という崖に新たな刑場を造って信徒たちの首を刎ねた。それ以来、この地は切頭山(チョルドゥサン)と呼ばれるようになり、現在は「殉教聖地」として整備されている。

アメリカを撃退し、開国の好機を逃す

大院君政権は立て続けに1871年にもアメリカと軍事衝突を起こした。きっかけは5年前の1866年に商船ジェネラル・シャーマン号が交易を求めて突如大同江に侵入してきたことにある。船員はアメリカ人が3名、イギリス人が2名、中国人やマレーシア人が19名の計24名で、彼らは朝鮮側の停止命令を無視して遡航を続けた。これに対し、朝鮮の軍民は商船に火を放ち、逃げ出した船員を袋叩きにして殺害してしまった。

アメリカは朝鮮にジェネラル・シャーマン号事件に対する損害賠償と通商条約の締結を繰り返し求めた。しかし、朝鮮側に応じる気配がなかったため、力ずくで門戸を開くべく1871年に軍隊の派遣を決定したのである。アジア艦隊のロジャース司令官は長崎で海上機動訓練を実施したのちに、軍艦5隻と1230名の兵力で仁川近海に向かった。そして、江華島に海兵隊を上陸させて草芝鎮(チョジジン)、徳津鎮(トクチンジン)、広城堡(クァンソンボ)を瞬く間に占領している。この戦いの戦死者は、アメリカ軍が3名だったのに対し、朝鮮軍は350名ほどだったという。

広城堡を占領したロジャースは艦隊に戻って朝鮮側の降伏を待った。しかし、朝鮮は降伏どころかむしろアメリカの行動を非難し、強硬な態度をとった。アメリカ軍としてはわずかな兵でこれ以上の作戦は展開できず、5月16日に撤退している。この一連の出来事を辛未(しんび)洋擾という。

これより3年前の1868年に朝鮮ではオッペルト事件が起きていた。ユダヤ系ドイツ人のオッペルトが大院君の父(南延君)の遺骸を墓から盗み出して朝鮮の朝廷を恐喝しようとした事件である。盗掘は墓を覆う頑丈な切り石に阻まれて未遂に終わるが、この事件で大院君の怒りは頂点に達し、西洋への敵愾心をたぎらせた。

それを表すかのように、大院君は辛未洋擾のさなかに「洋夷が侵犯してくるのに戦わずに和を主とするのは売国である」という趣旨の文章を刻んだ斥和碑を全国各地に建て、たとえ国が壊滅の危機に陥ったとしても抗戦する固い意志を示していた。

丙寅洋擾・辛未洋擾といった個々の出来事だけをみると、朝鮮は頑強な抵抗によってフランスやアメリカを退け、国防に成功したようにみえる。しかし、巨視的にみれば開国の好機を逃したといえよう。日本が1854年の時点でアメリカと戦うことなく日米和親条約を結んで開国していたのとは対照的であった。大院君政権は世界情勢を読み切れず、結果的に近代化に大きく出遅れ、国難を招くこととなったのである。

※新城道彦『朝鮮半島の歴史―政争と外患の六百年―』(新潮選書)から一部を再編集。