「日韓併合は豊臣秀吉の侵略戦争の続き」という「赤旗」の歴史観は間違っている――朝鮮史研究者が指摘する「知られざる史実」

歴史の教訓に学ぶことは大切だが、その土台となる歴史が正しいものであることが前提だろう。

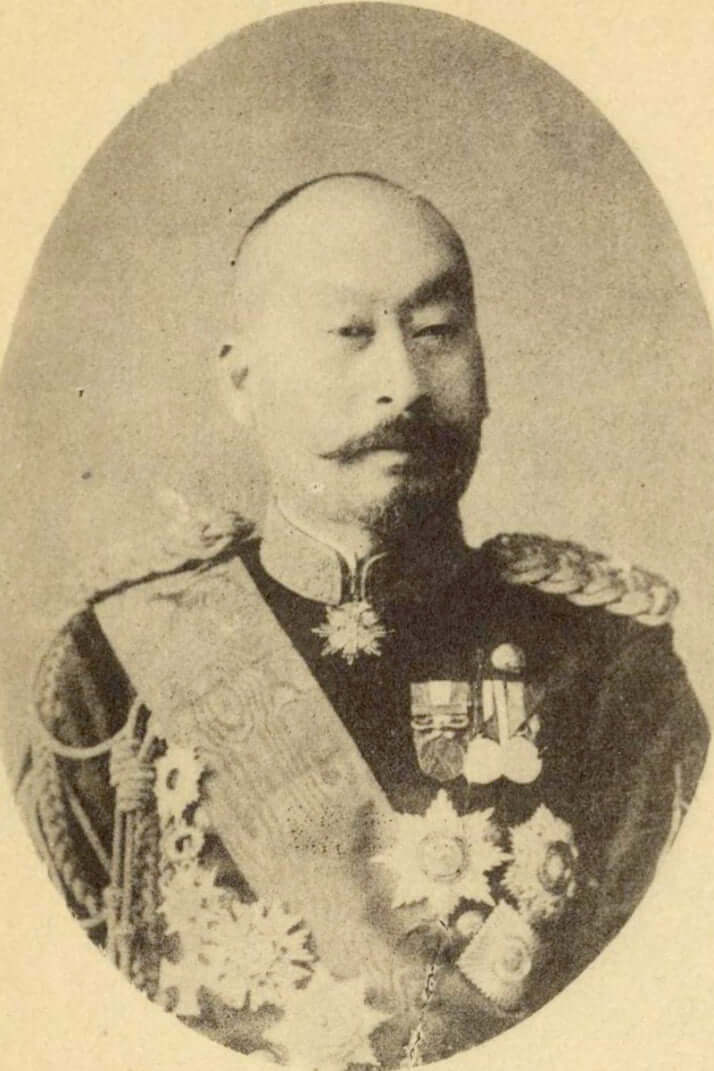

たとえば日韓併合の際に、寺内正毅統監が「小早川加藤小西が世にあらば今宵の月を如何に見るらむ」という歌を詠んだことを根拠に、「日韓併合は豊臣秀吉の侵略戦争の続き」とする歴史観があるが、これは「歴史の教訓」になりうるだろうか。

朝鮮史の研究者で、フェリス女学院大学教授の新城道彦さんは、寺内が詠んだ歌の真意はまったく別のところにあると指摘する。新城さんの新刊『朝鮮半島の歴史―政争と外患の六百年―』(新潮選書)から、一部を再編集してお届けする。

***

1910年8月22日午後2時、純宗は内殿に出御して「統治権譲与」の要旨を宣示し、自ら署名して国璽を捺した全権委任状を李完用に下付した。午後4時に李完用が統監官邸を訪れて全権委任状を提示すると、寺内はそれを査閲して承認し、「時局解決が斯の如く静粛且円満に実行せらるるは双方の幸福にして最も祝すべき所」と告げている。その後二人は併合条約に調印した。

それから間もなくして寺内は晩餐の宴を開いた。その際に、南山の峰にのぼる夏の月を見て、「小早川加藤小西が世にあらば今宵の月を如何に見るらむ」という歌を詠んだことが知られている。現在この歌は、以下のように侵略性を象徴するものとして批判的にとらえられることが多い。

「この三人は、豊臣秀吉の朝鮮侵略に派遣された武将、小早川隆景、加藤清正、小西行長です。寺内は、朝鮮侵略の目的を果たせなかった豊臣秀吉の朝鮮侵略戦争を頭に描きながら、三人の武将は、韓国併合をどう見るだろうか、おそらくよくやったと思ってくれるだろうと詠んだのです。明治の政治家や軍人たちは、明治政府の朝鮮政策を、豊臣秀吉の朝鮮侵略戦争の続きとしてみていたのです。」(「しんぶん赤旗」2007年12月22日)

このような解釈は的を射ているとは言い難い。寺内が歌を詠んだエピソードは側近の小松緑が『朝鮮併合之裏面』のなかで紹介したものであるが、その原典を読めば歌の真意がわかる。

まず小松は、寺内がこの歌を詠んだ背景を説明するために、ローマのジュリアス・シーザーがポントスを短期間に攻略したゼラの戦いに言及している。ただし、その偉業を賞讃しているわけではなく、むしろ「戦はずして勝つ」を上策とする孫氏の兵法を引用し、たとえ短期間でも兵を使って奮闘したのだから優れた戦略とはいえないというように貶している。そのうえで、韓国併合については次のように述べている。

「朝鮮〔ママ〕併合は、啻(ただ)に我国空前の大事なるのみならず、実に世界的の難業であつた。それを、一兵を動かさず、一滴の血も灑(そそ)がずして、シーザーの奇功を奏した短時日と、偶然にも相等しき短時日、即ち談判開始の日と条約調印の日との間に、正さに五日間を容れたのみで、さしもの重大事件を完了したのである。」

日本は大韓帝国皇室の厚遇案を前面に出して条約交渉を進め、対する純宗は自分たち一族の身分保障と引き換えに統治権を天皇に譲与した。小松はそのように韓国併合が条約締結による「合意」という形で血を流さずに実現できたことを誇り、寺内の歌にそれが端的に表現されているとしてわざわざ紹介したのである。

つまり、寺内は決して「朝鮮政策を、豊臣秀吉の朝鮮侵略戦争の続きとしてみていた」わけではない。むしろその逆で、武力に頼って失敗した豊臣軍の小早川、加藤、小西を非難していたといえよう。まるでイソップ寓話の北風と太陽のように、豊臣軍と自分たちを対比していたのである。

なお、小松は統監府の功績を自画自賛するだけでなく、大韓帝国側の先頭にたって談判に従事した李完用と趙重応を讃えることを忘れてはいない。韓国併合を江戸城無血開城にたとえて、この二人は「三百年の徳川天下を天朝に引き渡した勝安房〔海舟〕と同じやうな苦境に立つた」と労わっている。

李完用と趙重応は朝鮮王朝末期から続く苛斂誅求と社会の荒廃から民を救うために苦悩し、他国に統治を任せるという誰もが避けたい不名誉な作業を担った。それにもかかわらず(否、それゆえにと言うべきか)、現代の韓国社会では「親日反民族行為者」(売国奴)のレッテルを貼られて蛇蝎の如く嫌われている。

***

日韓併合の歴史からさまざまな教訓を得ることは、これからの国際情勢を考えていく上でも助けになるはずだ。ただし、その際は、史料を恣意的に読み取るのではなく、前後の文脈も含めて誠実に理解しようとする姿勢が大切だろう。

※本記事は、新城道彦『朝鮮半島の歴史―政争と外患の六百年―』(新潮選書)の記述をもとに作成したものです。