「太陽光発電」「AI」への礼賛はなぜ生まれた? 「未来はこうなる」という主張に振り回される人々

「青写真」が高く売れる時代

2011年からメガソーラーへの期待が高まったのは、太陽光発電に関して画期的な技術革新があったからではなく、単に原発や既存の電力行政への不信が広まったからです。平成末期以来の第3次AIブームにせよ、従来指摘されてきた「なぜ人工知能は人間に追いつけないか」を克服するイノベーションは特にない。むしろ周囲の人間に絶望しているからこそ、「あんなものはAIに置き換えられる」といった言い方がウケたわけです(詳しくは斎藤環氏との共著『心を病んだらいけないの?』を参照)。

いま眼の前にある社会は「根本から狂っている」とする感覚がまん延し、人間同士が相互に「もう信じられない」という気分に陥れば、実現し得る根拠はまったくなくても現状否定の道具に使えるというだけで、「輝かしい未来」をうたう言論が売り物になる。

2010年代はそうした、実態とは無関係の「青写真」が高く売れる時代でした。これを1980年代のバブル期と重ねる批判は従来も見られましたが、アベノミクスによる「好景気」のメッキが剥がれつつある現在、私たちは人間性のより深い類比に基づいて、参照できる「似た時代」を見つけてゆくべきでしょう。

三島由紀夫が1950年に刊行した『青の時代』は、敗戦直後の混乱期の日本を、まさに「青写真の時代」として描いています。

モデルとなった「光クラブ事件」

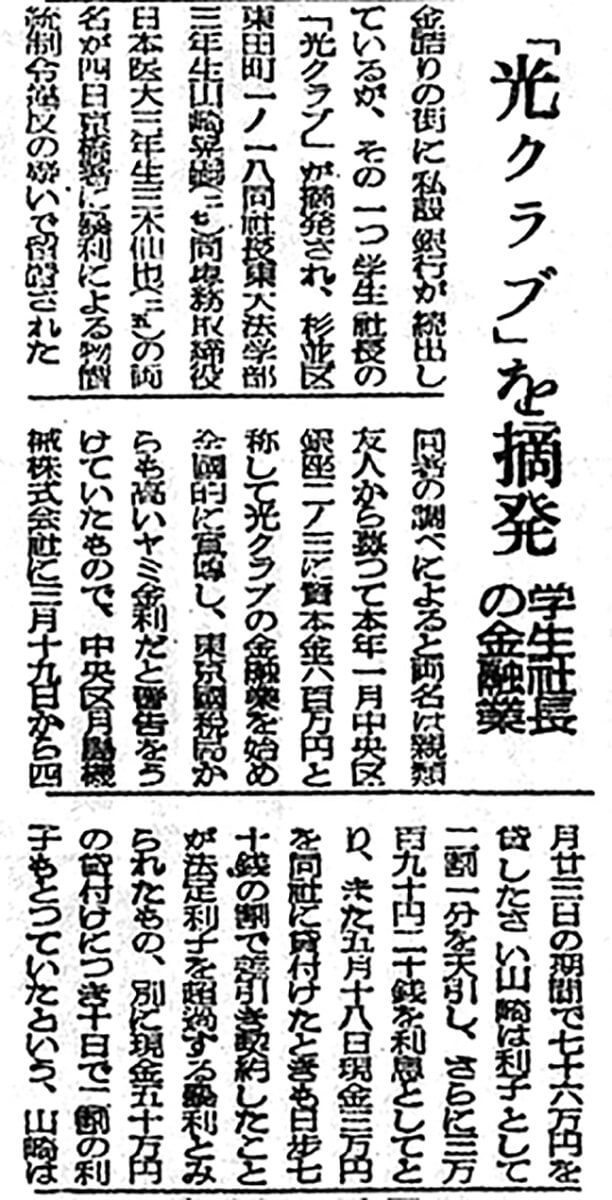

モデルとなっているのは、1949年の「光クラブ事件」。実態はネズミ講(出資者が増え続けないと破綻する)にも近い高金利・高配当の新興金融業者が、現役の東大生が社長という話題性ゆえに注目を集め、しかし法令違反の摘発と資金繰りの悪化により債務不履行となったものです(社長の山崎晃嗣は26歳で自殺)。

2011年の原発事故を、比喩として「第二の敗戦」と呼ぶ報道は、当時広く見られました。しかし光クラブ事件、そして三島の小説の眼前にあったのは、文字どおりの敗戦です。そこでは戦時下で正しいとされた軍や政府の権威が失墜し、逆に絶対悪として弾圧された共産党が期待を集めるような、国民的な価値観の大反転が起きていました。

山崎晃嗣をモデルに三島が造形した主人公の名は、川崎誠。川崎は戦前の軍国主義も、戦後ブームとなる共産主義もはなから信じない冷笑家ですが、しかし三島は彼のニヒリズムが中途半端だった点にこそ、青写真が売りさばかれる時代の本質を見ようとします。

三島いわく、

「彼は真理や大学の権威を疑っていない。疑わない範囲では、彼はしばしば自分でも気のつかない卑俗さを露呈する。ところが滑稽なことは、疑わない範囲の彼の卑俗さが、疑っている範囲の彼のヒロイックな行動に、少なからず利しているかもしれない点だ。」

[2/5ページ]