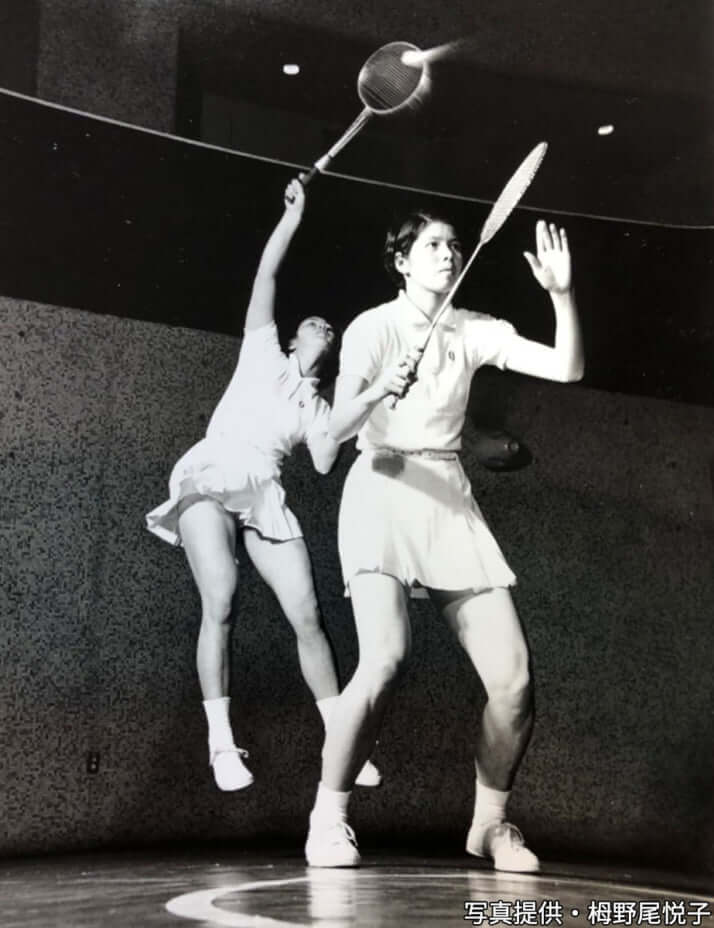

「何度断っても電話、手紙が」 バドミントン「相沢・竹中組」を見いだしたコーチのひらめき(小林信也)

〈相沢・竹中組〉の見出しが新聞紙上を賑わせたのは私が小学校6年の頃だ。新潟青陵女子短大の相沢マチ子と竹中悦子がバドミントン全日本女子ダブルスに優勝した。私が育った新潟県はスポーツが弱かったから、それだけで、雪国の少年は希望で沸き立った。

プレスリーが脳裏に

相沢マチ子は1950年に新潟市内で生まれ、中高一貫の私学・新潟女子工芸中学(その後、新潟青陵女子中学に改称)に入った。

「あのころバドミントンがはやっていて、家の前で隣のお兄ちゃんとよく羽根を打ち合っていました。女子選手の短いスカート、白いシャツにも憧れて」

軽い気持ちでバドミントン部に入った。ところが、

「入ってみたら練習は高校生と一緒、全国優勝を目指す厳しいチームでした」

近くの神社でランニング、坂道でアヒル歩き。中高合わせて150人いた新人が、1週間後には10人以下になった。

「半年経ったら高校1年生はゼロ、中学1年生は4人になりました」

スポーツ経験のなかった相沢はなぜ続いたのか?

「しごかれてきついけど、高校生にいい人がいて、練習後に20~30分、更衣室で雑談するのがすごく楽しかった。私はひとりっ子でカギッ子。両親が働いていたから、放課後すぐ家に帰っても寂しかったのです。

『がんばればインターハイに出られるよ』とか、希望に燃えて、未来がキラキラ輝くような感じでした」

中1の秋、初めて出場した新人戦は散々だった。

「練習ではいい感じだったのですが、あがってしまって記憶が全然ありません。コテンコテンに負けました。『1回戦で負けた部員は見たことがない』と叱られて、部員全員がアヒル歩きで体育館を20周させられました。先輩や仲間に申し訳なくて」

その敗戦をバネに、相沢は県内でも全国でもほぼ負け知らずの存在となった。ある日、まだ20代で若かった監督の阿部一佳が「相沢、世界を狙うぞ」と言った。

「世界と言われて、私、世界の意味がピンとこなかったのです。世界って何だろう? 頭に浮かんだのはエルビス・プレスリー。世界と聞いてもアメリカくらいしか知らなかった(笑)」

[1/2ページ]