「障害があるのは、社会の方だ。人じゃない」 誰も見たことのないアートを広める「ヘラルボニー」

NHK「おはよう日本」「サタデーウオッチ9」「ザ・ヒューマン」「ハートネットTV」、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、Forbes JAPAN、J-WAVEなどジャンルを超えたメディアが注目する「ヘラルボニー」。

大躍進を続ける同社の双子経営者、松田文登(ふみと)さんと崇弥(たかや)さん(現在31歳)にとって、出発点は生まれ育った環境にあった。「ふつうじゃない」って「かわいそう」なの? 僕らのお兄ちゃんは、なんで馬鹿にされなきゃならないの?

速報「手が震えて食材が切れず」 覚醒剤所持で逮捕「金田中」社長が見せていた“奇行” 「ノリノリで現れて奇声を発することも」

――4つ上の兄、翔太さんには重度の知的障害を伴う自閉症があった。やがて起業を決めた文登さんと崇弥さんが社名として選んだのは、兄が子供の頃、ノートに書きつづっていた謎の言葉だった。障害のある人もない人も、分け隔てなくあるがままにフラットに暮らせる未来を目指す双子経営者にスイッチを入れた出来事を、初の著書『異彩を、放て。―「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える―』から紹介する。

***

「超ヤバいって!」

2015年、社会人2年目の夏、僕らは24歳になっていた(勤務先:文登さん―(株)タカヤ、崇弥さん―オレンジ・アンド・パートナーズ)。

夏休みで一足先に実家に帰っていた崇弥に、母がふと、

「るんびにい美術館って知ってる?」

と声をかけてきた。るんびにい? なにそれ、知らない。

「暇してるなら、行ってみると良いよ」

と誘われ、崇弥は母と二人で美術館を訪れた。

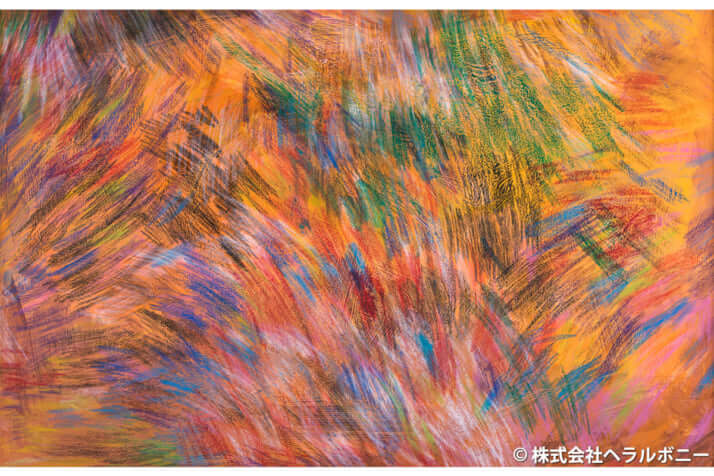

るんびにい美術館は、2007年に花巻市にオープンした施設だ。1階がギャラリーとベーカリーカフェになっていて、2階にはアトリエがある。運営しているのは、光林会という社会福祉法人。そう、ギャラリーに飾られているのは、自閉症やダウン症など知的障害のある人がつくった作品たちだ。

そこには、これまで観たことのない空間が広がっていた。執拗なまでに同じ図形が描きつけられたキャンバス、原色のうごめくような球体、びっしりと色とりどりに刺繍されたテキスタイル……。

芸工大を出て、会社に入ってからもたびたび美術展やギャラリーに足を運んで、それなりにアートに触れてきたつもりだった。でも、そのどれとも似ていない。なんだ、これ。なんなんだ、これ。

美術館を出るやいなや、文登に電話をかけた。

「ここ、超ヤバいって!」

いつか福祉の仕事がしたい

崇弥は会社ではことあるごとに、「福祉の仕事がやりたいんです」と話して、不思議な顔をされていた。

仕事の議論で白熱したとき、そのことを持ち出されて「じゃあ辞めたら?」と先輩に言われても、悔しくて「いえ、辞めません」と泣いた。今考えれば、企画の仕事をしながら、そのときが来るのをずっと待っていたのかもしれない。

卒業制作で兄を撮影するため、就労支援施設へついていったとき、かすかな違和感を覚えた。もちろん、施設の方々は皆さん、兄のことをあたたかく見守って、サポートしてくださっている。兄が家とは少し違った雰囲気で真剣に作業をしているその様子に、感心したりもした。

ただ、就労支援という事業そのものの性質上、しかたないことではあるのだが、利用者の方々が手間ひまかけてつくったものやサービスに対して、必ずしも“正当な報酬”を得られているとは言いがたい。

ここで少し就労支援施設の説明をしておくと、就労支援施設とは2013年に施行された障害者総合支援法に基づいて規定された障害福祉サービスの一つだ。雇用契約を結んで利用する「A型」と、雇用契約を結ばずに利用する「B型」の2種類がある。

一般的に、企業などで正規就労するのが難しい障害のある人が、将来的には障害者採用枠などでの就労を目指して、さまざまな作業や訓練を通じてスキルアップを図るのがA型。さらに、その人の障害や特性、体調に合わせて無理のないペースで軽作業や訓練を行えるのがB型だ。

どちらかというとA型のほうが重度障害を伴わない人が利用することが多く、B型はあくまで自立のための訓練を目的とする性質が強い。

雇用契約を結ぶA型では、法律で定められた最低賃金以上の報酬を得ることができる。B型は成果物に対する工賃が支払われるものの、雇用契約を結ばないため、報酬が低くなることが多い。

たとえば、厚生労働省の調べによると、2020年度の平均工賃は、就労継続支援A型事業所が月額7万9625円、就労継続支援B型事業所が月額1万5776円だ。これは、B型事業所の利用者が継続的に働くことが難しかったり、難易度の高い作業を行うのが困難だったりするためでもある。ちなみに、当時、兄が利用していたのはB型だ(現在は生活介護サービスに通所している)。

それに、就労支援施設の目的はあくまで「訓練」と「就労支援」だ。営利活動が目的ではない。「福祉」という枠組みの中で、行政からの助成金や訓練給付金などが支給されているから、収支的に売り上げを伸ばすことを目指す必要はない。利用者の方が満足してサービスを利用できること、安心して時間を過ごせることが、いちばん大切なのだ。

けれどもるんびにい美術館を訪れて、崇弥はこれまでの障害者支援施設のイメージとはまったく違う、新鮮な衝撃を覚えた。世の中的には「何もできない」と見なされてしまいがちな障害のある人たちが、これほどいきいきと作品づくりに打ち込んでいるのか。しかも、その人たちがこれほど心を動かす作品を生み出しているのか、と。

作品そのものが持つ威力に、打ちのめされたのだ。

このすばらしい作品たちを、もっと多くの人に届けたい、知ってもらいたいと感じた。この作品のすばらしさに見合う報酬が得られるような仕組みを、生み出すことができたら。もしかしてそれは、これまで取り組んできたクリエイティブの力によって、可能になるんじゃないか。

「何か面白いことをしたい」「福祉の仕事がしたい」「自分のアイデアを形にしたい」──。働きながら少しずつ頭の中に生まれた別々のモヤモヤが、一気に結びついた。

思いついたら、居ても立っても居られなくなって、文登だけでなく、大学時代から特に仲良くしてきた友人二人にもすぐに電話した。それが今、ヘラルボニーでコーポレートシニアマネージャーを務める大田雄之介と、ライフスタイルデザイナーを務めていた松井大輝だ。

大田は高校時代、インターハイで対戦したこともあって、文登と同じ東北学院大学の卓球部に所属していた。文登と部活動のつらい練習をともにしただけでなく、遊びに行くのも飲みに行くのも一緒だった。

文登がバイクで自損事故を起こしてしまったとき、連絡を受けた大田が真っ先に車で駆けつけ、病院へ連れていってくれたこともある。大田は僕らより1年遅れで社会人となり、地元の宮城で通関士として働いていた。

松井は、崇弥と同じデザイン工学部のプロダクトデザイン学科に入学していた。ある日、近くにいた崇弥が自分と同じような格好をしているのに気づいて、「服、似てるね」と話しかけたのが出会いのきっかけだった。

話してみると、お互い住んでいるアパートが徒歩わずか1分ほどの距離にあることがわかって、それから一緒に遊ぶようになった。バイトも同じところに勤めたから、学生時代に一緒にいる時間がいちばん長かったかもしれない。松井は卒業後、大手自動車メーカーに入社し、カーデザイナーとしてのキャリアを歩み始めていた。崇弥が社外のアワードに挑戦するとき、松井に頼んでポスターをデザインしてもらったこともある。

文登が友だちになったやつは崇弥の友だちにもなる。そして崇弥の友は文登の友。そのとき四人は一番近い間柄だった。

崇弥は三人にるんびにい美術館の衝撃を伝えて、「とりあえず、これ見て!」と、ギャラリーで撮影したいくつかの作品写真をメールで送った。するとその熱が伝わったのか、「え、すごいじゃん!」「こんなの見たことない!」と、反応が返ってきた。崇弥はすかさず全員に返信した。

「この作品たちを、社会にプレゼンしたい。何ができるかはわからないけど、一緒にやらない!?」

障害があるのは、社会の方だ。人じゃない

働き始めてからも僕ら双子は、ことあるごとに「いつか福祉の仕事に関わりたいね」と話していた。それは、兄の暮らすこの世界を、少しでもマシにしたいという思いからだ。兄に対する冷たい視線を、ずっと見て見ぬ振りをするのはもうイヤだった。

「障害者」という言葉に押し込んで、兄の、兄自身の個性や人格を見ようとしない社会に、うんざりしていたのだと思う。「障害者」は「障害のある人」という意味だけど、本当は、障害があるのは、社会のほうだ。人じゃない。

福祉分野は資格が必要で専門性が求められる業界だし、行政や福祉団体、あるいはボランティアなどがおもに取り組んでいる。僕らのように家族の中に障害のある人がいたり、病気や事故で障害を負うことになったり……当事者や当事者に近い人にとって、福祉は「なくてはならない」ものだけれど、それ以外の人にとっては、それを意識する機会すらほとんどない。そんな現実が、僕らにとってはもどかしかった。

福祉の仕事に関わるための具体的な方法を思いついていたわけじゃない。けれどもるんびにい美術館で出会った作家たちの作品には、そんな現実なんか一気に吹き飛ばすほどの力があった。「すごい」「見たことない」──大田と松井から出てきた言葉に、ウソはないと思った。「障害」という枠組みを超えて、人の心を動かす力が、確かにそこにあった。

障害のある人と社会を“結ぶ”「唯一無二のプロダクト」

そこからはもう、勢いまかせだ。

仕事へ行く前の早朝か仕事終わりの深夜に、四人でSkype(スカイプ)をつないで、来る日も来る日も作戦会議を開いた。それぞれの得意分野や仕事のスキルを生かし、手分けしてリサーチしたりアイデアを考えたりして、プランを組み立てていった。

障害のある人のつくるアート作品は、一般的に「アウトサイダー・アート(周縁の人の芸術)」や「アール・ブリュット(生の芸術)」と呼ばれ、20世紀以降少しずつ確立されてきたのだという。

るんびにい美術館では、そういったカテゴライズからも距離を置き、「障害者」と「健常者」、人種や性別といったあらゆる区別から解き放たれた名付けようのない命の表現ととらえ、知的障害のある人たちの作品を展示していた。障害のある人と健常者を区別せず、ありのままにその作品を提示する──。その世界観は、僕らも強い共感を抱くものだった。

僕らももっと、当たり前のように障害のある人と関わって、当たり前のように支え、支えられる。この世界の「見えない壁」を取り払って、フラットにしたかった。

僕ら四人がもし、るんびにい美術館と一緒に何かができるとしたら、どんなことだろう。彼らのアート作品を、もっと多くの人にとってより身近に感じられるようにするには、どうすれば良いだろう……。

そこで生まれたアイデアは、障害のある人々の心と人生を社会に「結ぶ」、「ネクタイ」をつくることだった。アート作品をネクタイに織り込み、唯一無二のプロダクトとして、世の中へ提示するんだ。

まず大田がるんびにい美術館をアポなしで訪問し、プレゼンのアポを取り付けた。

崇弥はコンセプトとコピーを考え、松井がデザインのラフ案を考え、企画書に落とし込んだ。文登は国内にあるネクタイメーカーを片っ端から調べ、電話をしまくって協力してくれそうな企業を探した。

「るんびにいタイ」と書かれた企画書を携え、るんびにい美術館とのはじめての交渉に出向いたのは、崇弥と大田だった。応対してくれたのは当時、るんびにい美術館でアートディレクターを務める板垣崇志さん、運営元の社会福祉法人光林会で事業を統括する高橋盛一さん、アート担当支援員の村井資(もと)さんの三人だった。

崇弥は仕事でクライアントへプレゼンをする先輩の横でアシスタントをすることはあったけど、自分がメインでプレゼンする機会はほとんどなかった。でも、不安や緊張よりも、思いを伝えたい熱意が勝った。

るんびにい美術館の作家たちの作品を、シルクのネクタイとして商品化させてもらいたい。作品のすばらしさは、じかに見なければなかなか伝わらないかもしれないけど、プリント地ではなくオリジナルのテキスタイルとしてシルク地に織り込むことで、作品の質感や奥行きを感じられるようなプロダクトにしたい。ブランディングや商品展開を、僕らにプロデュースさせてもらいたい。そのために、皆さんの作品をお借りしたい──。

これまでにそういった商品企画やプロデュースをしてきたコンサル企業でもなければ、アパレルメーカーでもない。それぞれ所属も仕事もバラバラ、社会人2年目一人と3年目三人の名もなきプロジェクトチームだ。るんびにい美術館のお三方は、よくそんな僕らの話を聞いてくれたと思う。

はじめのうちは頭の上に「?」マークが浮かんでいたのも無理はない。「これは……ビジネスなんですか?」と、高橋さんから尋ねられた。

もちろん、るんびにい美術館からは一切費用をいただかないこと。るんびにいに在籍する作家の作品を一部お借りし、商品化すること。売り上げの一部を作家の方に還元することを説明した。

あわててそのように伝えると、やっと「それなら……考えてみましょうか」と、前向きに検討してもらえることになった。板垣さんはその場で握手をしてくれて、ぜひ一緒にやろうと声をかけてくれた。

「皆さんに強い思いがあるのはわかりました。賭けてみたいと思います」

※『異彩を、放て。―「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える―』より一部を引用、抜粋。