「関ヶ原の戦い」の戦場は「関ヶ原」ではない!?――衝撃の新説について第一人者が出した「真っ当な結論」

日本近世の転換点となった「天下分け目の戦い」である関ヶ原合戦。主役はいわゆる東軍率いる徳川家康と西軍をまとめた石田三成。戦場となった盆地は岐阜県の一番西側に位置し、古代には壬申の乱の舞台となり、東山道の関所で畿内と東国をわける不破の関がある。

「関ヶ原の戦い」あるいは「関ヶ原合戦」と呼ばれているのだから、この戦いがこの地で行われたと思うのがふつうだが、一次史料などをひもといてみると、この地で本戦が行われなかったのではないかという可能性もあるというのだ。

速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」

速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開

関ヶ原合戦研究の第一人者である国際日本文化研究センター名誉教授・笠谷和比古氏は、最新刊『論争 関ヶ原合戦』で、新たに浮上した「戦場の謎」について詳しく考察している。同書の記述を再編集して、それら新説を検証してみよう。

***

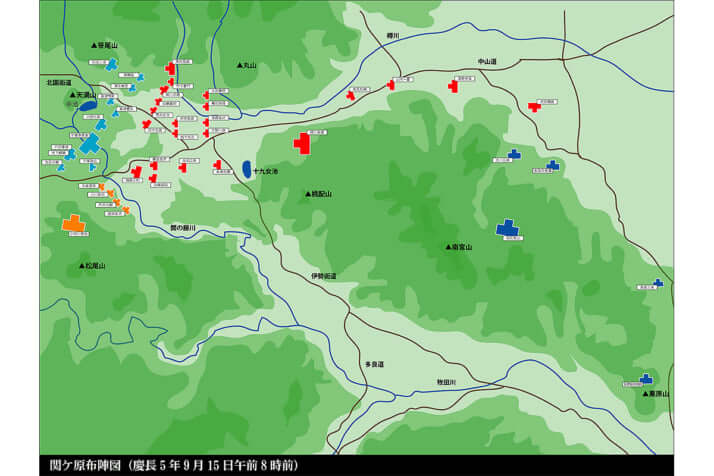

まず本戦前日9月14日から15日の開戦時までの両軍の動きをフォローしておこう。すでに関ヶ原の西方、山中村のあたりには9月3日から西軍の北陸方面部隊を指揮していた大谷吉継が布陣していた。東軍は三成らのこもる大垣城に当てられた本隊とは別に、三成の居城である佐和山城攻略に動く可能性があった。その通り道に大谷隊がいる。

その向かいの松尾山には小早川秀秋が8千の大軍をもって盤踞(ばんきょ)しているが、秀秋は東軍に内通していることが疑われており、頼りにはならない。大谷一隊をもって、東軍の別動隊と対峙することになるが、兵数的に圧倒されてしまう。

三成としては、自己の佐和山城を守ることと、盟友大谷を無駄死にさせないためにも、大垣城を出て大谷隊と合流することが必須の課題となっていたはずである。そこで三成ら大垣城の西軍は14日の夜中から城を出て関ヶ原へと移動することになる。

行程は、東軍が密集している中山道は避けて、また東軍側からは視認されないように、大垣城から南進して南宮山の背後に回り込み、それより牧田路を通って関ヶ原へと抜けるというものである。これはこの方面の地理に詳しい者がいない東軍側にとっては、まったくの死角であった。

14日の夜半、大垣城ではたいまつを赤々とともして城中に人がいるように偽装したうえで、粛々と同城から退去していった。その順番は第一石田隊、第二島津隊、第三小西隊、第四宇喜多隊の順であった。途中から雨がしきりと降り来たって行軍を苦しめたが、陣替えの行動を秘匿するには好都合となった。

石田隊が最初に布陣した場所

大垣城を出た西軍は9月15日の午前一時頃、迂回(うかい)して牧田路に入り無事着陣した。だが、三成ら西軍が布陣したのは、この関ヶ原の地ではなかったようである。

家康麾下の旗本士として関ヶ原合戦に参加した戸田氏銕(のち近江膳所三万石の譜代大名)が残した「戸田左門覚書」は比較的信頼性の高い書物として知られるが、同書によるならば、大垣城を出て関ヶ原へ出た西軍は、それより西の一帯に布陣したとしている。

石田三成隊はこの地の自害岳と呼ばれる高地に布陣した。しかし、その名前が縁起が悪いので兵士たちは嫌がった。この地に布陣したのは、同所の山中村に大谷吉継の陣所があるということとともに、他方この一帯は松尾山の麓に当たっており、その麓に大軍を展開することによって、東軍への内通を疑われている小早川秀秋に圧力をかけ、その翻心をうながそうとしたものであろう。

戦場は「山中」であるという説

さて、石田隊がこの地に布陣したままで本戦が行われたという説がある。つまり、合戦が行われた場所について、家康の書状や吉川広家の書状などに「濃州(美濃国)山中」とあることから、関ヶ原ではなく、その西方に位置する「山中(山中村)」の地であるとする説だ。その場合、前述の通り、石田三成の部隊は、同地の丘陵部である自害岳に陣し、それ以外の部隊は中山道に沿う形で北から南へと並行的に布陣することになる。

島津隊の「東」にあった石田隊

しかしながら、島津隊に参加していた神戸五兵衛の覚書には、石田隊は島津隊の東に位置していたと記されている。同覚書がいくら後年のものとはいえ、合戦において最も重要な敵味方部隊の布陣の形を誤るということはないであろう。

そして上のような布陣とした場合、これでは島津の部隊から見て石田隊の位置を「東」と認識することは決してないということである。仮に石田隊の後方に島津隊が位置した場合、石田隊は島津隊の東に位置したことになるけれども、その場合は、石田隊は自軍の前方に展開したと記すもので、東に位置したとは記さないであろう。

「東に位置した」という表現は、二つの部隊の位置関係が敵軍に対してともに正面を向いて、かつ東西の位置関係にあったことを示している。山中村の地では成立しない配置である。つまり、その右側に布陣した形、われわれが知っている関ヶ原合戦の布陣図の通りだということである。

島津隊は千人ほどの小部隊であったから積極的に前面に打って出ず、防御に徹して後方に引く形で布陣したことから、笹尾山から大きく出張って戦っていた石田隊を自軍の東側と認識したものであろう。

結局のところ、最北端の石田隊は島清興(左近)、蒲生郷舎を先鋒に笹尾山に布陣、そこから、斜め後方に島津隊、さらに小西行長、天満山の宇喜田秀家ら主力部隊が南に続いていたのだろう。

「山中」の意味するもの

それではなぜに、「山中」の地で戦ったと書状などに記されたのであろうか。そもそも家康がそう書状に記しているものの、なぜ「山中(山中村)」という固有名詞の地名を知っているのだろうか?

家康にとって、この決戦場は自己があらかじめ決めた場所ではなく、三成ら西軍が大垣城を出て陣替えしたことに対応して立ち現れてきた場所である。なぜその地の字名を知っているのであろうか。家康はこの地にとって、よそ者でしかない。よそ者ならば「山中と申す所において」と記すものではないであろうか。家康は当然のように「濃州山中において」と記す。何故か?!

それについて、笠谷氏はこう指摘する

答えは明らかではないだろうか。この山中は字名としての「山中(山中村)」ではなく、一般称としての山中、すなわち山間部であることの表現と解するのが妥当だということである。

同じ美濃国でも木曾三川から大垣方面は河川と平野部が続く。しかるに垂井をすぎて中山道を西へ進むと、左右を山で囲まれた関ヶ原の地に至る。それまでの平野部をすぎて関ヶ原の地に至ると、それは「山中の地」という認識になる。その認識は家康でも吉川広家でも、自余の人間でも、この方面の地理に詳しくないよそ者ならばたぶん同様になるであろう。

だから合戦当初の書状では「山中」で合戦に及んだという表現が見られる。しかし後日、そこの地名が関ヶ原だということを知ると、「関ヶ原の地」で合戦という表現が一般的になるという関係である。

一次史料と二次史料をどう使い分けるか

ここでは後日の二次史料に記された「関ヶ原」が正しく、合戦と同時に作成されていた第一次史料の「山中」は不完全な表現でしかないということである。これなども第一次史料への過度の固執が、逆に歴史認識を過つことの例証ともなるであろう。第二次史料は、誇張・脚色されたバイアスが入り込む側面のある反面、事件当時には散乱しており、あいまいであったり、間違っていたりした諸情報を整理して、当該事件のバランスのとれた全体像を提供してくれるという利点がある。正しい歴史認識は、第一次史料と良質の第二次史料との適切な統合によって得られるということなのだ。

※『論争 関ヶ原合戦』より一部抜粋・再構成。