中国史上もっとも悪名高い「裏切り者」が、日本で高く評価される意外な理由

「11人の君主」を乗り換えた男

忠臣は二君に仕えず――中国の「史記」に出てくる言葉で、「忠誠心のある臣下は、いったん主君を定めたのちは、他の人に仕えることはない」という意味である。

しかし、その中国には「二君」どころか「十一君」に仕えた変節漢がいる。その名は馮道(ふうどう)。唐の末期、西暦882年に生まれ、「五代十国」と呼ばれる乱世の時代に、11人の君主のあいだを渡り歩いた、悪名高い文官・宰相である。

中国史の第一人者・岡本隆司さんの新刊『悪党たちの中華帝国』では、この馮道の生涯をくわしくたどり直し、なぜ彼がこれほど多くの君主に重用されたのか、その巧みな処世術を解き明かすとともに、後世の歴史家たちによる毀誉褒貶を描いている。

とくに評価が分かれるのが、11人目の君主、後周の世宗(せいそう)〈柴栄(さいえい)〉が北漢への征伐を行う際に、73歳の馮道がめずらしく強く反対したことの是非についてである。当年34歳、若き世宗は、この諫止を聴かずに親征を強行、みごと勝利して凱旋する。面目を失った馮道はそのまま引退し、その年のうちに亡くなった。

日本でも、かつては「恥や外聞を知らぬ人間」と馮道は批判されていたが、その後、再評価する動きも出ているという。以下、『悪党たちの中華帝国』の中から、一部を再編集してお届けしよう。

***

馮道について、二人の碩学(せきがく)・師弟に語ってもらおう。まずわが国の東洋史学を草創(そうそう)した内藤湖南(ないとうこなん)の馮道評である。

馮道は四代の間宰相の職にあった。彼は事務の才あり、滑稽(こっけい)味あり、頓智があって、気むつかしい武人の間を渡るに妙を得ている。契丹(キタイ)の天子さえ手の中に入れたくらいである。契丹の太宗(たいそう)が侵入したとき、彼はこれに仕えるつもりであったらしい。太宗が人民を救うにはいかにすべきかと問うたところが、彼が答えていうに、「仏が出ても救えませぬが、皇帝だけが救えまする」と。そういう風で、人民をいくらか救済するところがあったかもしれぬが、とにかく軍人や夷狄(いてき)の横暴に対して、長いものには巻かれて緩和する一種の天才である。最後に周の世宗にぶつかった。世宗を子供扱いにして眼中にない。世宗が北漢を伐つとき、これを諫めたがはねつけられた。世宗曰く「唐の太宗も天下を平定するときには親征したではないか」と。馮道は「お前さんは唐の太宗のまねするつもりかえ」と嘲笑(あざわら)ったが、ついに世宗は戦いに勝ち、馮道は退けられた。

と述べ、「恥や外聞を知らぬ人間」とまとめた。

それに対し、湖南の門弟・宮崎市定(みやざきいちさだ)は、師も言及をした後周の世宗・柴栄に対する諫止を、

しかし、最後に馮道はへまなことをやった。後周の明君世宗の即位の始め、山西の軍閥劉崇(りゅうすう)が大挙侵入してきた。世宗は親征してこれを邀撃(ようげき)に向おうとしたところ、馮道は珍しく強硬な態度で諫止しようとした。世宗は諫めを振切って出征したが、見事敵軍を撃破して意気揚々と凱旋した。実は世宗の頃から、旧式の軍閥は淘汰されて、新式の軍閥が勃興しつつあった。馮道はこの覇気のある青年天子を愛するあまり、怪我をさせまいと思って諫めたのだったが、この世宗こそ新時代を荷(にな)う新勢力の代表者であることを見抜けなかったのだった。馮道はその年、すでに過去に取残された人物となって世を去ったのである。

と描いた。「馮道は自ら、『国に忠』だと言って」「人民のためによく尽した」と高く評価したすえの叙述である。同じ事実を描いたはずが、師の湖南とはまったく逆の評価なのだ。

馮道が孫ほどの世代の世宗(柴栄)を「子供扱い」したのは当然として、「嘲笑った」のか、「愛する」のかは、確かに判断が難しい。湖南と宮崎、この師弟の年齢差は35歳だから、その間に評価が顛倒(てんとう)した転機があると考えればよいだろうか。

湖南も「人民をいくらか救済するところがあったかもしれぬ」と馮道の長所は認めている。そういえば、唐宋八大家の欧陽脩(おうようしゅう)も馮道を罵倒した半面、ポジティブなエピソードも漏らさず記したし、同時代の史家で『資治通鑑』の編者の司馬光(しばこう)も、「小善」はあると断言した。その批判は「喪君亡国(そうくんぼうこく)」を意に介しなかった、という「大節」に悖(もと)る点に集中している。

つまりその「大」「小」の判断基準は、君主・王朝本位なのである。そこでは「人民」・社会は「小」事であった。われわれ庶民からみれば、その「大」「小」の序列は受け入れがたい。やはり湖南は明治人、大正時代に成人し戦後も経験した宮崎のほうが、現代人の感覚・立場に近いとはいえよう。

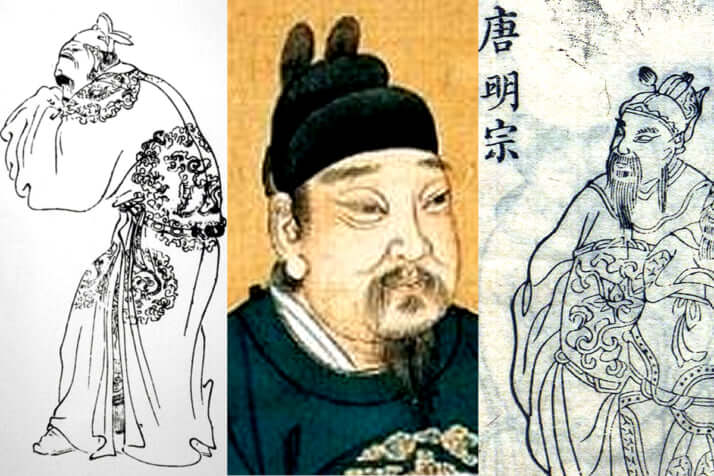

馮道は君主・王朝の興亡、「喪君亡国」を横目で見送りつつ、「人民」の保護にとりくんだ。仔細にみれば、馮道を重用したのは、後唐の明宗(めいそう)・後晋の高祖(こうそ)・契丹の太宗・後周の太祖(たいそ)ら統治に意欲的な君主であり、左遷したのは、李従珂(りじゅうか)ら亡国の君主ばかりである。

君主・政権が社会に寄り添えば、それだけ馮道が必要であって、逆に遠ざかれば不要になった。軍閥政権が社会と密着せず、離合集散をくりかえす多元構成をなしていたからこそ、起こった現象である。

***

中国の歴史家のあいだでは「変節漢」と批判されることの多い馮道だが、岡本さんの新刊では、意外にも「人民本位の硬骨漢」として高く評価されているのである。