人口の7割を収容可能な「核シェルター」を配備 フィンランドが独裁者プーチンに「ひるまない」わけ

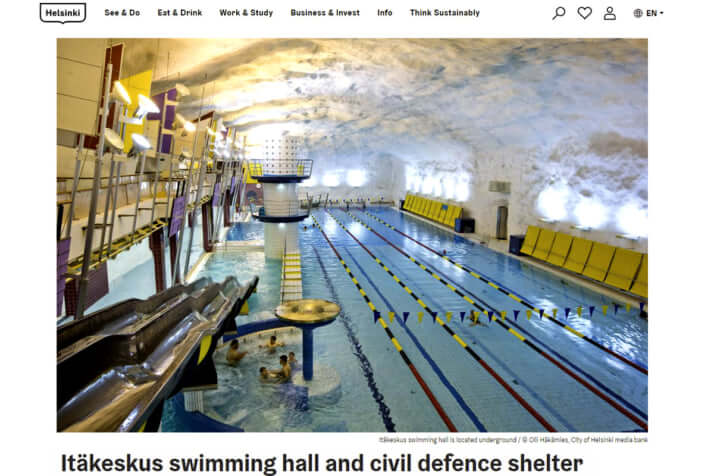

人口の7割を収容可能な「核シェルター」【実際の写真】

第2次世界大戦終了後、フィンランドはバルト3国のようにソ連に併合されることもなく、東欧諸国のように社会主義化されて衛星国にされることもなく、資本主義と民主主義を守りながら、しかしマーシャル・プランによる援助も受けず、NATO(北大西洋条約機構)にもEEC(ヨーロッパ経済共同体)にも入らず、もちろんワルシャワ条約機構にも入らず、中立を守った。

フィンランドの安全、防衛に対する意識は極めて高い。

フィンランドには、人口の7割を収容できるという核シェルターが地下に張り巡らされている。一方で、エネルギー政策では原発依存率が高い。そしてその処理については、オンカロという有名な廃棄物処理場を作った。地下400メートル以上のところに廃棄物の蓄積場を作り、これを200年使った後は埋めてしまうというもので、この方法で10万年後に至る計画をたてている。これも安全保障感覚の強さゆえであろう。

フィンランドは、今でも徴兵制度を維持している。男子のみ18歳以上で、徴兵拒否も認めている。

なお日本では、徴兵制度は憲法18条が禁止する苦役であるから認められない、ということになっている。私は、徴兵制度は必要ないと思っているが、この解釈はひどい。世界の多くの国で、兵役は国民の神聖な義務だということになっている。フィンランドのような平和愛好国家も、これを国民の義務としている。日本で苦役なら、外国でも苦役のはずである。徴兵が苦役であるとは、世界の常識とかけ離れたとんでもない解釈であって、日本の憲法学のガラパゴス性を示す顕著な例である。

またPKO(国連平和維持活動)は現在、2018年6月現在、警官15名、兵員298名、その他29名で、合計342名である。人口550万の国としてはかなり多い。日本は兵員ゼロである。

フィンランドが遠くの国の平和にまで熱心なのは、第1に人道主義的な理由からだろう。しかしそれ以外に、世界で紛争が頻発し、それを力で解決する風潮が横行しては困るからだと、私は考えている。国際紛争を力によって解決しないというのは、国連憲章1条2条、および憲法9条1項(私は2項には反対だが、1項は強く支持している)と同じである。2度の大戦争を越えて人類が到達した重要な原則である。しかし、大国はしばしばこれを無視して、力で問題を解決しようとする。最近、ロシアのクリミヤ併合など、そういうことが増えている。そういうことに、フィンランドは不安を覚えるだろうし、日本ももっと真剣に考えるべきだろう。

思慮深い外交はあるのか

ともあれ、フィンランドはロシアの圧力に対して、思慮深い判断をし、抵抗し、あるいは妥協した。そこには、マンネルヘイムのようなリーダーがあり、彼を支持した国民がいた。

マンネルへイムについては、左翼に厳しいとか、ときに優柔不断だったとか、いろいろ批判もあるようだ。しかし、以上にあげた局面での彼の判断や行動は、見事というほかない。闘うときは勇敢に賢く闘い、しかし大局を見て大胆な譲歩を辞さない。こういう人は日本にいるだろうか。

かつてはいた。日露戦争でもっとも重要な軍指導者だった児玉源太郎は、最も熱心な和平論者だった。宇垣一成も、1930年代後半には陸軍の巨大な軍拡や膨張には反対で、それゆえに首相になれなかった。海軍にも、外交上の優れた知見を持つ人物はいたが、彼らはいずれもメインストリームになれなかった。そして世論は空虚な宣伝を受け入れて、軍事的拡張路線を支持してしまった。

現在はどうだろうか。フィンランドのような思慮深い外交が、日本に存在するだろうか。日本にマンネルヘイムはいるだろうか。

もちろん、日本とフィンランドとの間には、大きな違いがある。

日本の人口はフィンランドの23倍の1億2600万人であり、ロシアの1億5000万に対し遜色はない。経済力でははるかにロシアを上回る。中国と比べると、人口は10分の1、経済力は40%くらいであるが、海で隔てられているという利点がある。しかもアメリカという同盟国を持っている。

それでも、ロシアは依然として危険な軍事大国であり、中国は急速に軍事大国化を進めており、遠からずアメリカに追いつく勢いである。さらに北朝鮮の核武装という事実もある。フィンランドに比べると、日本の外交安全保障政策は、あまりに能天気ではないだろうか。マンネルヘイムが一方的な大国への依存を戒めているのは、日米関係についても重要である。そして日本は、世界の平和や国連平和活動に対して、フィンランド以上に貢献するべきだろう。

【参考文献】

武田龍夫『嵐の中の北欧』(中公文庫、1985年)

百瀬宏・石野裕子編著『フィンランドを知るための44章』(明石書店、2008年)

石野裕子『物語 フィンランドの歴史』(中公新書、2017年)

[2/2ページ]