「若者は耐えろ」でも「高齢者は死ね」でもない社会をつくる――コロナ禍と世代間の公平性

費用対効果の低かった「行動制限」

「世代間の公平性」の問題を考える上で有益と思われる本を紹介しておきたい。ちょうどコロナ下の最初の年、2020年度にゼミ生たちとアメリカの法学者・サンスティーンの『恐怖の法則』という本を読んだ。この本はリスクに対する政策のあり方を論じたもので、ゼロリスクを志向する「予防原則」は必ず立ちゆかなくなるものなので、リスクを計算してバランスを取る「費用便益分析」の考え方を採用することの重要性を説いている。この本自体はパンデミックを主対象としたものではなく、そこで論じられるリスクは、テロ・災害・事故などと多岐にわたっているが、余りにもコロナ禍との符合が多く、学生たちから読んでいて怖くなってくるという感想もしばしば聞いたのだった。

足かけ3年の間にコロナ禍にまつわる費用便益分析(リスク評価)の手法も格段に進歩しているはずで、経済学者・原田泰による『コロナ政策の費用対効果』などにも見られる通り「ワクチンの費用対効果の高さ」と「行動制限の費用対効果の低さ」は、もはや明白であるようにも思われる。しかし、このようにして積み上げられてきたはずのリスク評価にまつわる「科学的知見」が、政策決定のための政治的判断の形成に際して適切に利用されたような形跡はなく、おそらく統治者の想いや思惑にもとづく目の子勘定のようなもので、最近のまん防延長なども決定されたのではないかという疑いを持っている。そこには恐らく「科学」はないだろう。

それはさておき、『恐怖の法則』の中では先に紹介した『パンデミックの倫理学』同様、リスクに備えた制約を課し、特に「一部のグループ(たとえば若年層だけ)」の自由に対する侵害が発生する際には、裁判所が「法律による明白な授権」を要求すべきことが強く主張されている。たとえば次の通りである。

〈市民全体ではなく、容易に識別可能な一部のグループの人びとに制限を課し、不均一な利益と負担をもたらすような自由への侵害に対しては、裁判所は厳格な審査を行うべきである。負担が選別的であり、ほとんどの人びとにとっては心配がない場合、不当な負担を負わせるリスクが劇的に増加する〉[291頁]

著者のサンスティーンはさらに〈市民的自由の侵害において、リスク削減の利益は目に入るが侵害の方は目に入らないとき、深刻な問題が生じる。負担が特定の部分集団の人びとに対して課される場合には、これは不可避的である〉とも言っている。

これは先にも触れた通り、コロナ下の状況においては、若者や子どもの話なのではないだろうか。実のところ、高齢者世代と対置される世代層は、子どもを含む若年者たちだけではなく、現にその子どもたちを養育している我々「生産年齢人口」の中年世代もまた、そうなのである。これまでの全施策は、高齢者に関してゼロリスクを追求した挙げ句の割を生産年齢人口に食わせるものでもあったのではないだろうか。

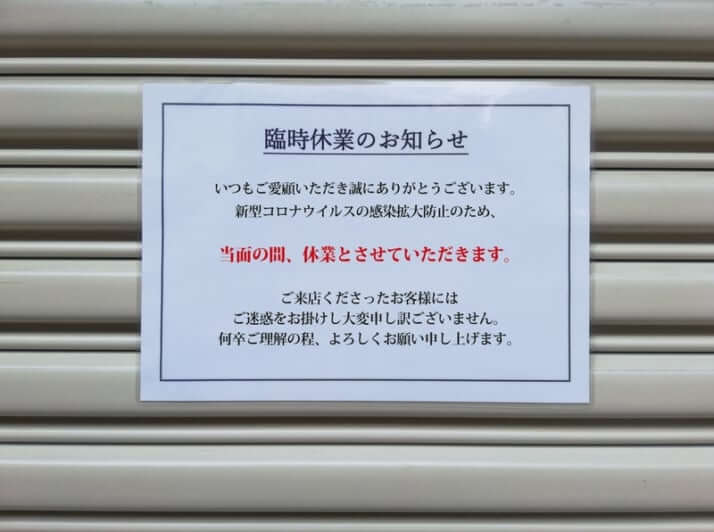

超高齢者以上は今回のコロナ禍では最もダメージが少なく、ありとあらゆる措置に関して政府・自治体から優遇されている一方で、若者や生活困窮者、そして、いまやその予備群になってしまいつつある飲食業等の人びとのダメージは極めて深刻な状況にあり、社会保障を安定的に運営するためのエコシステムは崩壊の危機に瀕していると言っても過言でないのではないだろうか。ロックダウン的な要素を減らしても感染症被害に関する結果はそれほど大きくは変わらないはずであり、飲食店側も自主判断で営業を決めるなど、経済を止めないようにすることこそが重要なのではないだろうか。

リスク評価を伴う政治で「世代間の公平」を実現する

再び「朝まで生テレビ!」の話に戻るが、番組中私は田原総一朗氏に「死ぬのは怖いですか?」と聞いた。田原氏は番組冒頭で感染予防のために会食や対面での取材は一切断って過ごしていると話していたのだが、多くの人と会い、時には食事をしながら話をしたりすることこそが彼の「ジャーナリスト」としての人生の中で枢要な部分であったはずであ る。

実際、コロナ下で多くの高齢者は、ジムや趣味の集まり、あるいはスナックなどに行くことが出来なくなった結果、外出せずに閉じこもった生活となり、身体能力や認知機能に著しい低下をきたす「フレイル」の問題に晒されている。息を潜めて自宅に籠もっていれば確かに生命は長らえられるだろうが、そこでの人生の質(QOL)とは一体なんなのだろうか。

私のこの発言に対しては「高齢者は死ねということか」とか「自分の親にも同じことを言えるのか」といった激烈な批判を頂戴したが、当然そんなことを言うつもりはない。私も人の子であるので、自分の両親や祖父母には長生きしてもらいたいと思っている。なんなら、そこらへんの赤の他人の若者が数人死ぬので自分の肉親が助かるというような状況があったら、是非それでお願いしたいくらいのことを思うくらいには、私にも人間らしい“まごころ” はある。

矛盾したことを言うようだが、個人として自分の近親者である高齢者を依怙贔屓するのは人間としてはまったく間違ったことではなく、それは“まごころ”からなされるものである。そして、そのような感情と行為は、法によってさえ保障されている。たとえば犯人蔵匿罪(刑法103条)の任意的免除である105条の「犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」という規定を見よ。一面において家族は正義の外部なのである。家族を数値化されることには誰も耐えられないし、我々は「正しく(良心に恥じるところなく)」不合理なのである。

「両親や祖父母は何にも代えがたい大切なものだ」というのも“まごころ”なら、「自分たち年寄りのせいで、若いモンたちが可哀想だ」という思いやりもまた“まごころ”たり得るのではないだろうか。しかし、それは「強制」出来ない 、あくまで「自発」的な“善意”の発露としてしか期待出来ないものなのである。

個々人ベースのリスク認識に基づくなら、たとえば両親祖父母と同居しない単身の若者にとっての合理的な行動は、一切の行動制限の端的な「無視」である。であるにもかかわらず、現実には若者たちは全体としては実によく「自発的」に制限に耐えて来たのではないだろうか。

しかし、曖昧な同調圧力をあてこんで自発的な善意の調達を前提にするような方策は、最悪なのだ。本当はきちんとした言葉で明確な説明をした上で明示的な法制定などを行い、事後の説明責任にも備えるべきなのである。言葉で説明することの重要さを軽んじるべきではない。だからこそ、今から振り返るなら、せっかくワクチン確保と接種推進で功績があったはずの菅義偉政権は惨めな最期を迎えたのではなかったのか。

私も含めて人びとは一面において根本的に不合理な存在である。 しかし、我々が個々の私人として、このような“まごころ”に従った不合理な存在である一方で、公的存在である統治者たちには“まごころ”を離れ、ババを引いてもらうしかないのである。

政治家は、このような非常事態の下では、一時の支持率の低下や自分の選挙などの当落などは度外視し、敢えて大きなリスクを取ってでも決定をすべきなのだ。費用便益分析に基づくリスク評価をした上で、人びとが嫌がるかもしれないが必要なことを分かりやすい言葉で発する、そのようなリスクを取ることこそが政治家の本来の役割なのである。それこそが官僚や専門家には出来ない真の意味での“政治の仕事”なのだから。

実は今回のこの話は、あまり書きたくなかったのである。それは私の世代こそが、この話で最も悲惨な目に遭うかもしれないからだ。現在の高齢者たちは逃げ切るだろうし、若者と我々世代のバッファーとなる生産年齢層のボリュームは我々世代が高齢者になった時に失われているのは確実なのだから。

また「老いる」ということについての難しい問題もある。そう、我々全員がいつかは高齢者になるのだ。「朝まで生テレビ!」への出演は、このことについて私に色々なことを考えさせた。スタジオでのテレビ出演は初めてだったので、見るもの全て新鮮な驚きだったが、テレビというのは、とにもかくにも異常に労働集約性の高い産業なのだと思わされた。スタジオ及び周縁に恐ろしいほどの数のスタッフが、この番組ひとつのために張り付いており、セットの巨大さにも度肝を抜かれる。これだけのヒトとモノが「田原総一朗」という一人の人間にぶら下がっているのか、と。

スタジオ入りして田原氏にあいさつした際、私は異常な不安に駆られた。彼を相手にして、これから3時間もの討論などが可能なのだろうか、と。実際、番組が始まってみると状況はカオスそのもので、いつ何を言い出すか分からない司会者を前に出演者間で無言の連帯感(番組を崩壊させてはイケナイ……)さえ生まれたように感じたのだった。

あの場での田原氏は、本稿で論じている問題(老人の専制)を遂行的に体現してしまっているところもあったわけだが、彼もまた誰かの親や祖父であり、また我々自身もいつか、あの年齢と状態に達するわけで、そのことに思いを致すと、私は深く考えこんでしまうのである。確かに田原氏をテレビで観たら腹が立つだろう。生放送のスタジオにいれば、さらにそれどころではない事態である。しかし、番組終了後、数日のあいだ時差ボケのような状態になって苦しんだ私は、どのような振る舞いをしているにせよ、あの年齢(87歳)で深夜1時から3時間ものあいだ曲がりなりにも司会をしているのは凄まじいことなのではないかと思ったりもしたのだった。私には出来ない。

誰しも老いる。いつか私自身も今のように喋ることは出来なくなり、思考も混乱する日々がやってくるだろう。

だからといって、何の価値もない存在であるかのごとく扱われたいだろうか。「別にそんなことを言っているのではない、老いたなら老いたなりに大人しく家に居ればイイんだよ」という声がすぐに聞こえてくる。しかし、加齢とそれに伴う心身の脆弱化が、自動的に社会的な尊厳(というと大袈裟かもしれない、世間からいっぱしの者として見てもらえる事とでも言い換えるべきだろうか)を剥奪する、ということで良いのだろうか。これについては、私自身、我が事として、もうしばし考えなければならないだろう。

現在はコロナ禍で覆い隠されてしまっているが、日本が抱える根本的問題には変化はなく、コロナが去った後も最重要の切迫した問題は「人口減少(少子化)」、そしてそれと表裏をなす「超高齢化」である。本稿は、そのような巨大で不可避の問題に関して考えるための一助として書き留められたものでもある。

コロナ下においては、効率的な感染予防体制 の構築力をめぐって、しばしば権威主義体制がわれわれの自由で民主的な体制に対して優位性を持つかのような議論がされるのも目にしてきた。おりしも我々は中国やロシアに対して統治手法の正統性をめぐり体制間競争中である(後者の長期的な敗戦はほぼ確定しているようにも思うが)。この競争を不幸な結果に終わらせないためにも、ここで論じられてきたような「世代間の公平」をしっかりと視野に入れた上で、我々の統治者たちは正しい選択をすべきであり、また我々もそのような選択をする統治者を選ばなければならないのである。

――参考文献――

安藤馨(2016)「世代間正義における価値と当為」杉田敦編『岩波講座 現代4:グローバル化のなかの政治』岩波書店

池澤夏樹(2008)「若い反抗と、若い目で見た家族」『池澤夏樹個人編集 世界文学全集第1集―10(アデン、アラビア/名誉の戦場)』月報、河出書房新社

原田泰(2021)『コロナ政策の費用対効果』ちくま新書

広瀬巌(2021)『パンデミックの倫理学』勁草書房

キャス・サンスティーン著、角松生史他監訳(2015)『恐怖の法則』勁草書房

エマニュエル・トッド(2021)『老人支配国家 日本の危機』文春新書

参考:ジャネーの法則を使って「人生を積分」してみた(https://www.sekkachi.com/entry-integral_life/)