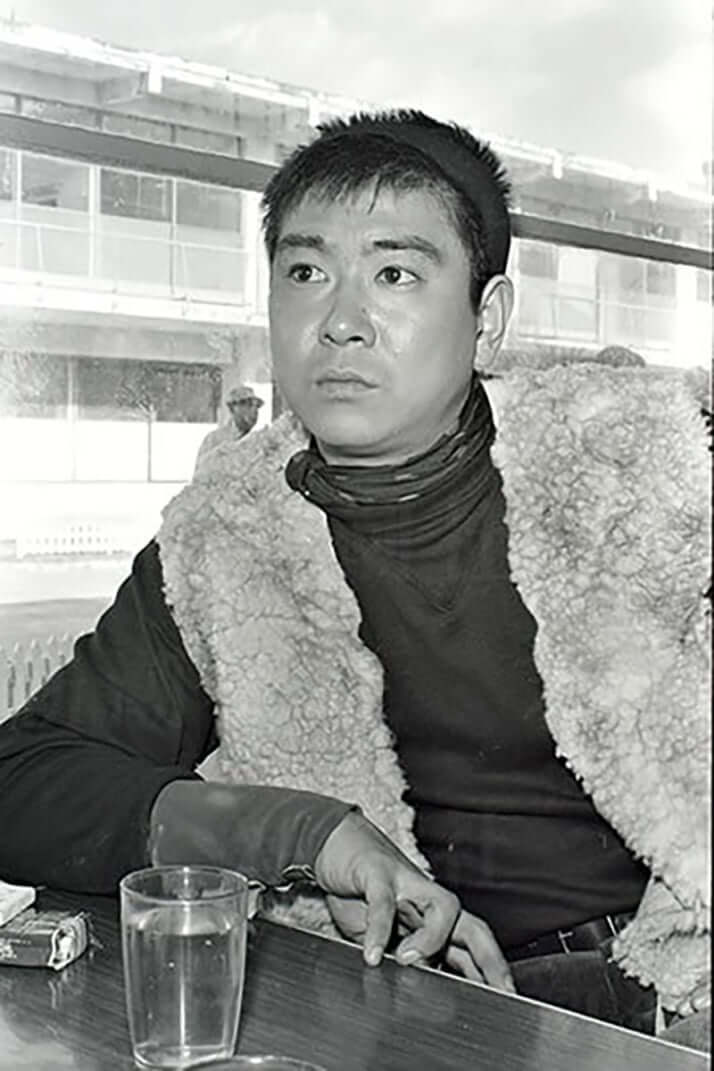

石原慎太郎氏が逝去 週刊新潮に語っていた「昭和30年代を飾ったのは私と裕次郎」

作家で元東京都知事の石原慎太郎氏が亡くなった(享年89)。「週刊新潮」創刊65年を記念して行われた去年のインタビューで、石原氏は創刊年である“1956年”を振り返っている。自身が「太陽の季節」が芥川賞を受賞し、弟・裕次郎が「狂った果実」で主演を果たした年でもあった。(以下は「週刊新潮」 2021年2月25日号掲載の内容です)

私は一橋大学の学生だった1955年(昭和30年)に「太陽の季節」を発表し、翌56年に芥川賞を受賞、映画版も公開されました。それは、ちょうど「戦後」が完全に終わった時期と重なります。実際、56年の経済白書には「もはや戦後ではない」という言葉が登場しました。どっちが先かは分からないが、経済白書をまとめた役人だけでなく、多くの日本人も戦後の終わり、そして、新たな時代の始まりを感じ取っていたわけです。

文学の世界でも遠藤周作、吉行淳之介といった第三の新人と比べて、大江健三郎や開高健といった私と同世代の作家は書くものが歴然と違っていた。明らかに、ひとつの境目があったように感じますね。戦後の混乱と屈辱の日々が終わりを告げて、新たな日本の青春期、転換期が訪れようとしていた。私の書いた『太陽の季節』は、そうした世の中の変化を捉え、ある意味で象徴していたわけです。だからこそ、古い世代の人間から顰蹙を買った一方、多くの人々が共感し、同調したのだと思います。

もちろん、当時22歳だった私は、自分の書いた作品への大反響に驚きました。大学卒業後、東宝の助監督試験に受かって就職したけれど、学生結婚だったこともあって生活は楽ではなかった。そんなとき、期せずして物書きで食っていけるようになった。これは幸せなことでした。

とはいえ、フランス文学が好きだったものの、執筆当時の私はサッカーばかりに明け暮れる学生生活を送っていたわけです。いわゆる文学青年ではなく、むしろ、戦後の蛮カラ世代の最後尾を謳歌していました。そんな私が、新たな世代の価値観や風俗について描いた作品が熱狂的に受け入れられた。この小説に人々がある種の解放感を覚えたからでしょう。

若い人たちには想像もつかないだろうが、占領下の日本は、それは惨めなものでした。大通りの真ん中をアメリカ兵が闊歩していて、私が知らん顔しながら通り過ぎようとすると、何が気に喰わなかったのかいきなり殴られたこともありました。そんな屈辱の時代から解放されて、若者が「やっと俺たちの時代がやってきた」と感じられるようになった。その兆しを『太陽の季節』に見出したのだと思いますね。

観戦記を寄稿

一般出版社が手がける初めての週刊誌として「週刊新潮」が誕生したのも、ちょうどその頃です。

創刊当時の「週刊新潮」の記者はまだ不慣れで不揃いで、取材もたどたどしくてね。ある時、初代の佐藤亮一編集長から「自分はボクシングのことが分からないので、代わりに記事を書いてくれないか」と言われ、私が観戦記を寄稿したこともあります。日本人で初めて東洋王者となった金子繁治と、早熟の天才ボクサー・沢田二郎の対戦という屈指の好カードで、実際、なかなかの試合でしたよ。

――石原氏はボクシングに造詣が深く、『太陽の季節』ではボクシングに熱中しながら放埓な日々を送る主人公を描いた。そんな石原氏が本誌の創刊2号(56年2月26日号)に寄稿した記事は、専門用語を交えつつ熱戦の模様を活写している。以下は、実際の記事の抜粋である。

〈ちょっと物悲し気な何か思いつめたような表情で飛びこみながらフックを振る金子、顔をしかめ唇をとがらしてこれをダックしながらアッパーとストレートを打つ沢田。金子の防御はサドラー(元フェザー級世界チャンピオン)戦ころから較べると確かにうまくなった。とくに沢田の打ち下す強烈なブロウを実にカンよくヘッドスリップにかわしていたし、ペレツ・スタイルの大きなウィービングもよかった。(中略)後半、七回、九、十、十一、十二回と続いた打ちあいはかつてどの試合にも見られなかったほど素晴しいものだった。最終ラウンド終了のゴングが鳴った時、ぼくの前にいた若い外人のカップルの女が、男の腕をしっかりとらえて叫んだ。「OH! ヘロイック・ファイティング!」〉

実は、私が初めて連載小説を書いたのも「週刊新潮」でした。創刊号から始まった谷崎(潤一郎)さんの連載「鴨東綺譚」が中断してしまい、ピンチヒッターとして私が担ぎ出され、『月蝕』という大人っぽい小説を手がけたんです。当時はまだ珍しかった、ナイトクラブという妖艶な世界を舞台にしてね。少々背伸びしすぎている部分もあったけれど、すぐに映画化もされて、なかなか洒落た内容になりました。

昔の新潮社には、「週刊新潮」の立ち上げに携わった斎藤十一さんをはじめ、坂本忠雄君といったプロミネントな編集者がいたんです。作家を育て上げる一流の博労がいた。斎藤さんが私のことを褒めてくれたのは本当に嬉しかったな。

「週刊新潮」の創刊当時は、楽しい時代でしたよ。それと比べていまは嫌な時代だね、本当に。週刊誌を筆頭に、他人のプライバシーを漁って、喰いモノにするメディアが跋扈している。豊洲問題のときなどは、私も心底、嫌な思いをしたものです。メディアが堕落したことの正当な評価が下せない、浅はかな時代になってしまった。「週刊新潮」にもその責任はあるぞ。

[1/3ページ]