介護需要急増時代を乗り切る「ケアテック」最前線

2040年には、今よりさらに69万人の介護職員が必要に

2021年の日本の高齢者人口は3640万人。高齢者人口率は29.1%となった。日本の100歳以上の高齢者人口は8万6510人となり、2020年より6060人増加した。他方で、生産年齢人口比は59.4%で、1995年をピークとして年々減少の一途を辿っている。さらに日本の出生数は2016年以降、年3.5%の減少率で、2021年の出生数は約81万人。日本は少子高齢化、そして、日本人は長寿化している。

高齢者が増え、長寿化が進めば、介護を必要とする人口も増えていく。生産年齢人口の減少とともに、介護の職につく人たちも自ずと減ってしまうだろう。厚生労働省の試算によると、介護需要の増加に伴い、2019年度と比較して2025年度には約32万人(5.3万人/年)、2040年度には約69万人(3.3万人/年)の介護職員が現状に加えて必要だ、という推計が出ている。

人はいずれ老いる。他人からの介護を受けたくなくても、これだけ長寿化した社会においては、いつか自分や家族も介護されなければならない時期が来る。実際、脳卒中や認知症等をきっかけとして、80代前半の約3割、80代後半になると約5割、90代以上になると約7割の人が何らかの支援や介護を受けている。日本には幸い国民皆介護保険制度があり、介護が必要になれば、必要な支援や介護サービスを受けることができる。しかし、前述のように、介護保険を支える側の人たちは減っていき、介護の担い手の十分な確保も厳しい状況が続く。必要な時に十分な介護を受けられる環境を維持し、介護保険制度を持続可能なかたちで運用していきながら、コミュニティのなかでそれなりに幸せに生活できる社会を作っていくには、何が必要だろうか。

その鍵を握るのが「ケアテック」である。「ケアテック」とは、「ケア(介護)」+「テクノロジー」の造語である。ケアテックが提供する機能は、介護者の目となって被介護者を見守り、耳となって記録し、右腕となって情報収集・分析して、予測し、提案してくれる。いまはまだ「介護」というと、人手不足と大量の煩雑な業務に追われる「3K労働」というイメージが先行してしまうが、ケアテックの導入によって業務が整理・効率化され、レファレンス機能が高まることにより、介護の仕事は人生最終章を支える専門職という社会的認知が醸成され、当事者の矜持も高まるだろう。高齢者本人は、残存機能(本人ができること)を活用しながら、できるだけ自分の力で最期まで自分らしい生活を送ることができるようになるだろう。介護する人も、介護される人も、介護を支える人も得をする世界をケアテックが担っている。

スマホで行動見守り、尿意をアプリでお知らせ

ケアテックの最前線を紹介していきたい。

はじめに、コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社の開発した「HitomeQ」は、直上カメラとドップラーセンサーで介護対象者の行動を分析する。AI(人工知能)を活用し、動くシルエットから骨格を推定し、その推定から動きの遷移を追う指標化されたデータのみが収集されている。行動センシングにより、どれくらい離床しているなどの生活リズムがわかる他、ベッドから車椅子に移乗するときの体幹の遷移時間を測定するなど、普段の動きから日常生活動作(ADL)のアセスメントをすることができる。

夜間は、ドップラーセンサーで寝返りや胸の動きを把握し、安否確認に加えて、睡眠の質も測定できる。監視カメラのように思われるかもしれないが、プライバシーに配慮されており、姿勢遷移から推定できる転倒などの事故が起きたときにしか映像は記録されず、介護施設側も転倒などの大きな姿勢変異時の前後しかビデオで確認することはできないようになっている。

慢性的な人手不足で介護スタッフは疲弊しがちだが、これならスマートフォンで入居者の状況を見守ることができ、負担の軽減につながる。また、生活リズムやADLを的確に判断できるので、施設というコミュニティのなかで、入居者の残存機能を活用しながら、いかに入居者らしい生活を送れるのかという、より介護の本質に注力したサービスを提供することが可能になる。

介護における最大のセンティシブな問題はトイレである。被介護者にとっても、介護者にとっても、プライバシーに配慮するため、これまでAI・IoT(Internet of Things)化が難しい領域だった。トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社が開発した「DFree(ディー・フリー)」は超音波センサーを活用し、トイレ問題にソリューションを提供している。「DFree」は超音波センサーを下腹部に装着することで膀胱の尿のたまり具合を10段階で表示し、トイレのタイミングを事前にスマートデバイスに知らせる機器とアプリケーションソフトのセットだ。トイレ介助が必要な人には介助者にトイレに誘導するタイミングを教えてくれ、トイレ誘導の空振りや失敗を防ぐことができる。自宅介護においても、施設介護においても、トイレ誘導は時間がかかり、介助者への負荷を課すものだ。トイレ成功率が高まると、介護が効果的で楽になる。

また、「DFree」は、できるだけオムツに頼りたくない高齢者にも有効だ。身体機能が落ちてくると、尿意を感じてからトイレに移動するまでに非常に時間がかかってしまう。慌ててトイレに駆け込もうとすると、転倒・骨折のリスクも少なくない。身体機能の低下を招く原因の疾患にもよるが、スマートデバイスでトイレのタイミングを教えてくれるために、余裕を持った行動を取ることができる。

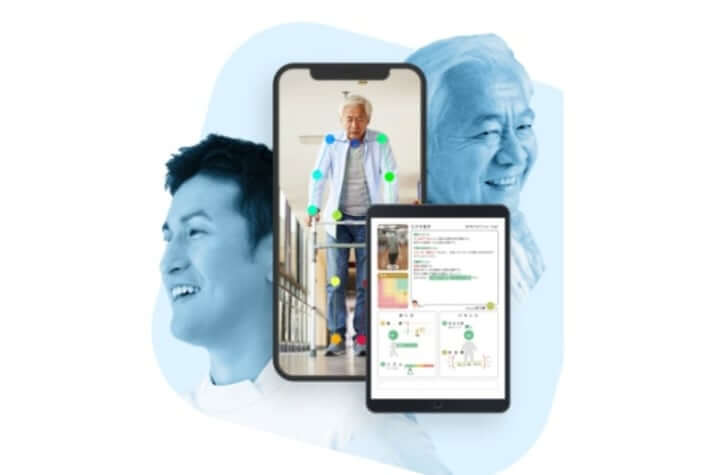

さらに、スマホやタブレットなどの身近なデバイスを使ったケアテックも開拓され、社会実装も始まっている。株式会社エクサホームケア(株式会社エクサウィザーズの子会社)の「CareWiz トルト」は、スマホやタブレットで撮影された歩行動画をAIが分析し、高齢者の歩行状態や転倒リスクなどの身体機能を簡単に見える化し、客観的数値に基づいた最適な運動などを提案するサービスだ。現在全国で約300カ所の介護施設や通所介護、福祉用具貸与事業者、自治体等において活用が進んでいる。見える化によって本人や家族とのコミュニケーションも円滑化され、運動意欲が高まる効果もある。何より、理学療法士も人手不足なので、専門職のレファレンスを簡単に得られることは介護現場を助けることにつながっている。

AIで被介護者の感情を読み取り、介護の質の評価につなげる

介護現場の業務で一番嫌がられるのは書類作業である。同じくエクサウィザーズの開発したAIアプリ「CareWiz ハナスト」は、介護者が「〇〇さん、朝食、全量摂取完了」といった介護記録をインカムに話すだけで、AIが介護記録に関連する言葉だけを読み取り、スマートフォンをポケットに入れたまま自動で記録できるソフトだ(インカムなしでも利用は可能)。

介護現場では、紙にメモして、あとでまとめて介護ソフトに入力する二重業務になってしまったり、記録を忘れてしまったり、パソコンのある業務スペースまで移動しなくてはいけなかったりと、介護記録業務は非常に負荷の高い間接業務となっている。ケアしたその瞬間、その場で、利用者さんのお名前と介助の内容を声に出して発話するだけで、AIが介護記録に関連する言葉だけを読み取り「記録カード化」するので、メモをしてから打ち込むといった二度手間をなくすだけでなく、記録の抜け漏れを防ぐことができる。

何より、介護記録ソフトは高額で簡単には入れ替えられないが、「CareWiz ハナスト」のアプリをスマホに入れるだけで、簡単に既存の介護ソフトに記録を連携することが可能になる(本文執筆時点では、介護ソフト「ケアカルテ」と連携済)。現場のスタッフの負担は「CareWiz ハナスト」で軽減しつつ、法定の介護記録・保管などは既存システムと連携することで、施設全体が効率化され、介護者は入居者等と接する直接介護業務に時間と力をさけるようになるのだ。

最後に、介護の質のアウトカム評価も可能となる土壌が広がってきている。介護の質のアウトカム評価には、リスク事象の発生率やADLの維持改善率など様々な指標が考えられる。

実際、平成30年の介護報酬改定でADL等維持加算も創設され、令和3年の介護報酬改定では褥瘡マネジメント加算や排せつ支援加算等にアウトカム評価が導入された。廃用症候群等(加齢や疾患などによる活動性の低下や過度の安静で生じる身体の障害)に対して、運動やレクリエーションを通じた機能訓練、栄養等の様々なアプローチがある程度有効であることは科学的にも明らかにされている。

同時に、人は老いや死から逃れることはできない。例えば、日本老年医学会と全国老人保健施設協会は、科学的な知見に基づき、介護施設内での転倒は全てが事故ではなく、老年症候群の一つであるとする「介護施設内での転倒に関するステートメント」を合同発表した。どこかで自分や家族の老いや死と折り合いをつけながら、その人生を締め括らなければならない。価値観、老いや死に対する考え方も多様である。介護の目的は治療ではないので、要介護者の尊厳と生活を守りながら「介護が必要な状態になっても最期まで自分らしく幸せな生活を送れているか」という点が、私たちが一番知りたいことではないだろうか。しかし、これまでは客観的評価が難しかった。認知症になった場合、どのように自分の感情をうまく他者に伝えることができるのだろうか。逆に、介護者はどのように被介護者からのメッセージを受け取ればいいのだろうか。

慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科の満倉靖恵教授が長年研究開発を進めている脳波を用いた感情のリアルタイム評価技術は、アプリをデバイスに導入し、たった200gほどの簡易な感性アナライザを装着することで、認知症高齢者の感情の可視化を可能とする。表情が乏しくなり、反応がわかりにくい認知症高齢者の感情が可視化されることにより、介護の質の向上を目指し、介護者のモチベーション向上にも寄与しそうだ。ひいては、入居者の感情評価をアウトカム評価として施設評価が可能となり、より良い介護を目指すインセンティブを設計することにより、介護保険制度全体の質の向上を目指せるようになるかもしれない。

ケアテックの前に立ちはだかる「インフラの壁」

ただし、日本社会はまだテクノロジーとともにある介護の実現には追いついていない。そもそも、日本全国を見渡せば、Wi-Fiインフラが行き届いていない地域も少なくない。僻地や中山間地の過疎地域になればなるほど、人手も専門知も不足する傾向にあるので、そのような過疎地域にも積極的にWi-Fiのインフラ整備が必要だ。また、日本における介護政策は地方分権化されていることも大きな壁となっている。介護保険制度は国が大きな方針を決め、都道府県は市町村を取りまとめ、指導援助し、そして、市町村が保険者として給付を行うという三層構造になっている。三層構造の中で、国により方針は示されるものの、都道府県、市町村によってさまざまなローカルルールが決められ運用されるという実態が生まれている。例えば、自治体によっては、「カメラ」というだけで目的や機能を問わず「身体拘束」とみなし、家族への同意をとるのが難しくなることも少なくない。さらに、介護や医療、健康データについては各自治体が制定した個人情報保護条例が適用されるため、その利活用にはかなりのプロセスと手間を有する。ケアテックを浸透させ、超高齢社会を乗り切るためにも、デジタル化を前提としたインフラやルールづくりと運用がより一層求められている。