再会できたら頭をたたいて「ばか」と言ってやりたい 養老孟司さんがつづる愛猫まるの死

この2年ほど、毎日のように誰かの「死」を意識させられ続けた方も多いのではないだろうか。メディアでは連日、定時に必ず「新型コロナ感染者数」とセットで「本日の死者数」が伝えられてきた。

その数字が大きければ衝撃は大きいが、一方で見知らぬ誰かの死ならば、ある程度は冷静に受け止められるだろう。『バカの壁』で知られる養老孟司さんはかつて著書『死の壁』の中で、死を3種類に分けて論じていた。「見知らぬ誰か」の死は「三人称の死」で、「近しい人の死」が「二人称の死」、「自分の死」が「一人称の死」。「一人称の死」について自分で実感を味わうことは無く、最も心に影響を与えるのは「二人称の死」だ、という。

その養老さんが最近経験した「二人称の死」は、愛猫まるの死だっただろう。養老さんを題材にしたドキュメンタリー番組「まいにち養老先生、ときどきまる」(NHK)の「レギュラー」としてもおなじみだったまるが亡くなったのは1年前の12月21日。死因は心不全。享年18。訃報は全国ニュースでも伝えられた。

長いつきあいだっただけに、喪失感は大きかったようだ。養老さんの新著『ヒトの壁』では、まるとのエピソードやその死をどう受け止めたかなどが多く語られている。その一部を抜粋、引用してみよう(以下、すべて『ヒトの壁』より)。

どんな猫だったか――

「ひたすら寝てるだけ。何にもしない猫だから事件もなしで、気が付いたら、十何年も一緒に過ごしていた。うちにはぴったりの猫だったね。家族でよく話す。(略)

もともと、まるは動かない猫だった。最期にわかったけれど、心臓が悪かったからかもしれない。動きが鈍くて、抱かれるのを好まない。走り回ることもなく事件は起こさないタイプだから、食べ物以外に興味なし。朝起こしに来るのだって、お腹が空くから。何かこちらに働きかけをしてくることはとにかくないから、こちらが常に気に掛ける方になっていた。まるはどうしているか、気にするのはいつもこっち。

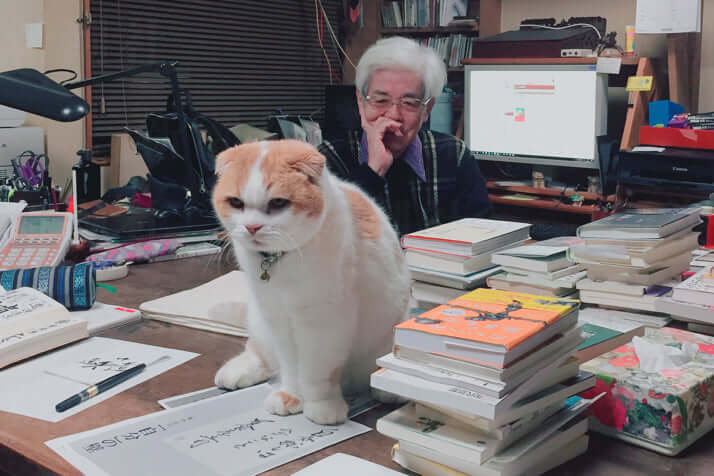

仕事の邪魔は大いにしてくれた。要求はしたい時にしてくる。本の上、資料の上に乗るのは当たり前で、パソコンのキーボードの上にも乗る。マウスを持つ右手へ上がって寝るのは日常茶飯事」

死の間際の様子――

「腹水が溜まって、胸水も溜まっているという。肝臓にはなにか腫瘍があるということで、腹水の根拠はわかったが、それだけではない。心不全という診断だった。心不全なら当然ながら体中に水が溜まる。腹水を200cc抜いてもらい、薬をもらって帰宅した。たかがネコ一匹で、家族全員が振り回された一日だった。(略)

小康状態が続いたある日、まるが屋根に出たいという。扉をひっかくから、気持ちはすぐにわかる。2階のベランダから屋根に出すと、いちばん高いところに上がって、横になっている。そこにカラスがやって来て、まるの背中をチョンとつついた。まるは一切抵抗せず、カラスはそのまま去った。これは心理的にショックだった。動物が外敵に抵抗しないということは、もはや人生を諦めたということなのか、見ているほうが辛い。」

いなくなってからの気持ち――

「犬や猫は、日本でおよそ2千万匹が飼われているとも聞く。それだけの人がいるから、まるの死がニュースになるのだろう。最初に報道した共同通信によると、『わさお』という犬の訃報を過去には流したことがあるという。志村けんさんの動物番組で人気だったそうだ。それならいいかと記事にしてもらったら、知人から弔電が届いたのである。

猫なんて、役に立つわけではなくて、迷惑をかけるだけの存在のはずだ。でも、多くの人がそんな迷惑をかけるだけの存在を必要としているともいえる。私もその一人だったのだ。だいだいうちのまるときたら動かないし、ネズミを捕れるはずもない。でも、だからこそ、あれでも生きているよ、いいんだよねと思える。

体重4キロちょっとの存在なのに、そう思わせてくれていた。これだけ飼っている人が多いのは、役に立つか儲かるかといった存在ばかりが重視される社会で、実際の人間関係の辛さの裏返しではないかと思う。そういう存在にどれだけ心を癒やされているのか。

生前は、よく寝ていた縁側をふっと見るとやっぱりそこで寝ているもんだから、それでこちらの気が安まった。今はそれがないので、いるつもりになるしかない。まるの定位置を見てしまう癖が一番抜けない。おまけに、寝ているまるの頭をたたく癖があった。でもまるはもういない。しょうがないから、今はお骨をたたいている。家内は、私の骨壺と一緒に埋めようと思っているらしく、まるの骨壺を身近に置いている。

まるという猫はなんだったのか。いなくなっても、距離感や関係性は変わらない。今も、いつもの縁側の窓辺にまるがいそうな気がする。頭をたたいて『ばか』と言えるのはまるだけだった。それがもう口癖だったので、もし再会できたとしたら『ばか』と言ってやろうと思う。

享年18。でも私は聞かれたら19歳でしたと言う。19歳まで生きてほしかったから」