「犯罪死の見逃し」要因か “99%”の遺体で死因究明に必要な「解剖」が行われない理由

死因究明の「地域格差」

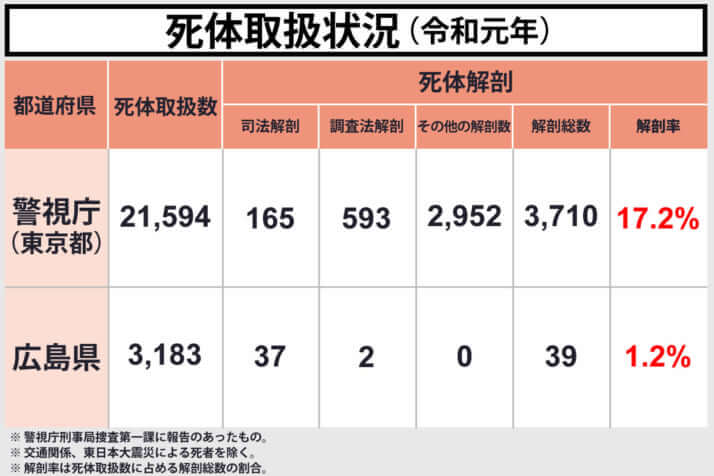

異状死体数3183体。司法解剖37体、調査法解剖2体、その他の解剖0体。解剖率1.2%。実に異状死体の99%が未解剖――これは2019年度の広島県におけるデータである。

高齢化が進む日本では、病院以外で死ぬ「異状死」の数が増加している。2020年を例にとると、その数は17万人にも上るが、その正確な死因が分析されているかというと、そうではない。死因の特定は重要犯罪の見逃しを防いだり、未知の疫病を察知したりと、重要な要素を果たす。だが、冒頭の解剖率を例にとると、東京でも17.2%。最も数字が高い兵庫県でも36.3%である。

果たして、異状死体の「死の真実」をどこまで把握できているのか。各地の法医学者たちへ取材を重ねてきたジャーナリストの山田敏弘氏が執筆した『死体格差―異状死17万人の衝撃―』から紹介する。(引用は全て同書より)

***

速報「娘はフェイク情報を信じて拒食症で死んだ」「同級生が違法薬物にハマり行方不明に」 豪「SNS禁止法」の深刻過ぎる背景

速報「ウンチでも食ってろ!と写真を添付し…」 兵庫県知事選、斎藤元彦氏の対抗馬らが受けた暴言、いやがらせの数々

“物言わぬ遺体の声”を聴く法医学者たち

春一番かと思うような強風が吹き荒れた、ある晴れた日。その人物は、大学のキャンパス内を足早に歩いていた。朝9時に搬送される予定の遺体の司法解剖を執刀するために、所属する医学部の法医学教室に向かう。

法医学教室の一角にあるオフィスに到着すると、スタッフに挨拶をし、解剖に立ち会う助手とも簡単にやりとりをして、急ぎの書類に目を通したり郵便などのチェックを手早く済ませた。

その後、手術着に着替えて、やっと自席に腰を下ろした。自分で淹れたコーヒーに口をつけて一息ついたかと思いきや、すぐにバタバタとオフィスを出た。そして、そのまま解剖室に向かった。

解剖室に着くと、関係者以外立ち入ることのできない重いステンレス製のドアを開ける。先には解剖台が見える。その近くには遺体を運んできた納体袋が置かれており、警察官が数人がかりで遺体を解剖台に乗せようとしていた。

解剖前に、発見時の状況や捜査情報などを警察から詳細に聞き取りをする。遺体を見る前に法医学者は基本的な情報を頭に叩き込んだ。

「では、始めましょう」

「お願いします」

法医学者のその言葉で、解剖助手や警察官たちが頭を下げる。そして遺体の周りに皆が集まる。全員が、解剖のための医療用ガウンを身につけ、ビニールの透明エプロンを着けている。足元はゴムの長靴。手には医療用の手袋を着け、さらにその上から、柔らかい臓器などが滑らないよう軍手をはめている。

頭には手術帽、マスクにプラスチックのゴーグルという完全防備の出立ちである。

変死体の解剖は危険である。死因がわからないため、感染を起こすような病気で死んだ可能性もあるし、周囲を巻き込むような毒などで死んだのかもしれない。また、人は死んだ瞬間から腐敗が始まるため、遺体を扱うのには対策が不可欠となる。

限られた情報の中から死因を探る

解剖台に乗せられたその遺体は、腐敗して強烈な臭いを発していた。

70歳代の独居男性。

連絡が取れないために心配した息子夫婦が男性の自宅を訪れると、死亡しているのを発見した。寝室の入り口あたりでうつ伏せに倒れており、身体の周りは腐敗汁が滲み出て赤茶色の水っぽいシミになっていた。首から顔にかけて、5ミリほどの白く細長い蛆虫(うじむし)がびっしりと覆っていた。

遺体は、顔や身体の一部は腐敗して真っ黒で、身体は薄い緑っぽい色も見られるが、全体的には黒褐色をしていた。死後1カ月ほど経っており、死後変化はかなり進んでいた。死因はまったく不明で、事件性があるのかすらわからないが、鍵のかかった自宅でうつ伏せに倒れたまま発見された不自然な状況であるため、現場で遺体を視(み)た検視官(警察官)は解剖が必要だと判断した。

法医学者はまず、遺体をじっくりと観察し、死因につながるような異常がないかを調べる。口頭で述べられていく所見を、助手は一つ一つ、メモにとっていく。遺体は変色しているために、通常の遺体解剖と比べて得られる情報が限られていた。

両肩を線で結ぶようにメスを入れる

ひととおり観察し終わると、次は、大きめのメスを手にする。

まず両肩を線で結ぶように、スッとメスを入れる。そして首の下あたりから、お腹に向かって身体を切り開いていく。まるでTの字を書くかのように。お腹からはそれぞれの足の足首までメスを入れる。全身の内部を確認するためだ。

そこから丁寧にメスを入れ、皮を引っ張りながら筋肉を切り離していく。遺体は運ばれてくるまで警察署の冷蔵庫に入っていたために、かなり冷たい。

皮を剥ぎながら、皮下に鬱血など異常がないかを調べる。それが終わると、筋肉も切り開いて、肋骨を専用のペンチのような剪刀で切断し、大きく胸を開ける。手際良く臓器を一つ一つ取り出していきながら、記録のために次々と写真を撮影していく。

撮影のために臓器を置く白い台は、血液などが写真に写り込まないように丁寧に雑巾で拭かれる。腐敗した遺体の場合、臓器も溶けて崩れてしまっているために、この作業も普段通りにはいかなかった。

各臓器にゆっくりとメスを入れながら異常がないかを調べていく。特に心臓は、手のひらの上に置いて、何か病変などがないか目を近づけて注意深く、細かく切り刻んでいく。非常に繊細な作業だ。そして心臓周辺の血管から、心臓の内部などを徹底的に見る。

「冠動脈はかなり閉塞していますね」

そう法医学者はつぶやいた。さらに少しすると「動脈の硬化が強い」と続けた。

胃も取り出し、慎重にハサミで切って内容物を容器の中に出す。胃からは黒いどろどろとした塊が出てきた。それをすくって、おたまのような裏ごし器に乗せて、蛇口の水をゆっくりと掛け流しながら内容物を確認していく。遺体同様に胃の中の物も腐敗していると考えられ、それが何なのかはまったく見当もつかなかった。この時点で血液や胃内容物、尿などはさらなる検査に回されることになった。

脳も調べるために、頭蓋骨を開いてみる。

脳天の髪の毛をゆっくりと櫛でとかして、メスを入れる場所を決める。そして左右に一直線に切り、頭蓋骨をむき出しにする。そこから電気ノコギリで頭蓋骨を開けた。すると、予想通り、脳は原形をとどめていないのがわかる。そこから病変などを確認することはできなかった。

死者への敬意

腐敗の進んだ遺体から得られた限られた情報の中で、死因につながると考えられるのは、冠動脈の閉塞だった。法医学者は、解剖後にまとめられる報告書に、冠動脈が99%閉塞していたと書き記した。念のため、採取した臓器の組織を薬毒物検査して、死因につながるさらなる情報がないかを調べることになった。

腐乱死体であっても、開いた体はきちんと縫い合わせ、綺麗に身体を洗い流す。死者への敬意を忘れてはいけない。

死体解剖保存法の第20条にはこう書かれている。

「死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない」

別の大学にある法医解剖室を訪れた際には、こんな注意が書かれた張り紙があったのを覚えている。

一、解剖室の入退室に際しては一礼をすること

一、私語を慎むこと(但し、学問的な討議はこの限りではない)

一、解剖風景や遺体について私的に写真を撮らないこと

医学生などの見学者であっても、白衣のポケットに手を突っ込んだままなどは言語道断。遺体に対して不遜な態度をとらないよう、法医学に携わる者たちは日頃から教育されている。

腐乱死体の解剖を終えた法医学者は、検視官に渡す解剖の報告書を書き終えると、解剖室を後にした。これからさらに詳細な鑑定書を所轄警察の担当者のために書くことになる。

この日、解剖室にいたのは4時間ほど。常に集中を求められ、水も飲めず、一歩も外に出ることはできない。立ちっぱなしで、かなり体力のいる作業だ。

これが、法医学者が日常的に行っている法医解剖の現場である。

テレビや映画とは違う

法医学の世界は奥深い。遺体を解剖し、死因の究明を行い、薬毒物の検査をして、人がどのように死亡したのかを究明する。

大学の医学部でも、「法医学」というのは独特な分野である。人々が生きていくために医療行為を施す臨床の医学とは違い、法医学では基本的に、死んだ人に医学を適用する。どちらも大事な医療行為であることに変わりはない。

長年、日本のみならず世界でも映画やテレビなどで題材にされてきたことからも、法医学者の仕事が興味をもたれていることは確かだ。

遺体の解剖を行う法医学者が、自分たちが担当してきたケースを書き残している書物も少なくない。事実は小説よりも奇なり、という言葉を地で行くような興味深い事例が紹介されていて、根強い人気を誇っている。

ただ、日本の法医学者そのものに焦点を置いた記録は多くない。法医学者でも医師でもない第三者が、客観的に法医学者たちについて書いた本も日本ではほとんどない。そのような角度から日本の法医学の世界を見ていけば、日本の死因究明制度の「現在地」を知ることができるのではないか──。そこから、この本の取材は始まっている。

人々がどんな原因で死んでいるのかを知ることは、国や社会にとって必要不可欠である。死因を知ることで、生きている私たちが安全に生きるためのヒントが得られるし、政策立案者はそれに沿って、公衆衛生の政策を議論できるからだ。例えば、未知の感染症で人が死んでいることがわかれば、感染を食い止めるための方策を考えられる。死因をきちんと調べていなければ、そうした対策もとれない。

新型コロナウイルス感染症でも、最初に症例が報告された中国の武漢できちんと死者の死因究明をして、ひどい肺炎で死亡している人たちが増えている事実を把握し分析と対策ができていれば、その後に大勢の感染者と死者を出したり、世界中の人の往来を止め大きな経済損失を生む状況はもっと早く食い止めることができたかもしれないのである。

最初に新型コロナが見つかったのがアメリカだったなら、その後の状況は全く違っただろう。死者が出た場合はなおさらだ。アメリカには多くの地域で、独立した立場で死因究明を専門とするメディカル・イグザミナー(法医学者である監察医)またはコロナー(検視官)制度があり、異状死体はきちんと解剖して死因を究明する。さらに情報機関にも医療に特化した組織が存在し、国内外の公衆衛生にまつわる情報も常に収集している。例えば、新型コロナウイルスの調査も行っていた国立医療インテリジェンスセンター(NCMI)は米軍の国防情報局にある医療関係の情報機関だ。

「病院」以外で死亡した「異状死」の場合

日本ではどうか。病院で人が死ぬ場合、ほとんどのケースで死因は病院にいる臨床医の手で明らかになる。病と死の因果関係が明確だからだ。だが、病院で死ぬ人ばかりではないのが現実だ。2020年、日本では138万人以上が死亡しているが、そのうち病院で死亡する以外の異状死は、全国で17万人にも上る。

日本法医学会の「異状死ガイドライン」には異状死の定義がこう書かれている。

・外因による死亡(筆者注:自殺、他殺、事故など)

・外因による傷害の続発症(筆者注:事故などの後に発生する疾患など)、あるいは後遺障害による死亡

・上記2点の疑いがあるもの

・診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの

・死因が明らかでない死亡

日本では現在、病院外で死体が発見されると何が起きるのか。

死体を発見した人は、まず警察に通報するだろう。すると、警察は直ちに現場に来て、死の状況を調べる。これは検視と呼ばれる。検視を専門とする警察官は検視官と呼ばれ、警視や警部の階級にあり、刑事歴10年以上の経験または殺人事件などの捜査に4年以上従事した経験をもち、警察大学校で法医学などの研修を受けた後に着任する。

検視によって事件性があると判断されれば、死体は司法解剖に回される。殺人事件など刑事事件で証拠として使われることが多いために緻密な調査が求められる。

司法解剖は、法医学の専門的な訓練を受けた法医学者である法医解剖医だけが担当できる。法医学者は死体の専門家だ。日本で法医解剖医になれるのは、大学医学部の法医学教室の教授や准教授などだ。

では異状死体が発見されたが、検視で犯罪性がないと判断された場合はどうなるのか。ほとんどの地域ではそのまま葬儀にまわされ、火葬される。役所への届け出が必要になる死体検案書(異状死ではなく病院で死亡したなどの場合は死亡診断書)には死因を書く欄があり、医師のサインが必要なため、警察と協力関係にある近くの開業医などにそれを依頼している。

このような医師は警察医と呼ばれ、警察の要請でその場に呼ばれて、死体を表面から見て「心不全」などと死因を記載する。人は最終的には心機能の不全によって生を閉じるので、「心不全」は間違いではないが、何も言っていないのと同じだ。

警察医や警察で検視を担当する検視官は、死因究明について医学的な専門知識を持っていない。つまり、法医学の専門家によってきちんと死因の究明が行われないまま死亡理由が推測されて、おしまいなのである。

ただし、例外がある。「監察医制度」だ。犯罪性の有無を確かめる司法解剖とは異なり、犯罪性はないとみられる死体の解剖(行政解剖)を行うなどして死因を調べようとする制度だ。戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が人口の多い都市部で疫病などが発生していないかをきちんと調べる必要があるとして、公衆衛生目的で設置した。監察医制度は、厚生労働省が所管し、自治体がその費用を支払っている。現在、監察医制度がきちんと機能しているのは、東京23区と大阪市、そして神戸市のみで、これら3地域には、それぞれ「東京都監察医務院」「大阪府監察医事務所」「兵庫県監察医務室」が存在する(名古屋市も監察医制度はあるが機能していない)。三つとも行政機関が運営しており、監察医は自治体の知事によって任命される非常勤の医師だ。警察に異状死の報告があり、検視官が行政解剖の必要があると判断すれば、監察医務院を通して監察医に要請が出される。

この一点だけをみても、死因究明には大きな地域格差が存在していることがわかるだろう。死ぬ場所によって私たちが死んだときの扱いは大きく変わるのである。

そして複数の制度が混在する日本の現状は世界的にみても独特のものだ。

警察庁が担当している事件の解明を目的とした司法解剖(刑事訴訟法に基づく解剖)の制度はもともとドイツの刑事システムを基礎として日本でも導入されたものだ。警察主導であるために、捜査機関がその実施を取り仕切っている。

一方で、自治体が担う監察医制度などの公衆衛生目的の行政解剖(死体解剖保存法に基づく解剖)は、GHQによって定められ、アメリカのメディカル・イグザミナー制度をモデルに設置している。

つまり、日本にはドイツとアメリカの二つのシステムが共存していることになる。これが日本の死因究明に混乱をもたらしていると言っても過言ではない。

解剖率から見えてくるもの

そこへ2013年に「死因・身元調査法」という法律が施行され、「調査法解剖(新法解剖)」と呼ばれる解剖制度が新たに追加された。

調査法解剖は、警察署長の権限で、事件性はないが死因がきちんと特定できないケースで異状死体を強制的に解剖できると定めている。監察医制度のない地域でも異状死体の強制的解剖を可能にするものだ。

だがこの新たな制度を加えても、日本ではまだ死因究明のための解剖が十分に行われているとは言い難い。

数字を見るとわかりやすい。これは監察医制度のある東京都の2019年の数字だ。

異状死体数 2万1594体

司法解剖 165体

調査法解剖 593体

その他の解剖(監察医制度または行政の解剖) 2952体

解剖率 17・2%

日本でトップクラスの解剖率である東京都ですら、病院外で死亡した異状死のうち83%は解剖もせずに死因を決めているということだ。

では日本で最も解剖率が低い広島県ではどうか。

異状死体数 3183体

司法解剖 37体

調査法解剖 2体

その他の解剖(監察医制度または行政の解剖) 0体

解剖率 1・2%

監察医制度がない広島県では、病院以外で死んだ人の99%で、解剖による死因究明を行っていない。はたして異状死体の「死の真実」をどこまで把握できているのか。

解剖数の少なさだけでなく、解剖の担い手すなわち法医学者の少なさも深刻だ。現在、日本には150人ほどの法医学者がいる。司法解剖を行える法医学者は各都道府県に1人ないし2人しかいない。また大都市でも全く人手が足りていない状況だ。

こうした地域による死因究明の差は「死体格差」だと言っていい。この本の取材に応じたある法医学者はこう断言した。

「これは死体の格差、つまり解剖数の格差というレベルではなく、死因究明の質の格差だ」

日本の死因究明にはさまざまな問題がある。

根本的な制度の問題や予算不足、所管省庁の縦割り問題──。こうした問題の中で、突然死した遺体の尊厳を守るために、また、生きている私たちのために、黙々と死体と向き合って死因を究明しているのが、法医学者なのである。

異状死体と向き合い続ける法医学者たちは何を見ているのか。それは死してなお平等に扱われない日本に暮らす私たちが、自分たちの生と社会の実相を理解するうえで、知るべき現実である。