亡くなった小林亜星さんで思い出される「E電」 鉄道は公募名称が受難の時代へ

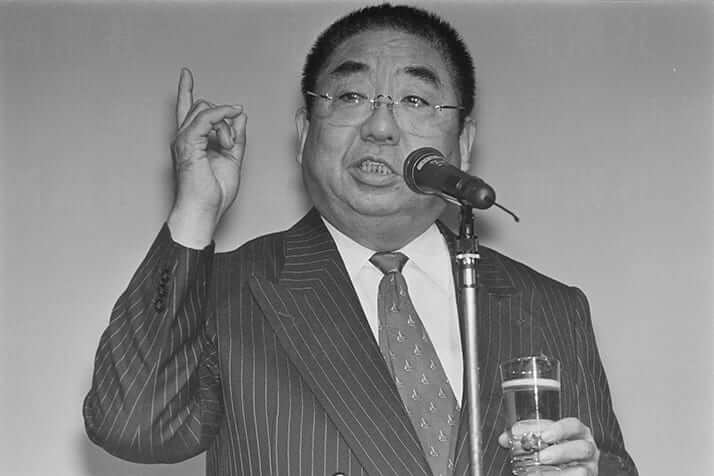

作曲家や俳優など、マルチな才能で活躍していた小林亜星さんが5月30日に亡くなった。あらゆる分野で活躍していた小林さんは、国鉄が分割民営化された際に国電の新名称を決める選考委員も務めていた。

1987年にJRが誕生してから、30年以上が経過している。しかも、いまや都市圏を走る列車は多くが電車へと切り替えられた。いまさら国電といわれてもピンとこないだろう。

国鉄末期は違った。特に、地方路線は非電化区間が多く、ゆえに電車はまだ一般的とは言い難かった。そのため、長距離列車は汽車、都市圏を走る近距離列車は電車と区別されていた。その電車が走る区間は通称として国電と呼ばれていた。国電の国は、もちろん国鉄のことだ。

国鉄が分割民営化してJRが誕生したことで、国電という呼称がそぐわなくなった。そのため、JR東日本は新たな愛称を一般公募する。

JR東日本が実施した公募には多くの愛称案が寄せられた。公募で寄せられた愛称案を踏まえ、有識者で組織する委員会が最終的に愛称を決定する。そんな選考過程が採られた。

最終的に委員会はE電を愛称として決定する。E電のEには、JR東日本の東を意味するEastのほか、電車の「電」を意味するElectric、楽しいを意味するEnjoy、エネルギーを意味するEnergyなどの複数の意味が込められている。

国鉄からJRへと新しい事業体が発足する。そんな期待感と高揚感も、横文字と漢字という奇抜な組み合わせをオシャレと誤認させる要因になったのかもしれない。しかし、公募でE電の応募は20位。E電という愛称は定着しなかった。

似たような話は、最近も起きている。2020年に山手線新駅として華々しく開業した高輪ゲートウェイ駅も、JR東日本が事前に駅名を一般公募。高輪ゲートウェイ駅の駅名公募には約6万4000もの応募があり、その1位は高輪駅、2位が芝浦駅、3位が芝浜駅だった。高輪ゲートウェイ駅は130位。圧倒的な大差をつけられながらも、なぜかJR東日本は高輪ゲートウェイ駅を選出する。

本来、駅や車両、路線の名称・愛称は鉄道事業者に決定権がある。だから、どんな駅名になっても鉄道事業者の決定を覆すことは難しい。だったら、わざわざ利用者や住民に駅名を公募する必要はない。高輪ゲートウェイ駅の際も、そんな不満が相次いだ。

それでも鉄道事業者は公募にこだわる。その背景には、本格的な人口減少時代へと向かう中で鉄道の利用者も頭打ちが確実視されているからだ。駅名を公募することで少しでも地域住民や利用者に寄り添う姿勢を見せ、興味をもってもらう。そして新駅に親しみを抱いてもらえれば、需要の掘り起こしにつながる可能性もある。打算的という見方もあるだろうが、公募には鉄道事業者のそんな思いが含まれている。

「ゆめもぐら」「のぞみ」

しかし、鉄道事業者の思惑とは裏腹に駅名や路線名などの公募は激しいハレーションを引き起こす。2000年、東京都は地下鉄12号線に大江戸線と命名した。同線も名称を公募し、委員会によって選定された経緯がある。

当初、委員会は東京環状線という名称を選び、愛称を「ゆめもぐら」とした。しかし、石原慎太郎都知事(当時)が環状線ではないことを理由に同案に難色を示した。そして、鶴の一声で大江戸線へと変更。愛称の「ゆめもぐら」もあやふやにされた。

公的使命を帯びる鉄道、なにより駅名は地域のアイデンティティにも大きな影響をおよぼす。それゆえに公募という手段を用いたくなるのだろうが、鉄道事業者が意図する地域住民や利用者に親しみを抱いてもらえるような潮流にはなっていない。

E電や高輪ゲートウェイ駅といった先例を見ると、鉄道関連の名称の公募は不向きなのではないかと思える。

しかし、わずかながら現在も親しまれるケースもある。それが、東海道新幹線の一番速い列車の愛称として親しまれる「のぞみ」だ。

それまでの東海道新幹線は、速達タイプの「ひかり」と各駅停車タイプの「こだま」の2つが運行されていた。1992年、「ひかり」よりも停車駅を減らした新幹線が運行されることが決まり、新しい愛称を決めることになった。

このときも愛称を公募し、集まった愛称案を委員会によって選定する方式が採られた。しかし、委員会での話し合いで愛称は決まらなかった。このとき、最終候補まで残っていた愛称案が「きぼう」で、委員の一人だったエッセイストの阿川佐和子さんが父から聞いた話として「国鉄の歴代特急は、大和言葉で名前がつけられてきた」と発言。それが議論を急展開させる。

阿川さんの父は作家・阿川弘之氏で、鉄道ファンの作家としても広く知られていた。当然、JR職員たちも十分に承知していた。それだけに、阿川さんが何気なく口にした父の話はインパクトが大きかった。

阿川さんの発言がきっかけとなり、「きぼう」を大和言葉に変換した「のぞみ」が瞬く間に委員会の支持を得る。これまでの停滞していた議論が嘘のように話はとんとん拍子に進み、「のぞみ」が採用されることになった。選考過程を見れば、「のぞみ」は完全な公募で決まった愛称とは言い難い。それでも、公募から委員会による選定という過程は同じだ。今や広く定着し、誰もが当たり前のように「のぞみ」と口にする。

[1/2ページ]