壁新聞の地元ジャーナリストが見続けた“石巻の10年” #あれから私は

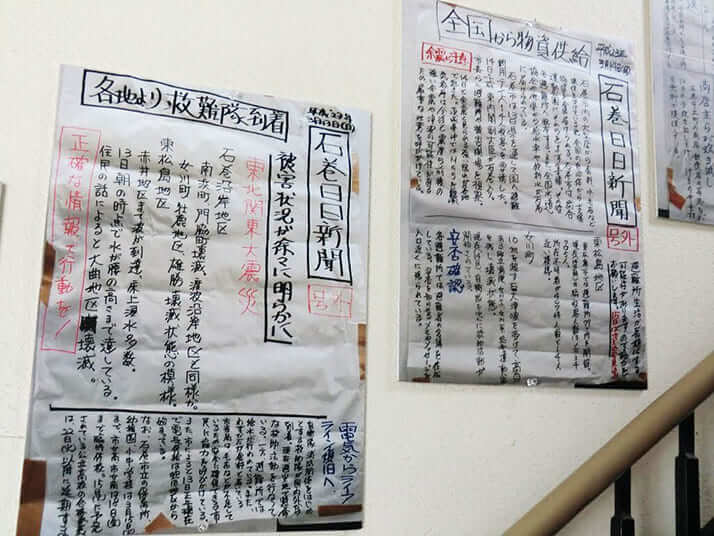

2011年3月11日。東日本大震災。その直後から避難所に張り出された手書きの壁新聞をご記憶だろうか。

地元紙の石巻日日新聞は津波で輪転機が水浸しになり、新聞を発行できなくなった。この地域の大惨事に発行できない……、そんな記者たちの悔しさに一人が提案した。「おい! 壁新聞ならやれるぞ」。確か壁新聞など遠い昭和の小学校で見たかもしれない。ネットの時代にコミュニケーションツールとしては潰えている。にもかかわらずこれしかないと編集部は実行した。

6号にわたって避難所に張り出した。そこには、被災者の数字、地元自治体の対策や窓口情報、商店街など街の様子も書かれた。避難所では市民が毎日それを見た。ローカル紙としての矜持であり、災害時の記者の使命感や魂が込められた。

のちに、この壁新聞は、国際新聞編集者協会(IPI、本部ウィーン)から特別表彰された。現物はいま米ワシントンの報道博物館にも展示されている。

このとき、報道部長(編集長)として先頭に立ったのが武内宏之さん(63)。10年前、私が被災地に取材に入って真っ先に訪ねた人が武内氏だった。記者として1年先輩だ。武内氏は同社で定年を迎えた後もずっと被災地を歩き続けている。地域に密着した気骨のジャーナリストが見た被災地と、そこに暮らす人々について聞いた。(聞き手:鈴木哲夫)

***

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

――あれから10年です

「私にとって10年ってあってないような時間でした。文章を書いたりいろいろやってきましたが本当にきのうのことのよう。1年365日が何度も何度も過ぎてきただけのことですね」

――振り返ってみてどうですか

「今年に入って10年、10年と言われますが、これまでも毎年3月11日と向き合ってきました。震災後の1~2年はこの日は気持ちが沈んで、その後も石巻ニューゼ(注釈)の館長としてこの日に来館者のみなさんに当時のことを話したり。でも、死をこの目で見て、聞いて、もがいて苦しんで頭の容量はもうパニックになっていましたね。記者として38年、最後の7年はすべて震災でした。そこで60歳の定年を機に、2018年に一旦整理しなければと取材などから距離を置きました。でも、その後、やはり取材して伝えていかなければならないと。いまはいろいろな方を訪ね歩いて話を聞いています。同じ方に定点と言いますか。いずれノンフィクションや小説をといま書き溜めていっています」

――あの地震と津波は街を壊しコミュニティを壊しましたよね

「津波は3つの人たちを作ってしまった。1つは大切な家族や友人、知人を失った人たち、2つ目は家を失った人たち、3つ目は仕事を失った人たち。このうち家については復興住宅もできて道路や堤防もできてまあまあ進んだかなと。仕事については有効求人倍率が2・0近くにまでなって職種を選ばなければこれも何とかクリアできて来た。残されている問題は大切な人を失ったその心の復興です」

――いろんな方をずっと追ってらっしゃるのでしょう

「石巻に住んでいる女性は二人のお嬢さんのうち当時幼稚園に通っていた長女が津波で亡くなった。幼稚園の送迎バスが呑み込まれたんです。10年経とうが『1日たりとも忘れたことはない』と。出かけるときは仏壇の灯りをつけて行くんだそうです。暗い時間を作りたくない。彼女に話を聞くとこう言うんです。『私の人生には二つの時計がある。一つは2011年3月11日午後2時46分で止まったままの時計。もう一つはその後ずっと次女の子育て、家事などに追われてきたその時計』と。二つの時間軸ってあり得ない。いま自分が前に進んでいるのかいないのか分からない。そんな人生の日々の過ごし方や心の持ち方が想像できますか。辛いですよね。この女性はいま自分にできることとして語り部をやっていまおられます。声をかけられたら断らない。どこへでも出向かれます」

――語り部を続けることでお嬢さんが亡くなったあの日とずっと向き合っておられるということですね

「もう一人取材してきた東松島の86歳のおじいさん。あの日、地震で大きく揺れサイレンが鳴り津波が来ると、自宅を出て奥様と一緒に高台の公民館へ向かったんですが、途中で奥様が『次男から預かっていた犬をそのままにしてきた』と一人戻ったんですね。おじいさんは『先に行ってるぞ』と。そうしたら津波で奥様は行方不明になって、いまもまだ見つかっていないんです。会って話を聞くたびに何度も何度も『女房の腕を離さなければこんなことにならなかった』と繰り返してこられました。その後、何もできない、でも何ができるのか考えに考えたそうです。そして般若心経を覚えた。いまでもお会いすると私の前で唱え始めるんです。私はじっと聞いています。淀みないんですよね。毎朝起きて般若心経を唱えて1日を始めています。そのおじいさんが2月に会いに行ったら、素足にスリッパで出てこられて。寒くないですかと言うと、こんな答えが返ってきた。『大丈夫。これからさ』と。それ以上聞かなかったんですが『これからさ』の意味は何なんだろうかと。前向きに生きようという思いになったのか。もしかすると逆で、まだ苦しくて奮い立たせているのか」

心の復興のスタートに

――被災者のお一人お一人の心は10年なんて関係ないんですね

「石巻市民劇団が公演をしているんですが、テーマは震災伝承演劇です。彼らは自分たちで取材して台本を書いています。その舞台を先日観てきましたがこんなシーンがあるんですね。地震のあと津波が来るというので年老いた母親を息子がおぶって逃げるんですが、重くてなかなか進めない。そうすると母親が後ろから息子の頭を叩いて『降ろせ! お前は逃げろ』と。後ろを見たら黒い津波が押し寄せてきていて結局息子は命からがら逃げて母親はのまれてしまう。これ実際にあった話なんですね。私も当時取材して、10年というか走馬灯のように私もいろいろな人の顔が見える。まだ昔のことにはならないんです。心の復興は10年で、年月で区切るべきではないです」

――まだ昔のことにはならない……、重い言葉です

「取材して思うのは、天国にいる大切な人とつながることを自分なりの形で見出した人は前を向き始めることができるようです。先ほどお話しした亡くなった幼稚園児の妹さんはいまもういま中学生になったんですが、最近死んだお姉ちゃんのことを小説で書き始めた。心の中に引き出しを作ってそこからお姉ちゃんの思い出を出したりしまったりできるようになった。おじいさんの場合は般若心経を唱えて毎日奥様と向き合ってるようになった。私はもう20年ほど前に妻を亡くしていますから、そうした方々の気持ちも少しは分かるような気がするんです。10年を敢えて言うなら、心の復興のスタートにみんなができるならいいなと思っているんですが……」

――そうやっていまも一人一人の話を聞いていらっしゃるんですね

「定年後取材していて気づくのは現役時代と全然違うということですね(笑)。一市民として接して話を聞くようになったことです。現役のときは締め切りもある、制約もある。でも退社して時間もたくさんあって、聞きたいことがあったら、じっくり、何度も通って、時間をかけて話を聞けますよね。現役のころは、例えばテーブルの上のホコリを指でさっとなぞって、『掃除したぞ。これがいまの世の中の汚れてる部分だ』なんて偉そうにね(笑)。そういう意味ではいまの取材は、みなさん心の奥のことまで話してくださっているように感じています」

[1/2ページ]