「なにもできない父親でした」 原発事故後「自殺した酪農家」の今も消えない壁の遺言

「もう自己破産しかない」

東日本大震災が襲った2011年3月11日、菅野牧場の牛舎では牛たちがけたたましく鳴き、水道管が破裂して水が噴き出した。その晩、一家4人は車の中で過ごした。原発の映像をテレビで見たバネッサさんから「何これ?」と尋ねられたが、菅野さんは「やばい」「後で説明するから」と言ったきり、口をつぐんだ。事故から1週間ほどが経過すると、口数が減り、たばこが1日6箱に増えた。3月20日には福島県の原乳が出荷停止になり、菅野さんら酪農家は朝、夕に原乳を搾っては畑が真っ白になるほどに捨て続けた。事業拡大のため、前年末に完成した堆肥小屋の借金500万円の返済が残っている中、牛の餌となる牧草の採取禁止措置も取られたため、収入が途絶えたうえに、餌の購入費用がかさんで支出ばかりが増えた。

そんな生活に追い打ちを掛けるかのように、震災から1カ月後の4月半ば、フィリピン政府の勧告に基づき、バネッサさんと子ども2人はフィリピンへ一時避難する。牧場に一人残された菅野さんは、周囲に孤独な気持ちを吐露し、カップラーメンばかりの生活が続いた。しかし、その避難からおよそ10日後には牛の搾乳を投げだし、バネッサさんらを追ってフィリピンへ渡る。

この直前に菅野さんから電話を受けたという近所の知人男性は、私の取材にこう答えた。

「牛は牛舎から外に出してフィリピンへ逃げようかな、なんて相談されて。近所の人たちには『死にたいからぶら下がっても大丈夫な松の枝はないか?』としゃべってたらしいよ。でも俺に電話でいろんなことを話したから気が楽になったと。だからてっきりフィリピンへ行かないって思ってたんだよ。そしたらそういうことだった……」

フィリピンへ渡った菅野さんは食欲がなく、普段は飲まないビールを大量に飲み、たばこを立て続けに吸うほど異変を来していた。何か商売をしようと現金300万円を持ち込んだが、「フィリピンで商売は無理!」とバネッサさんから一蹴された。

一方、福島では菅野さんが失踪したと騒ぎになり、牛舎からの牛の鳴き声に気付いた近隣の住民たちが交代で牛の世話を続けた。しかし、これ以上迷惑は掛けられないと、菅野さんの姉の指示で、約40頭の牛はすべて売却された。近隣の住民から国際電話を受けた菅野さんは、「みんなが怒っているから」と、渡比してからわずか1週間で一人、日本へ帰国した。牛舎には引き取りが遅れた子牛が5~6頭残っているだけ。借金返済の目処も立たず、近隣住民に迷惑を掛けた負い目から自宅に引きこもった。

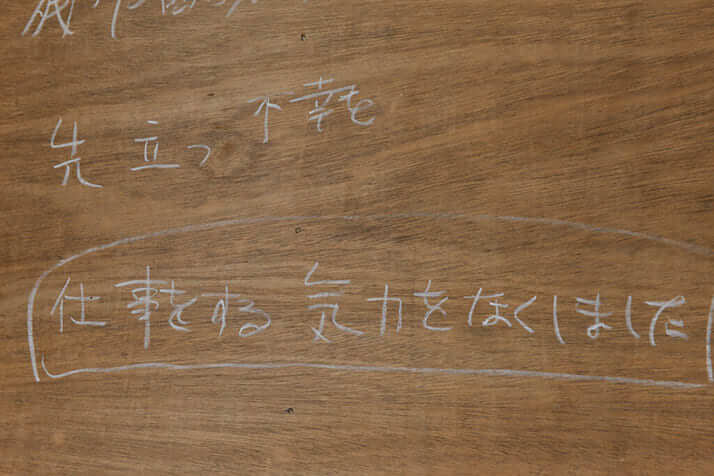

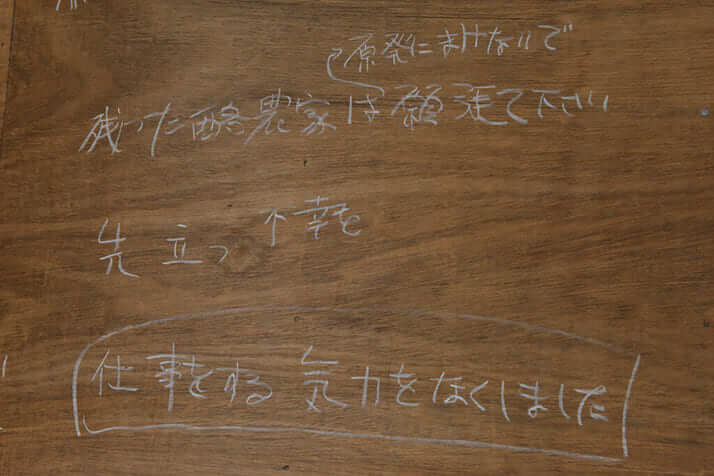

自殺前日の6月9日には相馬市の震災相談窓口に電話を掛け、市職員や弁護士に相談したが「困った、借金が返せない。自己破産しかない」「もう酪農は辞めるしかない」と繰り返すばかり。そして翌朝、バネッサさんに国際電話で「ちゃんと子どもたちを大事にしてね」と伝え、それが夫婦で交わした最後の会話となる。悲報を知らされたバネッサさんはこの2日後、子ども2人を連れて日本へ急遽帰国し、夫の亡骸と対面した。

「生命保険でお金がいっぱい入った」

私がこの件の取材を始めた2011年暮れ、バネッサさんはクリスマス休暇のため、子ども2人を連れてフィリピンに滞在していた。バネッサさんに直接会ってみたかったが、相馬市の仮設住宅に住む菅野さんの親族の一人からはこんなことを聞いていた。

「フィリピンの女性たちは、お金があるんだったら貸して欲しいと群がってくるみたいなんです。バネちゃんは生命保険でお金がいっぱい入った。報道で名前が出たおかげで、群がってくる。断るとあなたはけちくさいと言われるって。だから今は静かに過ごしたい、報道陣に会いたくないって彼女は言っています」

バネッサさんが受け取った保険金の額は把握しているが、ここでは敢えて公表しない。この保険金が噂になったのか、福島県の在日フィリピン人たちが彼女の所へ押しかけてくるというのだ。

報道陣に不信感を抱いている彼女に取材を申し込むのは憚られたが、福島での取材を終えてフィリピンへ戻った私はその後、彼女に会うことができた。突然の訪問に驚いた様子であったが、取材を拒否することはなかった。色白で目が大きく、笑うと目尻のしわが優しく映る、小柄な女性だった。

「地震と放射能被害で夫を失った。将来もない。子どもたち2人をこれからどうやって育てていくの! 大変。私一人じゃできない!」

そう言って目に涙をため、彼女はティッシュで拭いた。しばらくは普通に会話を続けることができたが、時間の経過とともに、彼女がやはり警戒心を抱いているのがそれとなく見て取れた。突然の悲報に詰め掛けた日本の報道陣、そして在日フィリピン人たち。そんな巷の喧噪から逃れ、故郷で一息つきたいという思いもあったのだろう。

フィリピン“スラム”の農村花嫁

バネッサさんは2人姉妹の妹。マニラから車で南に約1時間の、とあるスラムで生まれ育った。私は彼女の実家を訪ねたことがあるが、コンクリートとトタン屋根でできた、フィリピンのスラムでならどこでも見かける質素な小屋だった。4畳ほどの部屋には竹で組まれたベッドが一つ置いてあるだけで、エアコンやテレビなどの電化製品はなく、水道が引かれていないために、近くの井戸水を汲み上げて生活するような場所だった。

バネッサさんの父親は船員としてしばらく働いていたが、その後、靴製造工場へ転職。収入が十分ではなかったため、バネッサさんは大学へ進学できず、下着を梱包する工場で働いた。20代前半の頃、20歳以上も年上の菅野さんとお見合いの話があり、結婚を決意する。

このような女性たちは「農村花嫁」と呼ばれ、1985年頃、山形県西村山郡朝日町で行われた集団見合い結婚がその始まりとされる。農村地方で深刻化する嫁不足に歯止めをかけるのが目的だった。

この見合い結婚を経たバネッサさんは2002年に初めて日本の地を踏んだ。新天地での生活の舞台は、想像していた近代都市の風景にはほど遠く、人里離れた田舎だった。バネッサさんは当時をこう回想する。

「寒くて静かなところよ。人もいなくて恐かった。最初はホームシックにかかってフィリピンに帰りたかった。何回泣いたか分からないわ」

酪農の仕事も未経験だったが、毎朝午前6時半ごろ起きて牛舎へ行き、牛の糞の始末や牛が食べ終わった後の掃除などを手伝った。牛の出産時にも立ち会い、菅野さんと一緒に「せえの!」で子牛を引っこ抜いた。

酪農家は基本的に休みがないため、ヘルパーを雇って作った休日には、一家4人で飯坂温泉や買い物に出掛けた。言葉の問題で意思の疎通が図れず、夫婦喧嘩をすることもあったが、異国の地での暮らしぶりはそれなりに順風満帆だった。

[2/5ページ]