中国が「クリミア併合」方式で尖閣、沖縄を支配する未来 元陸自最高幹部が警鐘

「死か退去か」

〈中国による台湾侵攻作戦の開始前夜。与那国島の沖合に、数十隻の中国漁船団が現れた。やがて一隻、また一隻とボートが島の砂浜へ達着し、漁民とは思えない黒ずくめの不審な者たちが重そうな荷物を抱えながら上陸。迎えに出ていた学生風の若者たちと、人知れず夜の暗闇へと消えていった。

また、島の近傍に停泊中の南米船籍コンテナ船には、円形のレーダーを島に向けた大型車両が搭載されていたが、島から肉眼では見えず、気に掛ける島民はいなかった。一方、陸自・与那国沿岸監視隊の隊員は夕刻にはこの船の存在に気が付いていた。監視隊の無線通信が雑音で通話できなくなり、原因を探していたところ、コンテナ船上の電磁波戦装置と見られる機材から発信されている強力な電波にたどり着き、対応を検討していた。

翌朝、与那国島、石垣島及び宮古島一帯で活動中の自衛隊、警察、海保、消防の通信が不通となり、住民の携帯電話も「圏外」となった。3島では早朝、爆発音に気付いた関係職員が、海底(通信)ケーブル陸揚げ局を確認したところ、何者かに破壊されていた。

その頃、各所から混乱の報告を受けていた与那国町長室に、警察官の制服を着て流暢な日本語を話す男たちが闖入し町長を拘束。島民全員に外出禁止令を出すよう要求した。すでに島の主要地点でも、県警風の集団が島民らに帰宅を促し統制を始めていた。町長は、駐在所の警察官が殺害されている写真を見せられ、やむを得ず全島防災無線で「自宅退避」を指示した。

与那国沿岸監視隊は前日深夜、警戒員を配置していたものの、寝込みを襲われて官舎地域を包囲された。隊員は、家族を官舎に残して与那国駐屯地内へ連行されていった。隊員家族を人質に取られた隊長は、苦渋の判断の末、当直勤務についていた隊員たちにも武装解除を命じ、全隊員が拘束状態に置かれた。また島に2名しかいない警察官の遺体が駐在所で島民により発見され、島は大パニックに陥りつつあった。

東京や那覇所在の各政府機関は、3島の出先機関と連絡を取ろうとするも通じない。情報を得ようとSNS上を検索すると、そこでは3島の島民を名乗る大量のアカウントが、「破廉恥で汚職に塗れた町長、市長らをリコールして再選挙を要望する」という趣旨の投稿を繰り返していた。同時に、「町長らに対する不満で暴動が発生し、空港や港湾が閉鎖された」との真偽不明の情報も飛び交っていた。

与那国島に現れた武装集団は、中国に同調する者を除き、島民全員に島外への強制退去を指示。抵抗する者は「死か退去か」を迫られた。また、「近々、島が戦場となり大規模なミサイル攻撃を受ける」とのデマがどこからともなく流れ、やむなく島民の多くが漁船や停泊中のフェリーに分乗して沖縄本島へ向かった。

翌日、残ったわずか数十名の島民で住民投票が行われ、「中国への帰属が島民の意思により決定された」と北京発のニュースが流れた。中国の報道官は、島を中国の施政下におくため国際法に基づく手続きを直ちに進めると宣言。「島民の悲願だった与那国島の中国帰属が決まり、琉球諸島の中国への復帰に向けた歴史的な転換点となる」と語った。

日本政府は中国と国連に対して、これは事実上の不法占拠であり、国際法に反する蛮行を断じて認めることはできないと抗議したが、中国は聞き入れなかった。また国連安保理も、すでに台湾侵攻をめぐって中国が拒否権を発動し、機能不全に陥っていた。

その間も、与那国島には中国の貨物船が続々と入港し、軍用車両が次々に陸揚げされていった。海保の巡視船が阻止を試みるも、中国船は「すでに与那国島の帰属は中国に変わった」と一方的に通知し、数的に上回る中国海警局の警備艇に守られて入港を続けた。結果として、与那国島における戦力集中競争に最初の利を得たのは中国であり、防空部隊、電磁波作戦部隊、長距離地対艦ロケット部隊など、守りを固めるために必要な部隊が続々と上陸し、布陣を取り終えていた。

ここに至って、ようやく自衛隊に防衛出動が下令され、日本政府として絶対に譲れない国土奪還作戦が開始されることになる。また、米ホワイトハウス報道官も「日米安全保障条約第5条に基づき、日本防衛に参戦するための政治的手続きに入った」ことを発表した。

ところが、中国メディアは連日、与那国島からの中継報道を頻繁に行う。古くからの島民だという夫婦がカメラに向かって、「やっと中国に復帰できた」と嬉しさを表現し、平和裏の移譲を印象付けていた。しかし、古くからの島民にしては、夫婦の日本語には島特有のなまりが全くなかった。

さらに北京発の報道は「日米の攻撃は住民投票の結果を無視した、国際法に反する行為」「島には平和な暮らしがあり、島を捨てた人々よりも島に住み続ける住民の民意を尊重すべきだ」などと叫ぶ“自称島民”の映像を繰り返し流し、防衛と称して先制攻撃を企てた日本こそが国際法で裁かれるべきだとの主張を続けていた。

やがて日本メディアの中にも、「島の奪還に自衛隊を出せば、中国が東京をミサイル攻撃する恐れ」「米軍の台湾防衛と一体化すれば憲法違反」「武力ではなく話し合いで解決すべし」といった論調が現れ始める――〉

以上がシナリオの顛末である。まさに戦わずして領土を取られ、気が付いた時には負けているというハイブリッド戦の最悪の結末だ。得意とする世論戦、心理戦、法律戦を展開して中国が自国の正当性を喧伝し、既成事実化を図る。これが現実にならないと断言できるだろうか。日本の対応が後手に回れば、中国は台湾をめぐる対米作戦を有利に進めるため、与那国島を足掛かりに石垣島、宮古島にまで侵攻する可能性がある。

むろん自衛隊もこうした最悪のシナリオは想定済みである。悪夢の実現を阻止するために、筆者が陸幕長を拝命していた2014年から、自衛隊は先島諸島を含む南西諸島の防衛力強化を進めている。いわゆる「南西シフト」だ。政府は13年、国防の基本方針を56年ぶりに見直し、「国家安全保障戦略」を定めるとともに、向こう約10年にわたる防衛力整備の指針を示した「防衛計画の大綱」を策定した。この大綱の焦点は対中防衛の強化であり、南西諸島防衛を確実にするため、自衛隊は大改革に全力を挙げることとなった。

陸自としては、1、南西諸島に部隊を配備して戦力の空白を解消し、「隙を作らない」態勢を築く。2、情勢が緊迫した段階で実力ある部隊を南西諸島に戦略集中し、「島に手を出すな」との抑止態勢を完成する。3、万一やむを得ず島嶼の占拠を許した場合は「断固として取り返す」ため、奪回専門部隊(水陸機動団)を創設する。この3本柱を確立し、今現在も改革の途上である。

敵基地攻撃能力を

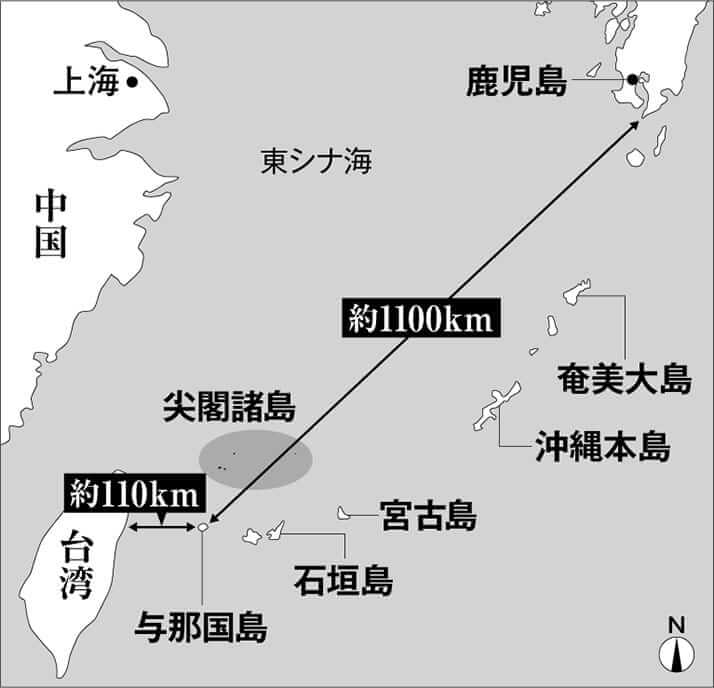

この方針の検討当時、鹿児島から台湾までの約1200キロに及ぶ南西諸島地域に配備されている陸自部隊は、那覇所在の第15旅団(約2500名)のみだった。その後、16年には与那国島に、監視レーダーで24時間365日、周辺の海と空を見張る与那国沿岸監視隊(約150名)が駐屯を開始。また奄美大島には19年に、警備隊、地対空ミサイル部隊及び地対艦ミサイル部隊(計約550名)が、そして宮古島にも19年以降、逐次同様の部隊(計約700名)が駐屯し、抑止態勢を強化した。残る石垣島には、数年後に同様の部隊が駐屯すべく準備中であり、これが完成すれば、奄美~沖縄~先島諸島を「南西の壁」「ミサイルの壁」として、南西諸島における我が国の強い防衛意志がさらに明確になるはずだ。

余談になるが、この改革においては戦車100両、野戦砲100門の削減が「防衛計画の大綱」に定められた。この削減により、ゆくゆくは本州の戦車部隊は全て廃止され、筆者を戦車小隊長から育ててくれた岡山県の戦車部隊もなくなり、最終的に戦車の配置は北海道と九州のみとなる。筆者の自衛官人生の主軸は戦車部隊であり、自己の魂を削られるに等しい改革であるが、それを呑んででも南西諸島防衛強化の断行が必要と決心したのである。

しかし、日本の防衛はそれでも充分とは言えない。中国の脅威は通常戦力やハイブリッド戦に留まらない。シナリオでも触れたように、中国は宇宙においても米国を脅かし、米国及び日本の人工衛星を攻撃できる力を持つに至っている。危機を感じた米国は19年12月、宇宙軍を創設するとともに、今年6月には国防宇宙戦略を策定し、中国との宇宙戦争に備え始めた。

また射程500~5500キロまでの弾道・巡航ミサイルの戦力比は、中国が1800発以上を保有するのに対し、米国は“0発”である。中国は、洋上の米空母や米空軍の根拠地であるグアムを攻撃できる能力を保有している。有事において日本防衛のために駆け付けてくれる米軍打撃力の主体である空母が、いざという時に日本や台湾の近海に近づけない状況にまで米中の戦力バランスが悪化しつつあり、米国は戦略の練り直しを迫られている。

さらなる問題は、新兵器、極超音速滑空体(HGV)の出現である。HGVはマッハ5以上の極超音速で飛翔し、大気圏突入後はレーダーで捉えにくい低高度、変則的な軌道で目標に着弾する。中国も、HGVを搭載する「DF-17」(射程2500~4千キロ)を配備予定と言われている。この新兵器に対する迎撃手段は、現時点ではどの国も保有しておらず、大きな課題となっている。防御がどうしても困難な兵器には、憲法でも保有を許されるとするカウンターパンチ力、すなわち敵基地攻撃能力を持つことにより、相手に撃たせない抑止力を確保することも速やかに検討すべきだろう。

世界にとって今世紀最大の課題は、中国にどう向き合っていくのかという点にある。コロナ禍及び香港統治で見えた情報隠蔽体質、独裁体制は、中国共産党の本質と言えるだろう。自由、民主主義、法の支配という価値観のいずれも共有できず信頼できない国、中国。米軍を追い越すため大軍拡に突き進む軍事大国、中国。一方で、経済的には切りたくても切れない隣国、中国。

しかし、自国の防衛を米国に大きく頼りながら、経済的には中国とうまくやっていくという「政経分離」がいつまで通用するだろうか。サプライチェーンの見直しはもちろん、米国と連携し、中国とは一線を画していく賢明な付き合い方を模索すべき時期である。

[2/2ページ]