「死ねない者」の苦悩と願望:高橋留美子『人魚の森』 独選「大人の必読マンガ」案内(26)

再生医療などの発達でヒトの寿命が将来、150歳程度まで延びる可能性がささやかれる。一方でニュージーランドでは最近、国民投票で安楽死が合法化される方向となった。新型コロナウイルスのパンデミックの影響で、「死」について考える機会が増えた人も多いのではないだろうか。

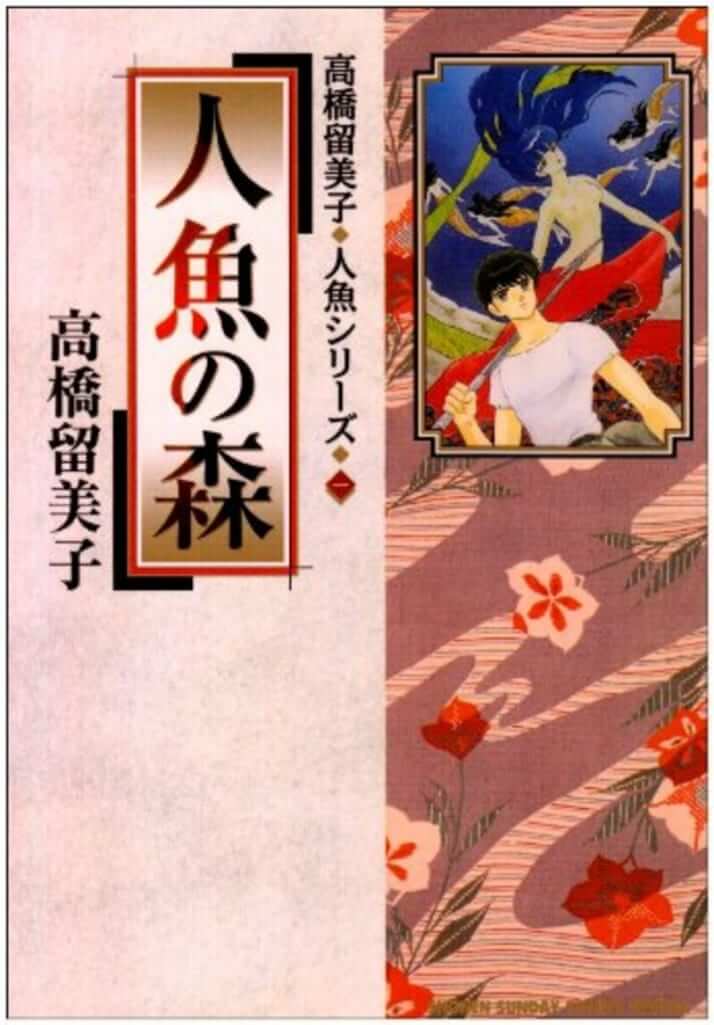

今回はそんな文脈のなかで、高橋留美子の傑作『人魚の森』を取りあげたい。

テーマは不老不死

私ははじめ、この連作短編を『るーみっくわーるどスペシャル』(小学館)の全2巻版で読んだ。手元にある2003年刊の『人魚シリーズ』(同)は『人魚の森』『人魚の傷』『夜叉の瞳』の全3巻で、前バージョンで未収録だった「夜叉の瞳」と「最後の顔」が加わっている。この文章ではシリーズ全体を指して『人魚の森』と書く。

『人魚の森』のテーマは不老不死だ。

現代から500年ほど前、漁師だった主人公湧太は不老不死の妙薬である人魚の肉を口にする。人魚の肉はほとんどの人間には猛毒で、体に合わなければ即死するか凶暴な怪物の「なりそこない」に変身してしまう。一緒に肉を食べた仲間は死に、生き残ってしまった湧太は「寿命を全うして死ぬ方法」を知るはずの人魚を探す旅に出る。

シリーズ初回の「人魚は笑わない」で湧太は同じく不老不死の身となった真魚(まな)と出会う。続く「闘魚の里」は人魚の肉を求める人間の欲望と、湧太が抱く「自分だけが老いず、死ねない孤独」をストレートに取り上げる。ここまではシリーズ全体の導入部と言って良いだろう。

作品の魅力が一段と増すのは、「人魚の森」前後編からだ。

物語は神無木(かんなぎ)家の姉妹・登和と佐和と、この旧家の主治医である椎名を軸に進む。詳細は未読の読者のために伏せるが、導入の2つの短編が準備した世界で、自然の摂理に反する不老不死を持て余す人間たちの狂気と苦悩が鮮やかに描き出される。

どの短編をとっても、巧みな舞台とキャラクターの設定、多彩でテンポの速いストーリー展開など、そのまま映画化できそうなほど構成の完成度が高い。美しく静謐なカットからアクションシーンまで、マンガ表現も一切緩みがない。

この極上の連作を、高橋留美子は『うる星やつら』『らんま1/2』と並行して、20代から30代にかけて紡ぎだしている。創作意欲と作品の幅の広さには、さすが巨匠と唸るしかない。

「男の嫉妬の狂気」

『人魚の森』では不老不死のテーマがパーソナルな問題、ドラマを彩る“if”の要素として作用している。たとえば手塚治虫が『火の鳥』で描いたようなどこか神話的な苦悩とは違い、どこまでも人間臭い主題と位置付けられる。

ミステリーの要素も強い作品群なので、極力ネタバレは避けたいところだが、論を進めるため、1編だけ内容を詳述するのをご容赦願いたい。未読の方は作品を先に読まれることを強くお勧めする。

「約束の明日」は湧太が真魚を連れて地方都市に墓参りに訪れるシーンから始まる。木暮家は戦前に栄えた名家で、今は墓碑だけが残っている。

湧太は60年前、人魚を探す旅の途中、木暮家で人足として働くうち、令嬢の苗と親しくなった。苗は木暮家に伝わる「人魚の灰」と、その霊力で冬にも真っ赤な花が枯れない「赤い谷」の秘密を打ち明ける。

苗は村を出る際には自分も連れて行ってほしいと湧太に迫るが、自分は誰かと一緒に人生を歩めないと思い定めている湧太は、苗を置き去りにする。その数年後、村の近くを通りかかった湧太は、風の便りで苗が亡くなったのを知る。

ところが、墓参の際にかつて木暮家の下働きの少年だった老人・草吉とばったりと出会い、意外な事実を伝えられる。苗が昔の姿のまま、今も生きているというのだ。

苗が住む洋館に向かった2人は、許嫁だった英二郎が60年前に死んだ苗を「人魚の灰」で復活させたこと、容姿は昔のままでも魂の抜けた苗は、発作的に殺人を犯す「悪鬼」になってしまった事実を知る。

真魚は苗の秘密を守ろうとする英二郎と手下に命を狙われる。だが、最後には苗を連れて脱出し、逆に湧太と苗、草吉は英二郎を追い詰める。そこで英二郎は、60年前の苗の失踪の真相を明かす。

思い出の地である「赤い谷」で、つかの間自我を取り戻した苗は、湧太の腕の中で最期を迎える。『人魚の森』の世界観とそこまでの伏線をすべて生かし切った、美しくも哀切なクライマックスだ。直前の土中から苗が復活する壮絶な絵を含め、苗の表情の変遷が胸に迫る。湧太と真魚のエピローグの会話を含め、シリーズ屈指のラストだ。

今回再読して、この一連のシーンのなかで、あるカットに強烈な印象を受けた。苗の心を湧太に奪われた英二郎は嫉妬に狂い、苗を殺害したのち、50年以上もの時を隔てて探し出した「人魚の灰」を使って禁忌を犯した。湧太に問い詰められ、英二郎は灰にまつわる伝承から、蘇った苗が魂を失った抜け殻になるのを知っていたと語る。

「魂がなければ…私の思いどおりになるじゃありませんか。」

そう答える老いた英二郎の表情は、「なりそこない」や本性に返った人魚の醜い形相より、はるかに恐ろしい。高橋留美子は嫉妬をモチーフとして好む作家ではあるが、この「男の嫉妬の狂気」をとらえたすごみは鬼気迫るものがある。

正解などあるはずもない

前述のように、湧太はシリーズを通して「天寿を全うして死ぬ方法」を求め続ける。

それは家族や友人にとどまらず、あらゆる人々が時間のかなたへと消えていく「死ねない者」ならではの苦悩と願望だ。

湧太は、ただ死にたいわけではない。ほとんど不死身の身体であっても、首を落とせば絶命することは分かっているのだ。湧太が求めるのは、そうした「作為的・選択的な死」ではなく、誰かと人生を歩み、一緒に歳をとり、同じように人生の幕を閉じる自然死だ。

湧太は「死があるゆえに意味を持つ生」を求めている。

現時点ではもちろんのこと、かなりの将来を見通しても、人類が「不老不死」の夢を実現するとは思えない。

だが、我々はすでに湧太の苦悩の一部を共有している。

人生100年というフレーズはマーケティング用語のように定着し、理論的には150歳まで寿命が延ばせるとされる世界で、「生き残った者の孤独」は多くの人が直面しうる苦悩だろう。

安楽死の合法化の議論が高まるなか、「作為的な死」を受容するか、それともあくまで自然死を選ぶのか、選択を突き付けられる日が来るかもしれない。

経済・資産運用の世界には「長生きリスク」なる用語がある。想定以上に長生きして、老後の貯えが足りなくなるリスクを指す。聞くたびに、「長寿がリスクとみなされるなんて、そんな社会の方がおかしい」と、不愉快になる言葉だ。

一方で、親の年金が貴重な収入源となっている子の世代が無理な延命治療や親の死の隠蔽を図るといった話を聞けば、「長生きは、幸福なのだろうか」という疑念もわく。

人の生き死にや寿命を巡る問いに、ひとつの正解などあるはずもない。幸福の尺度も人それぞれだ。だからこそ、納得のできる向き合い方で、自分なりの答えを求めることに意味がある。

優れた寓話・物語はその営みを助けてくれる。『人魚の森』はその任に堪える稀有なマンガだ。

最後にシリーズ1作目「人魚は笑わない」から、私のお気に入りのやり取りを引く。

騒動が一段落した後、海を見下ろす草原の上で、湧太は「人生たまにゃ楽しいこともあるもんだぜ。」「長すぎて人生なんて呼べる代物じゃねえけどな。」と語る。

真魚が「つらいこともあるか…」と尋ねる。

湧太は「たまにな。」と引き取った後、こう続ける。

「なんにしたって…」「あきるまで生きてみるってのも、悪くはねえよなあ。」