「犯罪者を甘やかしてはいけない」 元警察官僚が語る“少年犯罪”を厳罰化すべき理由

10月5日放送の「グッとラック!」(TBS系)で扱ったのは、少年法改正に関連して「18歳、19歳の少年の実名報道の是非」だった。従来、20歳未満は「少年」だとして、実名報道をするメディアは限られていた。しかし9月に開かれた法制審議会の部会で出された答申では、殺人や強盗など重い犯罪の場合、18歳、19歳であっても起訴後は実名報道が可能だとしている。この実名化の流れについて、コメンテーターとして出演している橋下徹氏は、「賛成」の立場を表明。最大の理由は「被害者家族の感情」だと述べていた。

一方、番組に出演した別の弁護士は「反対」だとして、以下のような論理を展開した。

(1)名前がネット上などに半永久的に残ることで更生を困難にする

(2)結果として再犯の可能性が高くなる

番組ではあまり深追いしなかったのだが、この2点、少し論理的には苦しいところがあるかもしれない。

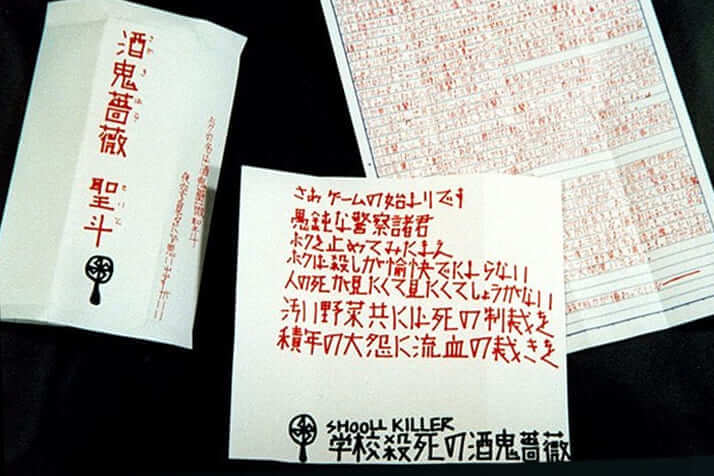

(1)について言えば、成年の犯罪者も同様のハンデを負う。また、名前を変えることも不可能ではない。「酒鬼薔薇聖斗」として知られる「少年A」はそれを実行したと伝えられている。

(2)も立証は難しい。「名前がバレないことで再犯に走りやすくなる」という理屈だって成立するからだ。

実名の是非云々は、つまるところ「犯罪の厳罰化に意味があるか」という昔ながらの議論の一部分である。死刑に関連しても同様の議論は常に存在し、結論は出ていない。日弁連は基本的に厳罰化に反対している。

そしてこの種の議論では、「グッとラック!」もそうであったように、法曹関係者中心となることが多い。特に日弁連は積極的に関与しようとする。

一方で、取り締まる側の見解を聞く機会は意外と少ないかもしれない。

元警察官僚の後藤啓二氏は、著書『日本の治安』の中で、実際に捜査の現場に立っていた経験も踏まえたうえで、従来から「厳罰化すべき」という主張をしている。以下、同書から引用しよう(記述はいずれも書籍刊行時、2009年時点のものです)。

***

厳罰化と取り締り強化

「厳罰化することで少年犯罪は減らない」と常に反対する人々がいる。子どもは元来善である、メディアの悪影響だ、社会の歪みがシワ寄せされている、非行少年には「成長発達権」がある――これらの言い分のどれも耳ざわりがいい。

しかし、少年だからといって犯罪者を甘やかすのは、当人のためにも社会のためにもならない。2000年の少年法改正は、少年審判にも検察官が関与して事実認定の手続きを厳格化し、犯した罪に応じた責任をとらせるという姿勢を明確に示したものだった。

多くの常識ある国民がどうかと思う制度を改めることを、「厳罰化」のひと言でくくるべきではないと思うが、日弁連は、この改正に対しても「少年犯罪は増えていない。厳罰化では少年犯罪は減らない」として即座に反対声明を出した。

そもそも少年審判にも検察官がかかわるという案は、1976年の法制審議会で提案されたものだった。しかし、日弁連が会員や幹事を全員引きあげて議論をボイコットしたため、長らく棚上(たなあ)げされたままだったのである。

20年以上たっても、日弁連の見解はまったく変わっていなかったわけだが、現状維持を主張するだけでなく、現実をしっかりふまえて、問題解決に向けた合理的な判断をすることが求められる。

大人社会の毅然とした姿勢、その具体的な変化が非行少年に伝わることが、残忍な犯罪を抑えて被害者を減らし、非行少年自身の立ち直りをうながすことになる。

もうひとつ、厳罰化うんぬん以前の問題として、警察が非行少年のごく一部しかつかまえられていないという現実がある。私が大阪府警に赴任した当時も、あふれかえる少年犯罪に人手が足りず、強盗のような重大事件を除いて、ひったくりやオートバイ盗、自動販売機荒らしなどにはほとんど手が回らなかった。

しかし、少年部門の警察官を200名増員して非行少年を積極的に逮捕するほか、増員のうち何割かを少年の立ち直り支援に従事させた結果、大阪府下の街頭犯罪は、01年の約20万件から06年には12万件と、じつに4割近く減少したのである。

凶悪犯罪にはしる前の段階で検挙されることで、暴力団や常習的犯罪者にならないですむ少年はかなりの数にのぼる。つかまらないのをいいことに万引きやひったくりをくりかえせば、やがてエスカレートして強盗にも手を出してしまう。痛い目にあわず犯罪癖がそこまで昂(こう)じてしまうと、もはや立ち直るのはむずかしい。

「責任」よりも「更生」

少年法は第1条で、法の目的として「少年の健全な育成」を掲げている。

そのために加害少年への処遇は、処罰より「健全育成」、真摯(しんし)な反省より「更生」が優先され、犯した罪に相応の責任を負わせることにはあまり熱心でない。そこでは被害者の思いは、加害少年への配慮の二の次にされてしまう。

しかし、そもそも少年法は刑事特別法であり、「(加害)少年の健全育成」と同時に、国民の安全を守るという目的も当然に負っている。

戦後、この少年法第1条をタテに、「(加害)少年の健全育成」に抵触する(ように思われる)措置は、すべてとってはならないかのような誤った運用がなされてきた。

少年の処遇や取り扱いにおいては、「少年の健全育成」が第一で、「責任」は二の次にされてきた。凶悪な犯行は脇に置いておいて、やれ、社会が悪いだの、環境が悪いだのと、加害少年の責任をひたすら軽くしようとする弁護士などの主張がとり入れられていた。

その一方で、何の落ち定もない被害者や遺族はメディア・スクラム(集中的な報道)にさらされ、満足な法的サポートも受けられないできた。精神的に痛手を負い、カウンセリングのような専門的治療が必要になることも多い。周囲の目に耐えられずに転居せざるを得ないこともある。これらの費用はすべて自己負担である。

「更生」とは字義にある通り、「反省により根本的に考えをあらためること」である。少年だからといって「何もなかったことにする」ことでは決してない

人間として心の底から「反省」するためには、被害者やその家族の苦しみと直接向きあうことで、人間の痛みを知らなければ更生などありえないのだ。

ノンフィクション作家の奥野修司氏の著書『心にナイフをしのばせて』(文春文庫)の中で、こんな事例が紹介されている。

――1969年、神奈川県内で高校1年の少年が同級生Aに殺害された。Aは少年院に収容されて国費で高等教育を受け、出所後は大学を卒業して弁護士になり、現在は地位と名誉を得て裕福に暮らしている。他方、殺された被害者の母親は苦しい年金生活を強いられ、Aからは謝罪も賠償もない。その母親に対してAは「金がないなら貸してやる。印鑑証明と実印を用意してくれ」と言い放った――。

この一例をもって、すべてがこれと同じなのだと断じるつもりはない。しかし、現在の少年法の運用がもたらす「更生」を象徴している一件のように思われるのだ。

「なぜ、うちの子が殺されなければならなかったのかを聴きたい」

これまで長い間、被害者やその遺族にも、審判期日やその結果、加害少年の氏名や住所さえ知らされてこなかった。加害少年の「更生」のみに配慮した信じられない制度だった。01年からようやくこれらの事項は被害者側へ通知されるようになったが、少年審判の場に出席することは認められていなかった。

97年に神戸で起きた連続児童殺傷事件の被害児童の父親土師(はせ)守さんは、かつて2000年の少年法改正について次のように述べていた。

「改正自体は評価すべきだが不完全だ。足りないのは審判の場に被害者が入れない点。審判内容を被害者に公開しないとは条文に書かれていないのだから、被害者が審判に参加する権利を認めるべきだ。なぜ、うちの子が殺されなければならなかったのかを聴きたい。被害者を除いた審判で更生ができるのか。遺族の苦しんでいる姿を見て初めて真の更生につながると思う」(03年5月22日付中日新聞)

こうした声がようやく届き、08年の少年法改正で少年審判における被害者の傍聴制度が実現した。通常の刑事裁判のように、少年に質問する権利は認められなかったが、一歩前進といえる。

被害者の方の手記を読むと、家庭裁判所の調査官や少年艦別所職員たちの心ない言動があることが分かる。家庭裁判所は加害少年の更生だけを考えればいいという姿勢をあらため、被害者や家族の立場を考えた対応も重要な任務だという意識を持つ必要がある。

また2000年の少年法改正では、殺人など故意に人を死に至らしめた事件について、家庭裁判所は原則として検察官に送致して、刑事裁判において裁かれることになった。しかし、06年までで約4割が刑事裁判では裁かれず、少年審判で、少年院送致などの処分がくだされている。

05年に大阪のマンションで若い姉妹2人が殺害された事件で逮捕された男は、16歳の時に母親を殺害したが刑事裁判にはかけられずに少年院に入り、仮退院の2年後に事件を起こした。しかも、少年院で医師から「社会に出てまた人を殺す可能性はあるか」と尋ねられ、「可能性はありますね」と答えていたという(『大阪美人姉妹殺害事件』栗野仁雄、扶桑社)。

06年、岐阜県のパチンコ空き店舗で中学2年生の女子生徒を殺害した高校1年生の少年に対し、家庭裁判所は刑事裁判にはかけず、少年院送致処分とした。

人を殺していながら刑事裁判にすらかけない家庭裁判所の取組みを改めようとしてなされた法改正に、当の家庭裁判所があまり従おうとはしていないように見受けられる。

原則には原則として従い、刑事裁判で責任を問うようにしなければ、甘い処遇の失敗を反省して法改正した意味が失われてしまう。

親の責任を明確に

警察に入ったばかりの82年、私は神戸市の繁華街にある交番で勤務をしていた。そこには、万引きでつかまった少年少女が毎日のようにつれてこられた。家に連絡すると、ほとんどの母親はすっとんできて、泣きながら子どもを叱り、店員と警察官に何度も頭を下げてつれて帰っていた。

しかし最近は、連絡しても「大したことじゃないから行かない」、「万引きくらいで警察沙汰にするのか」、「商品の並べ方が悪いからだ」と逆ギレする親が増えたという。

少年犯罪の原因のほとんどは、もとをたどれば親の監護のあり方にある。少年の更生についても、親の責任がきわめて大きいことはもちろんである。

少年法は、「家庭裁判所は、……保護者に対し、少年の監護に関する責任を自覚させ、……自ら訓戒、指導その他の適当な措置をとり」(第25条の2)と規定しているが、強制力はなく、自分自身もモラルに欠けている親に責任を自覚させる効果はないに等しい。

イギリスを例にとると、91年に少年司法の改革を目的として「刑事司法法=Criminal Justice Act」が制定されている。この法律は、非行少年の親に対して裁判所は次の裁決を課すことができるとされている。

(1)子どもと共に裁判所へ出席するよう求める

(2)子どもがふたたび非行をすれば最高千ポンド(約17万円)の罰金を支払う責任を負わせる

(3)子どもに適切な世話をし、問題行動をコントロールする義務を負わせる

制定当時の国務大臣はその理由について、こう述べている。

「若年犯罪者の親は、子どもの問題行動に対して対処できるにもかかわらず、“意図的な無視”によってあえて対処しないことを選んでおり、その責任は免れない」

この制度は、98年に制定された犯罪及び秩序違反法の「親や保護者に対する養育命令=parenting orders」に受け継がれ、非行少年の親にカウンセリングやガイダンス・セッションへの参加を命じたり、子どもの問題行動をコントロールするよう求めることができるとされている。

残念ながら、わが国の社会もイギリスの例にならって、非行少年の親に対して強制力のある措置を用意しなくてはならない段階にきているのである。

***

実はそもそも少年犯罪の再犯率は上昇傾向にある。1997年以降、右肩上がりで、現在は30%を超えているのだ。しかも凶悪犯罪者のほうが再犯率は高い。

厳罰化に効果があるかどうか、政治的スタンスとは一線を画した、より精緻な分析が求められるだろう。そこから具体的な対策も生まれるのではないか。