幽霊を信じる“臆病”な人が進化の過程で生き残った?(古市憲寿)

突然だけど、幽霊を信じますか?

僕は、どちらでもいいと思っている。暗闇を歩くときに嫌な感じがしたり、誰もいないはずなのにぞくっとしたり、それを「幽霊」と解釈したい人はすればいい。

速報旧宮家の皇籍復帰で注目の「東久邇家」に話を聞くと… 現当主には高校生と小学生の男子が

速報悠仁さまのご入学で「大学の文化が変わってしまった」 学生からは「ダルすぎ」の声 住民は「監視されている感じ」と不満も

仮に幽霊が存在しても、できることは限られている。世に溢れる体験談が本当だったとしても、彼らは「人間を物陰から見つめる」「ちょっと身体に触る」「扉を開ける」くらいのことしかできない。要は猫や犬と同じくらいの能力だ。

もちろん、勝手に見知らぬ幽霊が家に侵入してきて凝視されたら、いい気分はしない。しかしそんなのは、幽霊だろうが人間だろうが嫌である。

そもそも気味が悪いかどうかの境界線は、人間か幽霊かではなく、親しさではないだろうか。

死んでしまった大好きな友達が幽霊として会いに来てくれることと、会ったこともない生きた変態に押しかけられるのとなら、どう考えても前者がいい。幽霊だから怖いのではなく、見知らぬ者だから怖いのだ。

怪談や都市伝説に登場する幽霊も、ほとんどは異質な他者である。

たとえば昭和時代に流行した口裂け女。設定によれば、夜道を歩いている子どもを襲ったり、おもむろにマスクを外して「私、きれい?」と声を掛けてくるという。そんな変質者は、生きた人間でもお断りである。現代なら、自治体の配信する防犯情報メールで警告される案件だ。

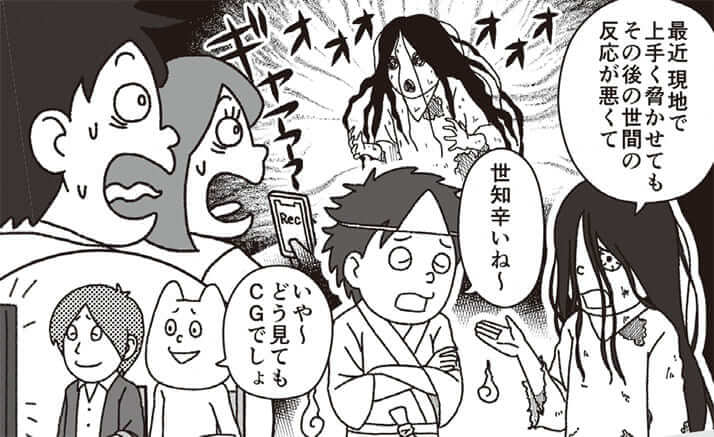

かつては夏休みになると、よくテレビで怪談番組が放送されていた。霊能力者が心霊写真の鑑定などをしていたものだが、このデジタル時代には厳しい企画である。今や誰でも写真を加工できるし、素人の合成はすぐに見破られてしまう。

そもそもスパイ衛星や監視カメラが世界中を凝視する時代に、幽霊の居場所はどんどん減っている。曖昧な体験談で幽霊の存在を訴えようものなら、中室牧子あたりに「エビデンスは?」と問い詰められそうだ。

しかし人々がスピリチュアルな存在を信じなくなったわけではない。NHK放送文化研究所が2018年に実施した調査によれば、「神」を信じる人は30.6%、「仏」は37.8%、「あの世や来世」も10.8%である。宗教や信仰に関して「何も信じていない」という人は31.8%だから、約7割の人は「何か」を信じていることになる。

そもそも人類にとって、幽霊の存在は必要不可欠だったのかも知れない。「幽霊を信じてしまうような臆病な人々が、進化の過程で生き残れた」という説がある。たとえば文明が発達する前、暗闇は脅威だった。実際、動物や賊に襲われる危険も高かっただろう。

だから「夜は幽霊が怖いから出歩かない」といった行動には合理性があったのだ。その臆病者の末裔である現代人に幽霊が見えてもおかしくない。

このエッセイを最後まで読んでしまった人は、3人に勧めないと、今夜あたり何かが起こるかも知れない。と、怪談の定番のオチを一応、記しておく。