「感染症ムラ」解体せねば「日本医療」に明日はない 医療崩壊(38)

政府の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」が議事録を作成していなかったことが話題になっている。

加藤勝信厚生労働大臣は、

「第1回会議で、専門家に自由かつ率直に意見してもらうため、発言者が特定されない形の議事概要を作成する方針を説明し了解された」

と説明しているが、これは国民の常識と乖離する。

どのようなデータにもとづき、どのような議論の末、緊急事態宣言となったか、多くの国民が関心を持っている。もし、匿名でしか発言できない専門家がいたとすれば、委員を降りてもらえばいい。どうして、こんな理屈が罷り通るのだろうか。

議事録問題は、日本の医療行政の宿痾を象徴している。厚労省による国家統制が「ムラ社会」を産み出し、ガバナンスが欠如する。国民そっちのけで、提供者の都合ばかりが優先される。

新型コロナ対策は、世界中が優秀な人材と巨額の資金を投入しているのに、これではついていける筈がない。本稿では、ガバナンスの視点から新型コロナ問題を論じたい。

驚くべき「臨床研究力」の弱さ

まずは、日本の対策が迷走している理由だ。

最大の問題は、臨床研究力が弱いことだ。新型コロナは未知のウイルスだ。その性質を明らかにしなければ、対応の仕方もわからない。

厚労省は「3密」(密閉空間、密集場所、密接場面)を打ち出し、メディアも無批判に報じつづけているが、このスローガンはもはや時代遅れだ。

当初、このウイルスは、インフルエンザや風邪ウイルスのように鼻腔や咽頭で増殖し、咳や痰で周囲に拡散すると考えられていたが、その後の研究で唾液に大量に含まれることが判明した。大声で話し、唾が飛ぶことで周囲に感染させる。

確かに密閉空間、密集場所も危険因子だが、大声での会話とは比べものにならない。満員電車の集団感染は報告されていないが、屋形船、居酒屋、カラオケ、さらに合唱団、相撲、剣道などで集団感染が生じたことも説明がつく。

密閉空間、密集場所と密接場面を区別して議論している人は、果たしてどれくらいいるだろうか。

最近の『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』や『サイエンス』などの医学誌や科学誌には、飛沫やエアロゾルによる感染の論文が多数掲載されている。世界の研究者の関心が、ここに集まっているのがわかる。ところが、日本は「3密」から一歩も進んでいない。

世界は臨床研究の成果を踏まえ、融通無碍に対応している。このような事例は枚挙に暇がない。

たとえば、4月4日、中国「東南大学」の医師たちは7324例の感染者の感染状況を調べたところ、屋外で感染したのはわずかに1例だったと報告した。ほぼすべての感染は屋内で生じていたことになる。

この状況は日本でも確認されていた。

下表は、3月31日時点で厚労省が発表したクラスター一覧だ。

26のクラスターすべてが屋内で発生している。16のクラスターは医療・福祉施設で、残りの10はライブバー、展示会、飲食店、スポーツジムなど利用者がお互いに何らかの会話をするものばかりだ。

世界は連動している。この頃、空気が変わった。

4月29日には米国の大リーグが6月1日からキャンプ再開と報じられたし、5月7日には独のサッカーリーグ「ブンデスリーガ」が16日から無観客で再開すると発表した。屋外での感染リスクが低いと判断したためだろう。5月20日に夏の高校野球の中止を決定した日本とは対照的だ。

なぜ、こんなことになるのだろうか。前述したように、日本の臨床研究力が弱いからだ。

下図は、世界各国の新型コロナに関する論文数を調べたものだ。

首位は中国で1158報、ついで米国1019報、イタリア375報、英国312報、フランス182報と続く。日本は56報で、韓国や台湾にも劣る。国の規模を考えれば、その生産性の低さは目に余る。

異様すぎる論文の少なさ

では、日本国内では、どのような研究機関がリードしているのだろうか。

下表をご覧いただきたい。もっとも論文を発表しているのは「北海道大学」で、ついで「東京大学」、「横浜市立大学」と続く。

特記すべきは、新型コロナ対策の中心と考えられている「国立感染症研究所」(感染研)から、わずか3報しか論文が出ていないことだ。

「医療ガバナンス研究所」を中核とした我々のグループでさえ、6報の英文論文が受理され、数報を投稿中だ。感染研は豊富な資金と多くの人材を備えている。この少なさは異様だ。

感染研が研究をしていないわけではない。ホームページには、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報ページ」があり、

「ダイヤモンドプリンセス号環境調査に関する報告(要旨)」

「<速報>長崎市に停泊中のクルーズ船内で発生した新型コロナウイルス感染症の集団発生事例:中間報告」

「新型コロナウイルスSARS-CoV-2のゲノム分子疫学調査」

などの成果を公開している。

最後の研究は、「国内のコロナ、武漢ではなく欧州から伝播? 感染研調べ」(『朝日新聞』4月28日)のように広く報じられたため、ご記憶の方も多いだろう。

ところが、このような研究の多くが論文として学術誌で発表されていない。これは由々しき事態だ。科学の基本は反証可能性だが、論文として発表しなければ、誰も反論できないからだ。

世界の科学界は反証の機会を担保することに最大限の注意を払っている。『ネイチャー』や『ランセット』などの総合科学誌、臨床医学誌は、「レター」や「コレスポンデンス」などの欄を設け、掲載された論文に対する意見や反論を募集している。なかには「公開質問状」のような形で意見を表明する専門家もいる。

5月22日に『ランセット』に掲載された米「ブリガム・アンド・ウィメンズ病院」の医師たちの研究が、その典型である。この研究では、新型コロナの治療として、マラリア治療薬のヒドロキシクロロキンとクロロキンの効果を調べ、効果がないばかりか死亡が増えたと報告した。

しかしながら、米「ハーバード大学」や英「インペリアル・カレッジ・ロンドン」の研究者たちが、データを提供した国と病院に関する情報がないことなど、研究の方法の問題を指摘する公開質問状を投稿した。

医学論文では、1点でも問題があれば、研究全体の信頼性が問われる。すべてが信頼出来なくなる。

『ランセット』編集部も、迅速に対応し、改訂すると発表した。最終的に6月4日、著者らが論文を取り下げたが、これこそが科学の世界だ。

このような対応ができるのは、研究成果を論文という形で公表し、その中で方法を明記しているためだ。第三者がチェック出来る。感染研がホームページで発表する「中間報告」や「要旨」ではこうはならない。

「科研費」めぐる不透明な関係

なぜ、こんなことになるのだろうか。

感染研の研究者のレベルが低いからではない。医療業界誌記者は、

「情報を開示することで、自らの政策を批判されるのを恐れるから」

と理由を説明する。情報を開示しなければ、批判も受けないということだろうか。

確かに、クルーズ船対応、院内感染多発、PCR検査不足など、多くの施策は国内外の批判を浴び続けた。

では、なぜ感染研が論文を書くと、厚労省が批判されるのだろうか。

それは、日本の感染症対策を仕切るのは、「厚労省健康局結核感染症課」、感染研、保健所・地域衛生研究所だからだ。

実は、海外から新型コロナやエボラウイルスのような病原体が入ってきたとき、このような施設が中心となって対応することは感染症法で規定されている。

一方、民間医療機関や民間検査会社などの関与は感染症法では規定されていない。PCR検査を独占的に実施したのは、このためだ。

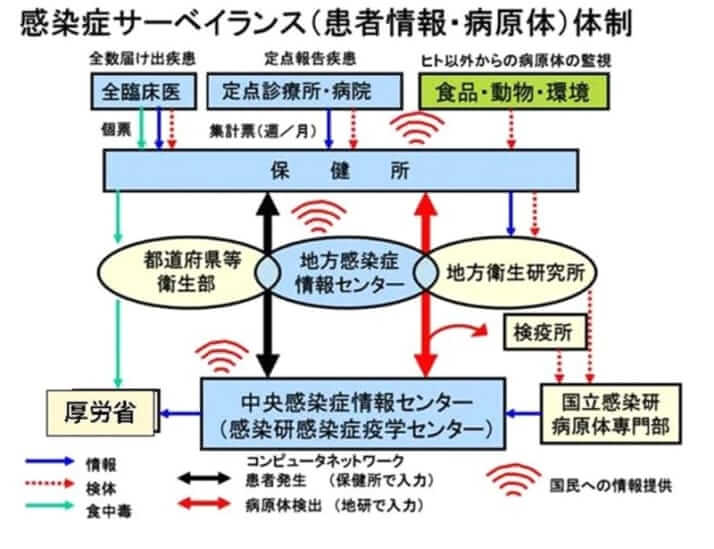

冒頭に掲げた図は、感染研が作成した感染症対策のシェーマ(概略)だ。

保健所が「全臨床医」「定点診療所・病院」の情報を吸い上げ、地方感染症情報センターを介して、「感染研感染症疫学センター」や厚労省と共有しているのがわかる。

独占が腐敗を産むのは世の習いだ。独占体制には社会の監視が欠かせない。

ところが、「感染症ムラ」の構造については、余程の専門家でない限り、理解していない。

私がこのことを知ったのは、2009年に新型インフルエンザ対策で舛添要一厚労相(当時)のお手伝いをしたからだ。当時と状況は全く変わっていない。

その頃、私は「東京大学医科学研究所」(東大医科研)に所属していた。この組織は、北里柴三郎が設立した「伝染病研究所」に由来する日本の感染症対策の中核で、戦後、感染研と東大医科研に分離する。れっきとした「感染症ムラ」の一員だ。その雰囲気を知ることが出来た。

「ムラ社会」の中核を占めるのは、前述の通り感染研と厚労省健康局結核感染症課だ。感染研は厚労省の施設等機関で、独立行政法人(独法)ではない。所管するのは大臣官房厚生科学課で、健康局結核感染症課の指揮下で感染症対策を行っている。

両者の関係は不透明だ。その象徴が、厚労科学研究費だ。

この課は、

「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」

を所管する。2019年度の研究事業の総額は3億4320万円で、31人の研究者に配分している。うち13人は感染研の研究者で、彼らが受け取った総額は1億4025万円(41%)だ。

「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業」は、厚労省が主宰する公的研究で、演題の採択は公募形式だ。ところが、実態は「身内で山分けしている」(元医系技官)ことになる。

「お裾分け」に与るのは現役だけではない。感染研OBも名を連ねる。

たとえば、大石和徳「富山県衛生研究所」所長や岡部信彦「川崎市健康安全研究所」所長で、2019年度にはそれぞれ1150万円、3130万円を受け取っている。

いずれも医学界の重鎮だ。岡部氏は「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」の委員も務め、感染研時代には前出の感染症疫学センター長を務めた。

実は、彼らが所属する富山県衛生研究所、川崎市健康安全研究所は、「地方衛生研究所」(地衛研)だ。地衛研とは、地方自治体が運営する検査機関だ。前出の元医系技官は、

「保健所は医系技官、地衛研は感染研の天下り先」

と言う。

繰り返すが、地衛研の設立者は都道府県や政令指定市などの自治体だ。誰もが自治体の長の指示に従うと思うだろう。

ところが、そのトップは「感染症ムラ」が仕切る。指揮命令系統がはっきりせず、責任の所在も不明だ。各地からPCR検査増の要望が出て、安倍晋三首相から民間検査会社の活用の指示が出ても一向に進まなかったのは、「感染症ムラ」が検査を増やすことを望まなかったからだ。

3月22日に放映された『NHKスペシャル:“パンデミック”との闘い~感染拡大は封じ込められるか~』に出演した押谷仁「東北大学」教授は、

「すべての感染者を見つけなければいけないというウイルスではないんですね。クラスターさえ見つけていれば、ある程度の制御ができる」

「PCRの検査を抑えているということが、日本がこういう状態で踏みとどまっている」

と述べている。押谷氏は専門家会議のメンバーで、いまだにこの発言を撤回していない。

「ムラ社会」の一員

感染症ムラの独占構造は、これだけではない。

下図は、2月13日、官邸の「新型コロナウイルス感染症対策本部」の第8回会合に提出された研究開発費の分配案だ。

総額19億8000万円の予算は、感染研に直接9億8000万円、および「日本医療研究開発機構」(AMED)を介して東大医科研と併せて4億6000万円、さらに厚労省から1500万円が渡ることになる。総額14億5500万円だ。

感染研以外には、東大医科研に1億5000万円(単独で)、「国立国際医療研究センター」に3億5000万円が措置されている。東大医科研からは専門家会議に2名の委員が選出されているし、国立国際医療研究センターは厚労省が所管する国立研究開発法人で、OBが専門家会議のメンバーだ。

東大医科研の前身は伝染病研究所であることは既に述べた。国立国際医療研究センターは旧「東京第一陸軍病院」だ。共に戦前から「感染症ムラ」を形成する。

新型コロナ対策を調べていくと、この手のムラ社会が次々に出てくる。

厚労省の「クラスター対策班」も「ムラ社会」で構成される。その構成を下図に示す。

中核が感染研と東北大学、さらに西浦博教授が所属する北海道大学だ。彼らと厚労省の関係については、本欄の前回拙稿でご紹介した(2020年5月14日『「医系技官」が狂わせた日本の「新型コロナ」対策(上)』、『(下)』)。

前述したように、新型コロナ関連の論文が多いのは北海道大学、東京大学などであるのは、このような「ムラ社会」の一員であることと無縁ではない。

なぜ、ムラ社会にいると有利なのか。

それは資金だけでなく、情報も独占できるからだ。研究者にとって、どれだけ情報独占が有り難いかは言うまでもないだろう。

クラスター対策班の一員である堀口逸子「東京理科大学」教授は、4月24日の自身のツイッターで、

「計算式だせだせ、て、みなさんいうけど、査読中で、通ったら出します。て答えていたよ、西浦先生。掲載されたら出せます、て、当たり前すぎる回答でした。科学だから」

と述べている。堀口教授と厚労省の関係についても、前回拙稿でご紹介した通りだ(2020年5月14日『「医系技官」が狂わせた日本の「新型コロナ」対策(下)』)。

西浦教授がプログラムコードとデータを「GitHub」で公開したのは、ようやく5月12日になってからだ。新型コロナ対策において、西浦氏の論文業績と情報開示の何れを優先すべきか議論の余地はない。

「公開義務なし」という不可解な理由

一方、「感染症ムラ」は部外者には冷たい。

渋谷健司「キングス・カレッジ・ロンドン」教授は、

「超過死亡の調査をしようとして、日本の閉鎖的体質を痛感しました」

と言う。

超過死亡(一定期間の死亡数が過去の平均水準をどれだけ上回っているかの指標)は、人口動態統計さえあれば誰でも推定できる。日本で超過死亡を推定している感染研は、独自の方法でやっており、そのことを英文論文として発表していない。

渋谷教授は、超過死亡の推定に用いているデータの提供を感染研に求めたが、

「超過死亡の推定に用いている死亡数の実数は公表していない。データの詳細を知りたい場合には、データ利用申請が必要になり、その場合には手続きに数カ月かかる」

と担当者から言われた。その後、感染研は対応を変えたようで、「出す義務はない」と返事してきた。超過死亡のデータは、統計法に基づく調査ではないので公開義務はないというのが理由らしい。

超過死亡については、様々な憶測が広まっている。元『朝日新聞』記者である佐藤章氏は、『「超過死亡グラフ改竄」疑惑に、国立感染研は誠実に答えよ!』(2020年5月27日『論座』)という文章を発表している。

この疑惑を晴らすには、感染研が論文として解析結果を発表する、あるいはデータを公表し、第三者の解析に委ねるのが一番だ。ところが、そのような動きはない。

感染研は独法化せよ

新型コロナの研究で、感染研の閉鎖的な体質は枚挙に暇がない。もう1例、ご紹介しよう。ゲノム分析結果だ。

新型コロナは突然変異を繰り返し、その性質を変えていく。世界中の研究者が新型コロナのゲノム配列を解読し、その情報を共有している。そのデータベースが「GISAID」だ。

2006年の「トリインフルエンザ」の流行をきっかけに議論が始まり、2008年5月の「世界保健機関」(WHO)の総会で設立が決まった。

新型コロナに関する情報も整備しており、6月5日現在、約3万9000のゲノム配列が登録され、情報工学者が中心となって、分析が進んでいる。日本から登録されているのはわずかに131で、このうち感染研が96だ。このうち71は検疫所で採取されたもので、直近は2月16日に取得したサンプルを5月29日に登録している。

感染研は前出のように、「新型コロナウイルスSARS-CoV-2のゲノム分子疫学調査」を実施し、3月以降に欧州から流入したウイルスが国内で流行したと主張している。それなら、保健所や、「永寿総合病院」や「中野江古田病院」などの院内感染を起こした病院のウイルスなどのゲノムデータを登録すればいい。世界中の研究者が様々な角度から分析が可能だ。しかし、やらない。

どうすればいいのだろうか。

私は、「感染症ムラ」のあり方を見直すしかないと考えている。

「感染症ムラ」はピラミッド型の組織ではなく、「マフィア型」のネットワークだ。医系技官・感染研は厚労省、保健所・地域衛生研究所は自治体に属し、さらに、研究費の分配を通じて、特定の研究者と繋がる。意思決定や責任体制は外部からはわからない。だからこそ、このようなことが罷り通ってきた。

そして、メディアは彼らの主張を垂れ流してきた。

前出の押谷教授は、『感染症対策「森を見る」思考を』(『外交』2020年5/6月号)でも、

〈このウイルスの特徴をつかんでからは、感染者数は一定レベルに抑えられると確信していました〉

〈データを見れば、欧米諸国と日本でどちらが有効な対応なのかは明らかです〉

などと未だに自画自賛するが、欧米と比べ、日本の感染者や死亡者が少なかったのは、アジアで流行したウイルスが欧米とは遺伝子型が異なり、毒性が低かった可能性が高い(下図参照)。

その証左に、東アジアでは、日本は感染者も死亡者も多い。病院や介護施設で院内感染が多発したからだ。感染力が強い欧米では問題となったが、アジアでは日本だけだ。自画自賛している場合ではない。

いまこそ、第1波の経験に基づき、問題点を改善しなければならない。

感染症法の改定は喫緊の課題だ。PCR検査を保健所・地衛研が独占すべき合理的な理由はない。医療機関や医師、さらに民間検査会社によるPCR検査などを明確化し、公費あるいは財政支援すべきだ。

本稿では詳述しなかったが、感染者に対する勧告と即時強制による入院に加え、施設への隔離や自宅での待機を明確化し、さらに保健所を介さず入院や隔離した場合にも、公費による支援を導入すべきだ。

また、感染研や保健所・地衛研は感染データの収集をIT化して一元管理し、データ公表を義務付けるべきだ。「クラスター対策班」のような厚労省や感染研が選ぶ一部の研究者だけが独占的に解析する必要はない。国内外を問わず、希望する研究者すべてに提供すべきである。

さらに、感染研は独法化を検討すべきだ。

「日本版CDC(疾病予防管理センター)の設立を求める」という声があるが、今のまま感染研の権限を強化しても、国民のためにはならないだろう。独法化することで、理事長は公募となり、財務や活動については開示義務が生じる。意志決定が透明化され、責任が生じる。

何度でも言う。「感染症ムラ」をゼロベースで見直す時期である。