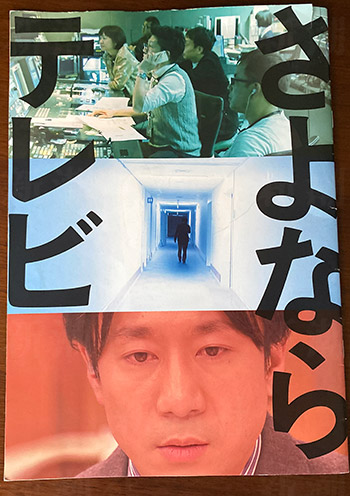

コロナで「緊急事態」だからこそ見たいドキュメンタリー「さよならテレビ」

「撮るなって言っているだろう!」

緊急事態宣言が発令された今、コロナウイルスの関連情報を入手しようと、テレビに回帰する人は増えているのではないだろうか。そんな時だからこそ見て欲しいドキュメンタリー映画がある。名古屋市に本社を置く東海テレビが制作した『さよならテレビ』だ。

速報「娘はフェイク情報を信じて拒食症で死んだ」「同級生が違法薬物にハマり行方不明に」 豪「SNS禁止法」の深刻過ぎる背景

速報「ウンチでも食ってろ!と写真を添付し…」 兵庫県知事選、斎藤元彦氏の対抗馬らが受けた暴言、いやがらせの数々

テレビ局の取材というと、いかついカメラを担いで時にズケズケと取材対象に迫っていくイメージが強い。あるいは、“テレビに出させてやっている”という横柄さを感じたことがある人も、少なくないだろう。

本作はカメラのレンズを180度回転させ、自分たち、つまりテレビ局の現状についてフォーカスする。冒頭、土方宏史(ひじかた・こうじ※正しくは「土」に点が入る)監督が自社の報道フロアで皆の前に立ち「“テレビの今”を撮りたい」とおおまかな説明をして撮影を始める。しかし、テレビマンたちはカメラを向けられると「気になって仕事にならないんだけど!」、「撮るなって言っているだろう!」と大反発。いつも一般人に対して同じことをしているくせに、逆の立場になると弱いんだなあと、つい笑ってしまう。

もっとも、こうした社内の軋轢を見せつけられると、一体どれほどの困難を乗り越えてこの映像を撮り、同僚や上層部の許諾を得てこうして公開に漕ぎ着けたのだろうかと、開始早々から胸アツであった。

これでもおそらく、やむを得ずカットしたシーンや、ギリギリアウトでボツにした場面などもあっただろうと想像するが、それでも、こんな“問題作”を世に出すことを最終的にOKした東海テレビの懐の深さはハンパじゃない。自身の組織の自画像を、カッコ悪い部分も含めて批評精神をもって描き、人々の前にさらけ出すというのは、決して容易ではなかったはずだ。劇場パンフレットにあった言葉を借りるなら、まさしく“弱さを見せる強さ”である。

印象的なシーンはいくつもあるけれど、やはり49歳の契約記者・澤村さんがいい味を出している。この人はいい年して、と言うかいい年だからなのかもしれないけれど、青臭い理想論(メディアは権力の監視者であり云々)を熱く語っていて、いかにも世渡りがヘタそうであり、ゆえに、社内でのポジションや給料も決して高くない。でも、青臭い理想論を語らなくなったら報道機関というのは本当にオシマイだと思うし、こういう人にもっと出世して欲しいなあ、と感情移入してしまう。カッコ悪いようでいて、かっこいい。そんな魅力的な人物だ。

20代の新人記者・渡辺くんも非常に重要な役割を担っていた。本作には3人の主要人物(すべて男性)が登場するのだが、強いて主役をあげろと言われたら、彼だろう。スクリーンで姿を見た瞬間に「あっ、こいつは仕事できないタイプだぞ」というのが伝わってきて、「もうちょっとマシな人材いないのかよ!」とテレビ業界の人材難が浮き彫りに。業務委託で入社した彼は、プライベートではアイドルオタクだという。服装、立ち居振る舞い、しゃべり方、表情。どれをとっても頼りなげで、見ているとこっちまで不安になってくる。

渡辺くんは絵画の展示会か何かの取材に行き、芸術家の名前の振り仮名を「つぐはる(嗣治)」とすべき点を「ふぐはる」とルビを振って原稿を執筆。あろうことか、そのまま電波に乗って放送されてしまう。「ふぐはるって、どういうことだ!」などと上司から問い詰められてしまうのだが、よりにもよって、ふぐはる。もはや喜劇的である。

[1/3ページ]