【国立競技場】建築家の隈研吾さんは「壁にガムテープ」のボロ家育ちだった

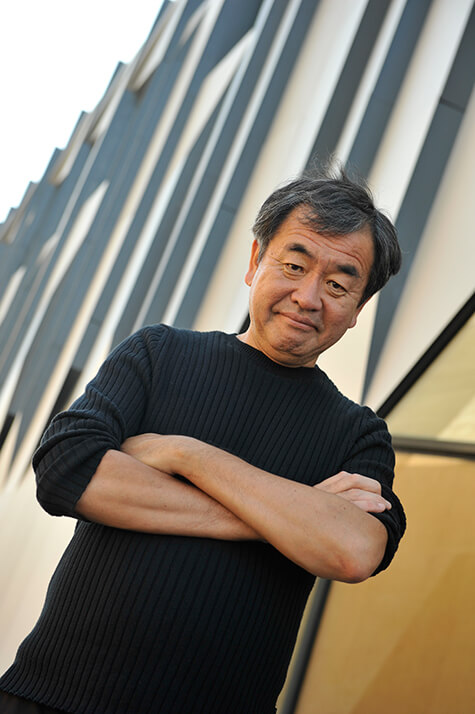

東京オリンピックのために新しくなった国立競技場や、山手線久々の新駅となる高輪ゲートウェイ駅の設計、デザインを手がけた人物として近年、名前を聞く機会が増えたのが、建築家の隈研吾さん(65)だ。

隈さんは1954年、横浜市生まれ。小学校は田園調布にあった――と聞けば、「セレブの家に生まれたのか」と思うのが普通だろう。豪邸で育ったから、建築に興味を持ったんだろうか、とも。

しかし、ご本人によると生家は「小さくてボロい家」だったという。半生をつづった新著『ひとの住処(すみか) 1964-2020』の記述を見る限り、どうやらそれは謙遜でも何でもなさそうだ。そして、その「ボロい家」で育ったことが建築家を志すきっかけにもつながっているのだ。同書をもとに世界的建築家の育った環境を見てみよう(以下、引用はすべて『ひとの住処』より)。

隈さんの父親は結婚が遅く、45歳のときに長男として隈さんは生まれる。前回の東京オリンピックが開催された1964年の時点で、父親はすでに55歳になっていたという。

もともとは三菱系のかたい会社につとめていたが、その頃は関連会社に出されていて、

「自分は年寄りで、いつ首を切られてもおかしくない。がまんして質素倹約しろ」

というのが口癖だった。明治生まれのお父さんの口ぶりは威圧的で、家族が反論したり、言い返したりできる雰囲気はまったくなかったそうだ。

「父がその話をするたびに、そもそも古くて暗かった家の中が、さらに暗く、ズシリと重くなった。

家は暗いだけではなく、小さかった」

そもそも、その家は人が定住するためのものではなかった。人付き合いの苦手な母方の祖父が、週末の息抜きとして畑仕事をするために、大倉山(横浜市)の農家から借りた畑の中に小さな木造の小屋を建てたのが1942年のこと。戦後、ご両親がその小屋を新居として使っていたのだ。

「週末の畑いじりのための小屋のようなものだから、いたって簡素な家だった。和風といえば和風だが、いわゆる数寄屋造りのような洒落たものとは程遠かった。どの部屋も畳敷きで、土壁だったが、程度の悪い土壁はどんどん割れていき、畳の上に落ちた土のせいで、床はザラザラとしていた。土壁のヒビを父はガムテープで補修していたので、絆創膏をはったような惨めな感じだった。質素倹約がモットーの父は、これ見よがしに、壁じゅうを絆創膏で補修した。サッシは当時普及しはじめていたピカピカのアルミサッシではなく、木製の引き違い戸なので、隙間風が吹き込んできて、冬はひどく寒い家だった」

東京が一番変化した時代

時は日本の高度経済成長期の真っただ中。日本人の住まいもどんどん近代化していた。友人たちの家を訪れた隈さんは、「ピカピカのビニールクロス、ピカピカでツルツルのフローリング、明るすぎる蛍光灯、ピタッとしまるアルミサッシ、大きなテレビや冷蔵庫」に圧倒された。学校のあった田園調布は当時も高級住宅地であった。

そんなこともあって、子供の頃から隈さんは友だちの家を観察することに、特別の関心を抱くようになる。

「当時(1950年代~60年代)は、東京が一番変化した時代であった。木造の小さな家が密集する『小さな東京』が、コンクリートのビルとマンションの『大きな東京』へと、ものすごいスピードで転換していく様子を、僕はすぐ脇で眺め、じっくりと観察し、目に焼きつけた。

その転換のスピードは、それぞれの街、それぞれの駅によって様々で、ひどくバラツキがあった。駅がひとつ違うと、時に10年、時に50年くらいタイムスリップしたように感じた。友達の家に遊びに行くのは、不思議なワープの旅であった。それは、様々な家に出会う旅であったし、様々な人生、様々な街、様々な都市計画、様々な経済に出会える旅でもあった」

丹下健三に憧れた少年

隈さんの家のまわりは、友人たちと比べて一番の田舎だった。家の近所には里山があり、洞窟もあった。そこで子供たちは遊んでいた。ゲジゲジも、ムカデも、青大将(ヘビ)も、沢ガニ、ザリガニもいた。

そんな里山のまわりが一気に騒がしくなったのは、1964年前後。そう、東京オリンピックが決まってからだ。

そして、隈少年にとって決定的な瞬間が訪れる。

父親がオリンピックの水泳競技が行われた、国立代々木競技場に連れて行ってくれたのだ。

「父親は時々、新しくできた話題の建築に、家族を連れて行ってくれた。遊園地に連れて行ってもらった記憶はほとんどない。遊園地はお金がかかるし、子供の遊びに付き合いたいとは思わないタイプの父であった」

今でも十分斬新な外観の国立代々木競技場は、隈さんに衝撃を与える。設計思想がどうとかそういう難しいことはわからないが、とにかく「スゴイ」と圧倒され、打ちのめされたという。

「誰がこれを作ったの」

息子の問いに、父は丹下健三という建築家が作った、と教えてくれた。

「その建築家というものになってみたい。こんなとんでもない物を作ることのできた丹下先生と同じように、いつの日か建築によって人々を感動させたいと、僕はその日に心を決めたのである」

この決心を維持し続けた隈さんが、紆余曲折の末、56年ぶりの東京オリンピックのメイン会場を手掛けることになったのである。