誰もが落ちうる奈落の底とその先の救い:吾妻ひでお『失踪日記』 独選「大人の必読マンガ」案内()

吾妻ひでお氏が10月、69歳で亡くなった。

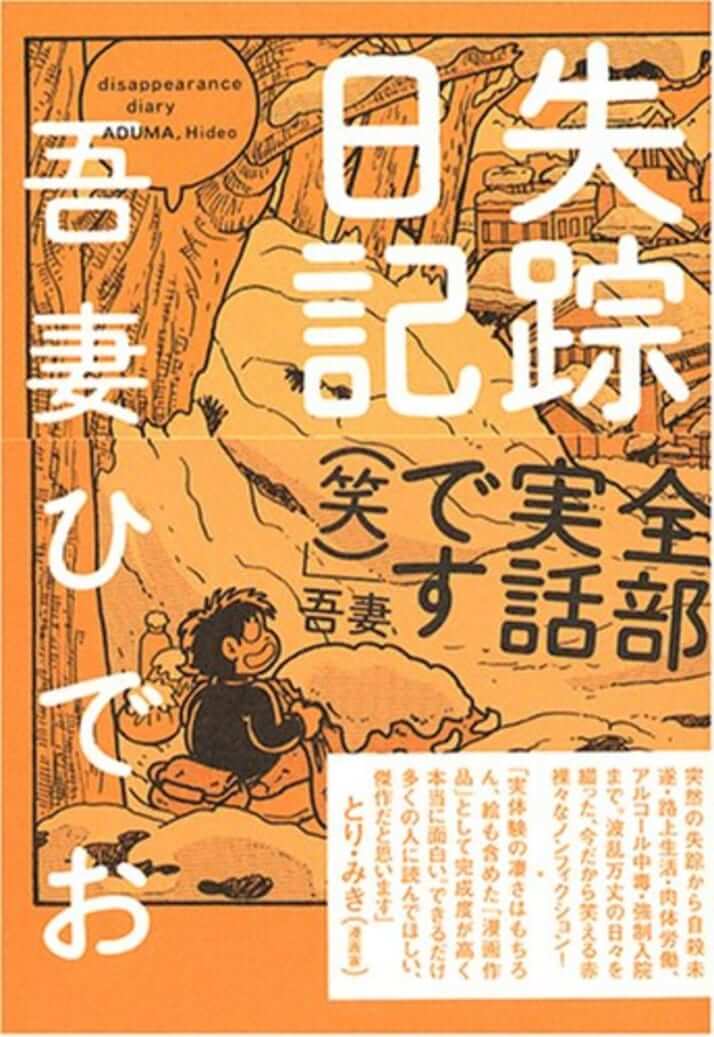

今回は追悼の念をこめて本コラムで「いつかは」と考えていた『失踪日記』(イースト・プレス)とその続編『失踪日記2 アル中病棟』(同)を取り上げたい。

帯で「全部実話です(笑)」とうたう『失踪日記』は3部構成で、第1部と第2部が吾妻氏自身の失踪時の体験記、第3部は自らのアルコール依存症の発症と治療のプロセスがテーマだ。2005年2月の発刊と同時に大きな話題を呼び、 主要な賞を総なめしたので、手に取った方も多いだろう。

『失踪日記』の第3部は入院中のシーンで終わっており、その後の日々も含めて詳細に書きこまれた続編『アル中病棟』は8年後の2013年に300ページを超える書き下ろしの大作としてリリースされた。

卓越した客観視の力

最初に指摘しておきたいのは、2作とも極めて完成度が高く、マンガの面白さを存分に楽しめることだ。

何よりルポマンガの生命線である体験談の数々が抜群に面白い。

凍死しかねないようなホームレス生活やアルコール依存症の専門病院の内部など、「知らない世界」を豊かなディテールで疑似体験する感覚は花輪和一の『刑務所の中』(青林工藝舎、講談社漫画文庫)を彷彿とさせる。陰惨になりかねないテーマを明るいギャグタッチに消化している点も共通項だ。

エンターテイメント性を支えているのは、作者のすべてを客観視する卓越した能力の高さだろう。自身を含め、登場人物を等身大で描く距離感が絶妙で、随所に入る軽いギャグから悪い冗談のような現実まで、軽妙な筆運びで飽きさせない。

メリハリがきいたコマ割りと作画も独特の読み味につながっている。

『失踪日記』は1ページを4段、『アル中病棟』は3段に均等に割る古典的なコマ割りを採る。小さなコマ割りの中にキャラの全身をチマチマと描きこむ表現手法は、読者に一コマ一コマを丹念に追わせるリズムを生む。そのリズムが、破調のように差し込まれる大ゴマの一枚絵のインパクトを高めている。特に『アル中病棟』の最後に配された3連続のページ全体を使った大ゴマは、余韻と陰影をもった極上のラストシーンとなっている。

脇役たちのキャラの立ち具合も大きな魅力だろう。両作品とも登場するのは実在の人物をモデルにした人たちだが、「事実は小説より奇なり」を地で行くような強烈なキャラがそろっている。奇妙な人々の言動を過度にカリカチュアライズすることなく、それでいて見事に「マンガのキャラ」の枠内に収めている。読み進めるうちに、実際に対面したら逃げ出したくなるであろう変人・奇人たちに、不思議と愛着が湧いてくる。

興味深いのは、この愛嬌あふれる造形力が、男性キャラの描写でうまく作用していることだ。吾妻ひでおは、いわゆる「ロリ系」の絵柄で多大な影響力を及ぼした作家だが、看護師などの「かわいいキャラ」はどこか記号的で、正直、女性キャラは「謎の修道女」など一部を例外にあまり印象に残らない。

危うい「ストロング系」文化

今回、このコラムを書くにあたって『失踪日記』と『アル中病棟』を再読し、この傑作を生んだのが、鬱病とアルコール依存症という命取りになりかねない病からの生還者であるという事実に、改めて驚いた。

そして、これほど透徹とした目をもち、ユーモアと知性をもった創作物を生みだせるほどの人ですら、一歩踏み誤れば奈落の底に落ちかねない人間の危うさに、何とも言えない心細さを覚えた。『失踪日記』『アル中病棟』に登場するアルコール依存症患者たちも、作中で何度も吾妻ひでおが「なぜこんな人が?」とつぶやくほど、ごく普通の人々なのだ。

話が少々飛躍するが、2018年春に英国赴任から戻った私が驚いたのは、コンビニの棚のある変化だった。たった2年の間に、酒類コーナーには「-196℃ストロングゼロ」に代表されるチューハイ類が、ビールや発泡酒と同程度のスペースを占有する新しい主役に躍り出ていた。飲みやすさと安さ、10%近い高めの度数を兼ねそなえた新定番は、お酒を味わうというより、「手っ取り早く酔っぱらう」ため、つまりアルコール摂取そのものを目的とする顧客層に訴求した商品と私の目には映った。

コンビニには以前から、紙パック入りの安酒や大型ペットボトルの焼酎など「このあたりに手を出すようになったら『アル中』かその予備軍」という類の商品が並んではいた。だが、それらには、「向こう側」との境界線のような独特の風格があり、レジに持っていくのは憚られるものだった。だが、今の高度数のチューハイや同系列のお酒のパッケージは、ジュースのようにライトで、ファッショナブルでさえある。

もともと日本人は、アルコールを分解する酵素が少なく、さほど酒に強くない。近年の各種データを見ると、習慣的に飲酒する人は若者を中心に減っているようだが、一方で「飲む人」のアルコール摂取は増え、特に高齢者や女性の間で治療を受けていない「隠れアル中」を含む依存症患者が増加しているという調査もある。

アルコールは、歴史的な経緯で合法ではあるが、度が過ぎれば本人と周囲に大きな害を及ぼすハードドラックだ。格差拡大や高齢者の孤独など社会の閉塞感により、入手が容易なアルコールの依存症が増加する素地はできている。

私は、現状は「ドラッグ汚染の少ない国」という日本の美点が揺らぎかねないと危惧している。

こうした社会問題という視点から見ると、広く読まれた『失踪日記』以上に、続編『アル中病棟』は貴重な作品だ。

アルコール依存症についての臨床的な基礎知識や、身体依存まで進んでしまった患者が抱え込むハードモードの人生、禁酒用の薬剤や患者の相互扶助組織のサポートを受けても大半がスリップ(再飲酒)してしまうアルコールの誘惑などが、「地獄をくぐってきた者」ならではの迫真性をもって語られる。

『アル中病棟』には巻末対談のあと、「生れ出づる渇き」と題して断酒後1年で湧き上がった飲酒欲求との格闘をテーマにした短編がさりげなく置かれている。300ページ超の闘病記に対してわずか2ページで描かれたエピソードは、切れ味鋭く、依存症患者に対して薬物が放つ強烈な「引力」を活写している。

このところ芸能人のドラッグ関連のニュースが相次いでいるが、一度味を知ってしまえば、失うものの大きい彼らでさえ誘惑に負けるほど、ドラッグの「引力」は強い。アルコールを含むドラッグとの付き合いは、「危うきに近寄らず」が大原則であり、ひとたび穴に落ちてしまえば、治療は一生続く戦いになる。

マンガに救われた作家

これまで見過ごしていたのだが、久しぶりに手に取って、『アル中病棟』の帯の裏表紙側にはこんな文句があることに気付いた。

「酒無しでこの辛い現実に、どうやって耐えていくんだ?」

吾妻ひでおの場合、鬱病もアルコール依存症も、元をたどれば、漫画家という特殊な仕事に起因する過労や創作のプレッシャー、人気の浮き沈みなどが影響していたのだろう。

では、漫画家という道を選んでいなければ、アルコール依存症という奈落の底に落ちることは避けられたのだろうか。

それは誰にも分からない。

確かなのは、漫画は吾妻ひでおにとって、救いでもあったことだ。

『アル中病棟』巻末の友人とり・みきとの対談の中で、吾妻ひでおは、自分のマンガの中に自身を登場させることが「すごく救いになってるんだね」と語っている。

「デビューする前から、ずっとあのキャラクター(筆者注:自身を模したキャラ「アーさん」を指す)を描いてた。もうひとつの現実を描いているような……。こういうマンガのような世界に行きたい。現実は辛いけど、マンガによって救われてる。誰だって、何らかのしんどさは抱えてると思うんだけど」

「だから一概にアルコール依存症を責められないだろうっていうのが、どうしてもあるんですよね。自分の中に」(『アル中病棟』巻末対談より)

冒頭に書いた通り、『失踪日記』と『アル中病棟』は娯楽作品として完成度の高いマンガだ。初読の際には、「知られざる世界」を覗き見する気持ちで、人生のどうしようもない悲哀を描く乾いたユーモアを味わってほしい。

そして、すこし時間をおいて、ぜひ再読してみてほしい。2度目は、マンガの世界に救いを見出した作家の物語として。