18年ぶり新作長編『十二国記』の楽しみ方【前編・これから読む人のための徹底ガイド】

十二国のルール

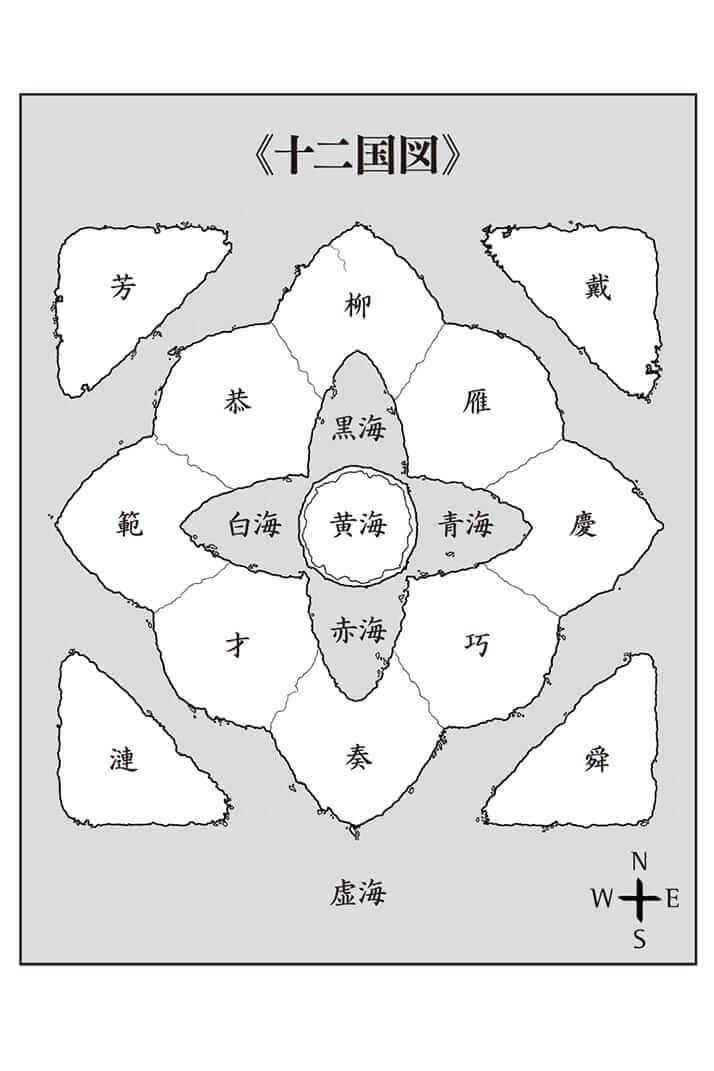

物語の舞台は、十二国図に示されているとおり、十二の国が蓮の花のように整然と(明らかに人工的に)配置された異世界。文明レベルや社会慣習は春秋・戦国時代ごろの中国っぽいが、現実とはまったく違う法則に支配されている。

ざっくり言えば、ここは創造神(天帝)が実在する世界で、科学(物理法則)を超えた“天の理”が社会を規定する。十二の国はそれぞれ王に統べられ、その王は、1国に1体しかいない麒麟(きりん)と呼ばれる霊獣(人の姿をとることもできる)が天命によって選ぶ。王は麒麟と誓約を交わしたのちに登極(即位)して神籍に入り、不老不死となる。王はその国の国名と同じ読みの国氏(国家固有の姓)を使うので、たとえば現在の雁(えん)国なら延王、慶(けい)国なら景王と呼ばれる。麒麟も同様だが、牡(おす)は麒、牝(めす)は麟なので、慶国にいる牡の麒麟は景麒、奏(そう)国にいる牝の麒麟は宗麟となる。

麒麟は宰輔(さいほ)(国のナンバー2)として王を輔佐するが、王が為政者として道をはずれ、天命を失うと、麒麟は“失道の病”に侵されて絶命し、それに続いて王もやがて死ぬ。麒麟は1国に1体ずつなので、ある国の麒麟が死ねば、黄海(こうかい)の中心にある五山のひとつ蓬山(ほうざん)の捨身木(しゃしんぼく)に卵果(らんか)が生り、新たな麒麟が生まれる。王になろうとする者たちは麒麟が住まう蓬山に登り(昇山)、麒麟を通じて天意を諮(はか)る。麒麟はみずからの主となる王を王気によって見定め、その前に跪いて誓約を交わす。王の地位は麒麟が保証し、麒麟の選択は天が導くので、王の権力は絶対。民主主義もクソもないが、「絶対的権力は絶対的に腐敗する」というテーゼに対しては、天命が監視装置となっている。だからといって完璧な統治がなされるかというとそうではなく、長く安定した治世を維持する王は少ない。実際、十二国の多くでは、政権中枢や行政の腐敗、貧困、内乱などによって民が苦しみにあえいでいる。天命ははたして正しいのか? 世界を律する法則そのものに異を唱えて立ち上がる人物も現れ、熱い闘争をくり広げる。

この世界で木に生るのは麒麟だけではなく、人間を含めたほぼすべての生きものが卵果として里木(りぼく)・野木(やぼく)に実る(植物は種からも育つが、新種は野木に生る)。つまり、女性が妊娠・出産しないというのが、現実社会とのいちばん大きな違い。ただし、子どもをつくるには、同国の男女が結婚し、里木に願って帯を結ぶ必要がある(そのため、他国人との間に子どもはつくれない)。

これ以外にも、十二国には天帝が定めたとされるさまざまなルール(天綱)があり、中でも侵略の意図をもって他国に出兵することは厳重に禁じられている。これに反すると“覿面(てきめん)の罪”となり、王も麒麟も数日のうちに命を落とす。

……というふうに、独自の世界を持つことが、《十二国記》と他の異世界ファンタジー群とを分ける最大の特徴。しかも、ただ適当にルールをつくったわけではなく、そこから導かれる社会や制度や環境を論理的につきつめ、細部まで綿密に構築している。そこだけ見るとおそろしく人工的な、ありえない世界なのに、物語を読み進むにつれてその世界がぐんぐん解像度を増し、においや手ざわりまで感じられてくる。野球規則に通暁していなくても試合が楽しめるのと同様、ここに記したような設定を意識しなくても物語は十二分に楽しめるし、登場人物たちの議論やドラマを通して少しずつ十二国の異質さが浮かび上がってくる仕組み。

この奇妙な異世界は、しかし、わたしたちがいる世界とつながっている。《ナルニア国物語》では衣裳箪笥の奥にナルニアへの通路があり、『オズの魔法使い』では竜巻がドロシーを異世界へと導くが、《十二国記》では、“蝕”と呼ばれる現象(時空の地震みたいなものだが、王や麒麟なら人為的に起こすこともできる)によって、十二国が蓬莱(ほうらい)(日本)または崑崙(こんろん)(中国)と接続される。このため、十二国には、日本と中国の出身者が少数ながら暮らしていて、前者を海客(かいきゃく)、後者を山客(さんきゃく)と呼ぶ。また、本来は十二国に生まれるはずだった人間が、卵果の段階で蓬莱か崑崙に流され、現地の女性の胎内に宿ることがある。彼ら“胎果(たいか)”のうち4人が、《十二国記》の物語の中心人物。高里要(泰麒)、中嶋陽子(景王)、小松尚隆(延王)、六太(延麒)――いずれも日本で育った記憶を持ちながら、王または麒麟という特殊な立場ゆえに十二国に連れ戻され、慣れない世界でベストを尽くすことになる。

(2)へつづく

[2/2ページ]