007が黒人女性に! 政治的正しさはどこへ向かうのか

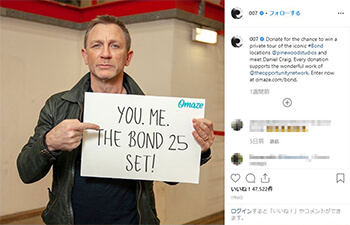

あの007を黒人の女優が演じることになった――英紙デイリー・メールが伝えたニュースは世界中に衝撃を走らせた。ついに「男女平等」「人種間の平等」がここまで来たのか、とそそっかしい人は思ったに違いない。しかし実際には、ジェームズ・ボンド役は前作同様、ダニエル・クレイグが演じ、女優が演じるのはあくまでも「007」というコード番号のスパイだという。

うがった見方をすれば、これは欧米における「ポリティカル・コレクトネス(PC=政治的正しさ)」を追求する風潮を逆手に取った宣伝戦略だとも言える。そもそも007の世界では、「男は強くあれ」という感覚が前提。常に「ボンドガール」たちはマッチョなボンドに惹かれ、彼の言うことに従い、時には命まで投げ出す。こうした世界観が問題視され、ボンドについてはセクシスト(性差別主義者)だ、といった批判がなされたこともあるほどだ。

しょせんは架空の人物、他愛もないフィクションの話じゃないか、では話は済まされない。PC先進国のアメリカでは、PCの観点でさまざまな言葉や表現が問題視されることが日常化している。それによって翻弄される人も少なくないようだ。

ハーバード・ロースクールに留学経験を持ち、ニューヨーク州弁護士の資格も持つ山口真由氏は、著書『リベラルという病』の中で、自身が経験したPCの現状を綴っている。以下、同書から抜粋して引用してみよう。

***

速報「俳優を辞めて自分の中に穴ができて、それを埋める作業を…」 成宮寛貴が明かす“空白期間” 水谷豊に送った手紙の内容とは【インタビュー】

私がハーバード・ロースクールに在籍していた2016年には、学校のエンブレムが問題になった。1936年制定のこのエンブレムには、三つの束に結わえられた穀物が描かれているが、元になったのはロイヤル家の家紋だ。そして、このロイヤル家は奴隷を所有してプランテーションで農業を営んでいた。これについて黒人教授や黒人学生が、エンブレムは奴隷制を象徴するものだと抗議し、学校側も改定を認めたのだ。

1992年の大統領選挙に立候補して旋風を巻き起こした大富豪、ロス・ペローは、黒人の聴衆を前にして「あなた達は」と呼びかけながらスピーチした。この「あなた達」という表現が、黒人を「他人」としてみているとして、PCの観点から批判された。ここまでくると、もはや客観的な基準というより、聴衆の主観のように思え、どうすればいいのか分からなくなってくる。間違いないことは、アメリカで政治家をすることがいかに大変かという事実だ。

言葉の選び方に鋭敏でなくてはならないということを、違う例で説明していこう。

歴史、英語で「ヒストリー」を「ヒズストーリー(彼の物語)」だと批判し、「ハーストーリー(彼女の物語)」として、女性の視点から再構成しようとした運動も、広くとらえればPCの一端だろう。「男女平等」とか「男女共同参画」なんて言っている日本は、早晩、「女男平等」「女男共同参画」に改変せよと迫られるに違いない。

法律家のライティングについて記した教科書には、大真面目にこう書かれていた。

「性別不特定の名詞を『彼』で受け続けると、性差別主義者のそしりを受ける。その反動で、すべて『彼女』で受けるのが少し前に流行したが、逆にこちらも性差別と言われるようになった。注意深く『彼』『彼女』を半々に使い分けるように」

文章に「警官」「検察官」「被疑者」「依頼者」などが登場するとき、「検察官はこういう役割を負う。そして検察官は……、さらに検察官は……」と繰り返すとくどいので、通常は代名詞で受ける。それを「彼」で受け続けるな、「彼女」も繰り返すな、検察官を彼で受けたら警官は彼女で受けなさい、という「半々」の留意である。

これを正しく行う事務処理に長けた実務家だけが世に残り、それができなければ、差別主義者の汚名を着せられるかもしれない。

性別に関する話をもうひとつ。2016年にハーバードのあるミュージアムは創立150周年を迎えた。そのイベントに招かれた慶応大の教授から面白い話を聞いた。そのときに、ハーバードの女性学長は、当時の学長からの手紙を開いたという。150年前であっても、さすが当代きっての知識人だった初代学長の手紙は、今の時代に読んでも全く古びない内容だったと女性学長は称賛する。「ただ一点を除いてね」と彼女は言ったという。

「冒頭には『ディア サー』と書かれていたわ。女性の学長が誕生するなんて、150年前は想像できなかったのね」

「サー」は男性を表す敬称だから、男性学長しか想定していない表現だ。現代なら、性差別主義者と言われてしまうだろう。ならば、女性に対する敬称「マダム」を加えて、「ディア サー オア マダム」とでもすればいいのだろうか。

ところが、この男性敬称の次に女性敬称が来る並び順自体について、近年ではPCの観点から異論がある。女性を先にするのも逆差別になる。「サー」と「マダム」を足して一単語にしてみようという試みもあったらしい。それでも、「サー」のsか「マダム」のmか、いずれを先にするかでまた差別ととられかねない。散々悩んだ挙句、「関係者各位」のような無機質な表現を用いざるを得ないのだろうか。

150年前からの手紙は、大らかだった時代から、PCの嵐が吹き荒れる時代への変化の象徴となった。わずか150年の間に、手紙の書き出しだけで、人はこれほど面倒な考慮を経なければいけなくなってしまったのだから。

表現への規制はさらに広範囲に及ぶ。「夫」や「妻」という表現は、日本では違和感がない。ところが、アメリカでは、同性婚を想定していない差別主義者という批判を浴びうる。「黒人」「白人」という言葉は差別を含むので、論文などでは「アフリカン・アメリカン」と「コケイジアン」を使うべきとされている。だが、アフリカにルーツを持たずカリブ海から渡ってきたグループは、「アフリカン・アメリカン」には入らないとの指摘もあり、また新しい言葉が模索される。政治家ならずとも、物書きには受難の時代である。

***

そのうち、性別も人種、年齢も不明な主人公が無難、なんて時代が来るのだろうか。