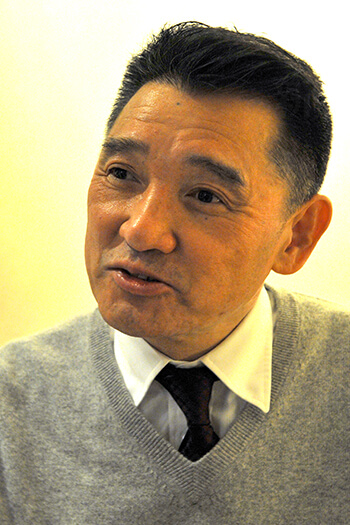

追悼・萩原健一さん「前略おふくろ様」にまつわる強烈なエピソード

早すぎる死が惜しまれるショーケンこと萩原健一さんには、いくつもの顔があった。同世代の人にとっては、アイドル、ロック歌手としてのイメージが強烈だったかもしれないが、多くの人にとっては俳優としてのイメージが強いだろう。

「太陽にほえろ!」「傷だらけの天使」「前略おふくろ様」等々、初期だけでも数多くの代表作がある。

中でも、俳優としての幅を広げたことで知られる作品が「前略おふくろ様」(日本テレビ系)だろう。この連続ドラマで萩原さんは、長髪をバッサリと切り、それまでのイメージとは異なる板前役を演じた。

この脚本を書いたのが、巨匠、倉本聰氏である。作品を作るにあたって、萩原さんとはテレビ局抜きで話し合いをしていたのだという。当時の秘話を倉本氏の新著『ドラマへの遺言』(碓井広義氏との共著)から、引用してみよう(以下は同書より抜粋)。

***

速報「俳優を辞めて自分の中に穴ができて、それを埋める作業を…」 成宮寛貴が明かす“空白期間” 水谷豊に送った手紙の内容とは【インタビュー】

「(『前略おふくろ様』は)日テレからじゃなくて、ショーケンからの依頼なんです。

当時、テレビ局が直接、脚本家をつかまえようってことはそうはない。ないっていう言い方も変だけど、“おまえ、使ってやる”になる。ところが、タレントに“お願いします”とオファーしに行くと、今度はタレントが、この作家が書いてくれるならって、局側に条件を出す。そういうことが多かったです」

日本テレビが萩原にオファーしたところ、「やってもいいけど倉本聰に書いて欲しい」という流れだったというのだ。

「実は日テレから話が来る前にショーケンが会いに来て、なにか2人でできないかって話してたんですよ。ショーケンはそれまで『傷だらけの天使』(74~75年、日本テレビ系)とか、いわゆるアウトローが多かった。

アウトローって上に立つ人がいないんですよ。自分が一番強い。僕はそれって良くないなと思ったんですね。高倉健さんの映画は必ず上に人がいることで成立している。頭が上がらない親分がいて、その人のために命を張るっていうのが東映の図式なんです。

たとえば鶴田浩二さんとか、嵐寛寿郎さんとかね。だから健さんが光る。つまり尊敬できる人間を持ってる人間が光るんです。尊敬される人間は別に光らない。自分がお山の大将になっていても限度があるから。ある時期から(石原)裕ちゃんはそういう状態にあったんです。

で、ショーケンに今あなたのやってることはみんなお山の大将で良くないと。もしも板前の話をやるんだったら、あなたが頭の上がらないやつをいっぱいつけようじゃないかって話しました。

おかげでショーケンは光ったんですね。髪型もロン毛をバッサリと切って角刈りにしてもらって。それと山形という地方出身の無口な人間っていうのもテレビであんまり書かれてなかったし」

無口な主人公のドラマなど、普通は困る。

「それでナレーションで補うことにした。実は日活ではナレーションは禁じられてたんです。江守清樹郎[人気俳優や名監督を育てた日活の重役]っていう人が、ナレーションと回想を安直だとして許さなかったんですよ。あれは卑怯だと。

日活の規則でしたね。だから僕もそれまで使わなかったんですが、山田太一さんの『それぞれの秋』(73年、TBS系)に小倉一郎のナレーションがあって、“うん、この使い方いいな”って思った」

「前略おふくろ様」は、萩原健一演じる山形出身の無口な板前、片島三郎(サブ)の心の中の声で語られるナレーションが大きな特徴だった。そのナレーションには、倉本ならではのメッセージが込められていた。

「どんな無口な人間でも、インナーボイスっていうのはあるはずなんです。“おいしいですね”って口に出すけど、心の声は“おいしくないよ、これ”っていう。そのギャップをナレーションにしたわけです。

その時、文体として思いついたのが、僕がニッポン放送時代にやった山下清の『裸放浪記』でした。山下清の“なんとかなんだな、やっぱり”みたいなとつとつとした語りをベースにすることにしたんです」

サブの語りも、「それは女のやさしさで」とか、「オレはほんとに困るわけで」とか全部を言い切らず、見る側に想像させる余韻を残す。

「でも、初めの頃はショーケンに伝わらないっていうか、うまくできなくて。僕、必ずナレーション録りに行って口立てで教えてました。

ナレーション録りに来る脚本家なんて普通はいないんですが、とても大事だったんです」

そうやって「前略」の神髄ともいえる、あの独特のナレーションが生まれたのだ。

「だから『北の国から』は『前略』の亜流です」

倉本は韜晦(とうかい)するが、“亜流”ではなく“進化形”であろう。

[1/2ページ]