「患者視点」なき「医師の働き方改革」に異議あり!

医師の残業をどこまで認めるか、議論が盛り上がっている。

厚生労働省は2月20日に開催された「医師の働き方改革に関する検討会」で、地域医療を支える特定の医療機関の医師と、集中的に技能向上が必要な研修医など若手医師の残業時間上限について、年間1860時間とする案を提示した。

勤務時間を9時から17時までとすれば、毎日22時まで残業して週に1度当直をこなし、翌日も通常通り勤務すると、この程度の残業時間となる。実質的に無制限だ。

1860時間の算定根拠

厚労省の意図は容易に想像がつく。今回、厚労省が1860時間の算定根拠としたのは、2016年に井元清哉・東京大学医科学研究所教授らに依頼して実施した医師の勤務実態調査だ。この調査で、約1割の医師の年間残業時間が1900時間を超えていた。

同検討会ではこれまで、一般医師の残業時間の上限を年960時間とする一方で、地域医療を担う医師や研修医に限っては、年1900~2000時間とする案を議論していた。

しかし、長時間すぎるとの批判が出たため、先の調査における1900時間超の残業から自主的な「研鑽」に当たる時間を差し引いた1860時間に、上限を引き下げたのである。いずれにせよ厚労省の本音は、「現状を追認するための数字合わせ」(厚労省関係者)だろう。

メディアは、厚労省が提案した残業時間の上限が、過労死の目安とされる「繁忙期で月に100時間未満、年960時間」を大きく上回ることを問題視している。

筆者は、一連の議論およびメディアの報道を見て、暗澹たる気持ちになった。それは、この議論の主眼が「医師の働き方」にあるとはいえ、患者視点が皆無だからだ。世界の議論から20年以上遅れている。

医師の勤務時間を規制する意義は本来、医師を過労死から守ることだけではなく、患者が安全に医療を受けられるようにすることにある。この問題を解決すべく、世界では20年以上前から議論を積み重ねてきた。

リビー・ジオン事件

きっかけは1984年に米ニューヨークの病院で起こった誤投薬事件だ。少し長くなるが、ご紹介しよう。

この事件では、リビー・ジオンという18歳(当時)の女子大生が亡くなった。彼女はフェネルジンという抗うつ薬を服用していたが、発熱、震え、脱水のため、両親に連れられて救急外来を受診した。

担当した研修医はウイルス感染と考え、複数の治療薬を処方したが、興奮状態で暴れたため、メペリジンの投薬も指示した。メペリジンは合成オピオイド鎮痛薬で鎮静効果もある。当初、治療は奏功したが、彼女は翌朝早くに突然、心停止となり亡くなった。

論点となったのは、彼女がフェネルジンや不法な薬物(主にコカイン)を使用していたことを、担当した研修医に告げなかった点と、研修医が薬物の相互作用を知っていたか否かという点だ。メペリジンはフェネルジンと相互作用があるため、併用してはならない。

彼女の父親であるシドニー・ジオン氏は元検察官で、有名なコラムニストだった。彼は病院に対して民事訴訟を起こし、大陪審に刑事事件として起訴するように働きかけた。

1986年、大陪審は議論の末、不起訴としたものの、薬の「レファレンス(照会)システム」(現在は薬剤師が夜間、休日問わず病棟ごとに交代制で常駐し、薬の量や併用などに関する医師からの質問に答える体制となっている)、「コ・メディカル」(医師、看護師以外の医療従事者)の人数、研修医の勤務時間などについて、病院体制に問題があると報告した。彼女の担当医は、すでに18時間以上働きっぱなしだった。

ちなみに、1995年に行われた民事訴訟では、コカインによる死亡という主張も、誤投薬による死亡という主張も受け入れられず、彼女が医師にコカインや処方薬(フェネルジン)の摂取を告げなかったことと、医師がメペリジンを処方したことについて、「Shared Blame」(共同責任)となった。解剖の結果は急性肺炎で、検死局は気管支肺炎が死因と報告している。

研修医の勤務時間を制限

話を医療安全に戻そう。彼女の死亡から5年後の1989年、ニューヨーク州は患者の安全のために研修医の勤務時間を制限することを決めた。2億ドルの予算を投入し、研修医の代わりに採血、点滴ルート確保、患者搬送などを行うコ・メディカルを増員し、医師の勤務時間を減らすことを病院に求めた。

ちなみに2001年以降、何度か民主党が同旨の法案(the Patient and Physician Safety and Protection Act)を連邦議会に提出しているが、成立はしていない。代わりに2003年、「米国卒後医学教育認定評議会」(ACGME)が、研修医の労働時間を週80時間とするよう研修機関に求める方針を定めている。

ニューヨーク州の取り組みは、あまり守られていないことが長い間、議論されてきた。

医師の勤務時間削減には、「コ・メディカル増員のため経費が増える」、「夜間を通して同じ研修医が同じ患者を診られなくなる」といった反対意見が多かったからだ。

それでも、「患者を危険にさらしている(ニューヨーク市政監察官)」「市民の命でルーレットゲームをしている(『New York Daily News』)」といった声のほうが強く、睡眠不足の医師に診療される患者の恐怖物語が相次いで報道された。

そして1999年、当直明けの医師が運転中に交通事故で亡くなる事件が起きるに至り、ついに患者の安全のために医師の勤務時間短縮を求めることが、社会的なコンセンサスとなった。

「初期酩酊状態」で診療

このような議論に米国以外の専門家も参加し、多くの論文を発表したことで、議論は国際的に広がった。その代表例が、1997年に豪アデレード大学の医師らが英科学誌『ネイチャー』に発表した「疲労、飲酒とパフォーマンスの低下」という論文だ。

この論文では、40人の被験者を28時間眠らない群と、30分ごとに10~15gのアルコールを摂取し、血中濃度が0.10%になるまで続ける群に無作為に割り付けた。そして、30分ごとに認知能力を評価するテストを行った。

結果は興味深いものだった。28時間眠らない群の被験者は、起きている時間が13時間を超えるあたりから認知能力が低下し始め、17時間を超えると、アルコール摂取群の「ほろ酔い状態(血中アルコール濃度0.05%~0.10%)」、24時間を超えると、「初期酩酊状態(血中アルコール濃度0.11~0.15%)」と同レベルになった。初期酩酊状態は、ビールを大瓶で2〜3本飲んだときとほぼ同じだ。

日本の道路交通法で規定されている「酒気帯び」の呼気中アルコール濃度は0.15 mg/Lで、血中濃度は0.03%程度だ。「初期酩酊状態」は「酒酔い」と判断され、5年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。人身事故を起こせば、危険運転致死傷罪が問われる。

ところが、日本では年間1860時間までの残業が認められようとしている。このような残業をこなす医師は、冒頭で述べた通り、週1回の当直明けも通常業務をこなすことが想定される(厚労省の案では、連続勤務時間の上限は28時間)。その場合、「初期酩酊状態」で診療していることになるのだ。

医師の本分は「判断」で、単純作業の繰り返しではない。集中力が問われる頭脳労働だ。長時間勤務による疲労は集中力を低下させ、ミスを起こしやすくなる。リビー・ジオン事件で問われたのは、まさにこの点だった。

弊害は医療ミスに限らない。医師が頭脳労働である以上、長時間勤務が常態化すれば「生産性」は下がる。つまり、医療ミスとまでは言えないが、ベストではない診断や治療が増える。これは患者にとって不幸と言わざるを得ない。

研修医の労働時間は、米国では先述の通り最大で週80時間以内とするガイドラインが定められている。わが国で厚労省が認めようとしているように、研修医が年間1860時間残業すると、週の「平均」の労働時間は75時間となる。しかし、すでに実態としてはそれ以上となっている。上限を超えても罰則がなければ、米国で基準とされている「最大」で週80時間でさえ超える残業が常態化することにつながりかねない。ちなみに欧州は労働時間の平均で議論しているが、上限は「週平均が48時間以内」とされている。これは年間の残業時間に直すと416時間である。わが国の状況が如何に異様かご理解いただけるだろう。

「医師が雑用をしている」

どうすればいいのだろう。勤務医が過剰勤務になるのは、医師の絶対数が足りないからだ。抜本的な解決には医学部定員を増やし、医師の養成数を増やすしかない。ただ、それには時間がかかる。

他にもやれることはないのか。筆者は医師の業務独占の緩和が有効だと思う。以前から、日本の病院は「医師が雑用をしている」と言われてきた。厚労省までもが、「病院に勤務する若年・中堅層の医師を中心に極めて厳しい勤務環境に置かれているが、その要因の一つとして、医師でなくても対応可能な業務までも医師が行っている現状がある」と通知を出している(2007年12月28日「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」)。

厚労省に当事者意識のかけらを感じないのは毎度のことだが、この問題については、まだまだ国民的な議論も足りていないと感じる。結局、つけを払わされるのは国民なのだ。

日本の病院で、医師でなくてもできる業務を医師が行っているのは、医師をサポートするコ・メディカルの人数が極端に少ないからだ。100床あたりの病院従事者数は、日本では135人だが(2017年「医療施設調査・病院報告」)、1990年代から米国、イギリスでは500人以上、ドイツ、イタリアでは200人以上だ。

病院従事者の人数が多ければ多いほど患者の安全性が高まることは、世界の常識だ。例えば、2007年に米国の「医療研究・品質調査機構(AHRQ)」が発表した報告によれば、入院患者1人あたりの看護師が1人増えるごとに、患者の病院死亡率は集中治療室で9%、内科病棟で6%下がり、外科病棟で16%下がった。

政府による医療費削減政策によって、わが国の病院は必要な数の職員を雇用することができず、慢性的に人手不足の状態にある。過剰な残業に依存せざるを得ない構造的な問題があり、それが医療安全を損ねている可能性が高い。

医師・看護師不足の地域差

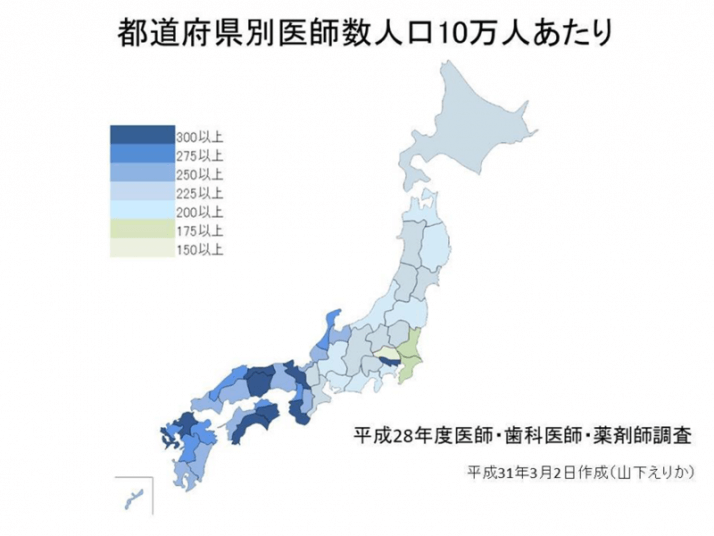

ただ、ここで考慮すべきは、医師や看護師の不足には地域差が著しいことだ。だからこそ、医師の少ない地域の勤務医は残業時間が長くなる傾向にあり、特例的に年1860時間の残業を研修医とともに認めようという議論が起きているわけだが、筆者には別の提案がある。

医師(冒頭の図1)も看護師(図2)も基本的には「西高東低」の形で偏在しているものの、両者が置かれた状況は若干異なる。最大の違いは、医師が東京に多く東北に少ない一方、看護師が東京で極度に不足し、東北地方に比較的多いことである。

厚労省の「衛生行政報告例」によれば、2016年の人口10万人あたりの就業看護師数は、青森989人、岩手1056人、宮城821人、秋田1081人、山形1017人、福島858人で、宮城と福島を除き全国平均(906人)を上回る。東京769人、神奈川687人、埼玉637人、千葉674人とは比べものにならない。

図3に都道府県別の看護師数と医師数の比を示す。東北、北陸、九州では医師と比較して看護師が多く、首都圏、近畿、東海では看護師が不足していることがわかる。

首都圏、近畿、東海で看護師不足を補うため、若手医師がさまざまな業務を担っているのは、ある意味で当然の対応なのだ。

それなら、東北で医師の業務の一部を看護師が行えるようにすれば、医師不足を緩和し、医療安全を向上させることができる可能性が高いのではないか。わが国の医師不足はもっぱら東北の問題だが、東北に看護師が多いのなら、その有効活用を考えるべきではないか。

ナース・プラクティショナーの資格

具体的には、医師の業務独占を緩和し、「ナース・プラクティショナー」のような資格を認めればいいと、筆者は考えている。

ナース・プラクティショナーとは、米国の上級看護師資格で、一定のレベルの診断や治療を行うことが許されている。医師と看護師の中間職と考えて頂ければいい。

米国でナース・プラクティショナーが発達したのは、医師と比較して看護師が多かったからだろう。米国では、看護師が医師の4倍いる。看護師の有効活用を考えたのは、自然の帰結である。

私は、東北地方を特区としてナース・プラクティショナーの解禁を求めればいいと思う。医師の業務を侵食されることを恐れる日本医師会や医学界から反対の声があがるだろうが、マスコミが正しく問題点を報じ、そのメリットとデメリットを紹介すれば、社会は合理的な判断をするだろう。

私はメリットのほうが大きいと思う。規制が緩和されれば、「我こそは」と思う看護師が、活躍の場を求めて移住してくる。良循環になる可能性が高い。

訪問看護ステーションの規制緩和

規制緩和が有効なのは病院だけではない。在宅ケアも同様だ。この分野で看護師が果たす役割は大きいが、ここでも問題となるのは規制だ。

筆者が注目するのは訪問看護ステーションの開設要件である。現在、新規開業には常勤換算で2.5人の看護師を確保しなければならないが、医師の開業と同様に1人開業を認めたらどうだろう。自宅をオフィスに、全て自分でやれば初期費用は格段に下がる。参入障壁も下がる。

厚労省が定める訪問看護の報酬体系は複雑だ。訪問看護基本料は週3日までが1回あたり5550円で、週4日目以降が6550円となる。緩和ケアや褥瘡ケアの専門資格を持つ看護師の場合には1万2850円という具合だ。

患者さえ確保できれば、1日に数万円の売り上げが期待できる。病院診療のように消耗品に多額の費用はかからないし、1人で運営すれば、固定費も圧縮できる。コストはほとんどが人件費だから、年収1000万円以上も期待できる。

独立心旺盛な若手看護師の中には興味を持っている人が多い。彼らが参入することで、競争が加速し、サービスレベルが向上する。ダメな看護師は淘汰される。

ところが、厚労省は1人開業を認めない。2.5人の看護職が必要な理由として、「職員の支援体制を考慮した最少人数」と説明する。

「中央社会保険医療協議会」(中医協)に提出された資料には、「小規模なステーションのほうが、24時間対応体制の届出有りの割合が低く、同様に算定者(24時間対応可能な職員)の割合も小さい」、「小規模なステーションは、医療保険による訪問看護実施率が低い」、「事業所の規模が小さいほど収支の状況が悪い」などと書かれている。しかし、いずれも1人開業を禁ずる理由にはならない。厚労省は医師の開業ではこのような条件はつけていないのだから、ダブルスタンダードだ。

もちろん、本音は別のところにあるだろう。個人の新規参入をもっとも恐れるのは既存組織だが、訪問看護ステーションの経営者の中には日本看護協会の元幹部もいる。1人開業を認めれば、新規参入者との競争を余儀なくされるし、やる気のある若手看護師をこき使えなくなる。

知人に訪問看護で独立を目指している20代の女性看護師がいる。彼女は「訪問看護ステーションに勤めたら、時給は1300円くらいです」と言う。稼ぎの大部分が吸い上げられていることになる。

厚労省が訪問看護師の質を維持したいのであれば、情報開示を徹底すればいい。日本看護協会は独自に「専門資格」を認定すればいい。事前規制と事後規制のいずれがいいか、現状に即して考えるべきだ。

提供者の視点で議論

わが国では、医療に関する議論が徹頭徹尾、提供者の視線で為されがちだ。

厚労省は、医師が増えて競争が激化することを恐れる日本医師会の要求を聞き入れ、医学部定員を削減してきた。結果、医師不足になると、医療安全は無視して、未だに常識はずれの残業を認めようとしている。医師の業務独占、訪問看護業界の規制も、既得権を守りこそすれ、患者のためになっていないのではないか。

ところが、このことを与党はもちろん、野党もメディアも批判しない。この状態を脱却するにはどうすればいいか。「日本人は12歳」を続けていてはいけない。自分の頭で考え行動するしかない。