2019年も“ゆく河の流れは絶えずして…”(古市憲寿)

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」。子どもの頃から、この一節で始まる鴨長明の「方丈記」が好きだった。たった30文字足らずで、世界の核心を突いているように思えたからだ。

速報「おこめ券」が不評の鈴木農水相 父親に“あやしい過去”が… 後援会幹部は「あいつは昔、週刊誌沙汰になったことがある」

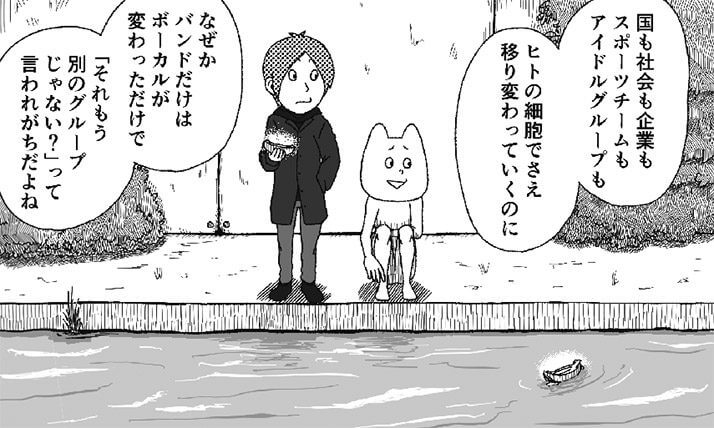

河の流れは絶えないが、その流れをなす水はどんどん変わっていくというのは、様々な事象に当てはまる。

たとえば毎朝、駅前では会社や学校を目指す人々がせわしなく行き交う。しかしおそらく彼らは100年前にはこの世界にいなかったし、100年後も生きてはいないだろう。100年前にも100年後にも何らかの形で「社会」は存在しているはずだが、その構成員はほとんど変わっている。

この「週刊新潮」も同じだ。創刊は1956年と聞いているが、その時とは執筆陣も編集者も様変わりしている(創刊当初からデヴィ夫人のゴシップ記事が誌面を賑わせていて、彼女の息の長さには驚かされるけど)。

全ては移り変わっていく。「方丈記」の根底には、そのような無常観が横たわっている。平安京に建ち並ぶ豪勢な建物も、「世々を経て尽きせぬもの」のように思えてしまうが、実は昔からある家は少ない。木造建築が主流で、消防車なんてなかった時代には、都は何度も大火に包まれていた。

また、農業技術も医療技術も未発達だったので、飢饉や疫病に見舞われるたびに、多くの人が命を落としていた。「方丈記」には、都中に片付けられもしない死骸が打ち捨てられている描写が登場する。鴨長明が描いたのは12世紀末のそんな殺伐とした街の姿だった。

しかし考えてみれば、それから人間は多くのものを克服してきた。完全に生老病死から自由になったわけではないが、日本人の平均寿命は84歳を超え、「飢饉」はほとんど死語になった。

不思議なのは、それほど時代が変わったのに「方丈記」の後半で説かれることと、現代の自己啓発書が驚くほど似ていることだ。鴨長明は50歳を機に遁世生活に入っているが、とにかく執着を捨てることの有用性を説く。隠遁してから、無駄に着飾る必要もなくなり、他人に嫉妬することもなくなり、気楽な毎日を送れるようになったという。

今でいうミニマリストが「朝日新聞」あたりで熱弁していることと、驚くほど近い。もちろん水道や電気くらいは使うだろう現代のミニマリストのほうが、鴨長明時代の貴族よりも快適な生活を送れているはずだ。それでも「執着を捨てろ」という言葉が時代を超えて心地よく響くのは、いくらモノを手に入れても満足できない人間の貪欲さを逆説的に証明している。

それは一つの皮肉な未来も暗示していると思う。どんなに社会が豊かになろうと、人々はより高みを目指す競争を止めないだろうし、そこから自由になろうというメッセージも消えないだろうということだ。「河の流れ」のように、2019年も醜い諍いがたくさん起こるのだろう。週刊誌の伝えるそれらの出来事を今から楽しみにしている。今年もよろしくお願いします。