「早稲田vs.慶應」進学するならどっち? データに表れた“歴然の差”のワケ

「早稲田vs.慶應」進学するならどっち?(1)

多くの受験生の憧れで、できる子には妥協できる最低ラインでもある早稲田と慶應だが、どっちを選ぶべきなのか。なかでも人気の早稲田政経、法学部と慶應法学部について、受験生も親もOBも知りたい最新状況をもとに徹底比較。両校の様変わりにも驚くはずだ。

***

速報「手が震えて食材が切れず」 覚醒剤所持で逮捕「金田中」社長が見せていた“奇行” 「ノリノリで現れて奇声を発することも」

昔から慶應の学生やOBを除けば「慶早」とは呼ばない。世間では「早慶」と呼ぶ。だから、その並びを大学の序列のように認識している人が多いが、早慶双方に合格した受験生がどちらに進学したかを追跡したデータには、驚くべき数字が示されている。

もっとも、この記事を最後まで読めば、優劣など簡単にはつけられないことがわかるはずだが、事前にそう断る必要があるほど、数字は一方的である。

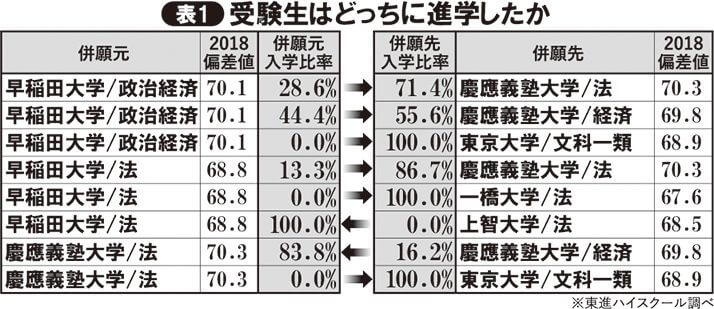

なにしろ、2018年度入試(18年2月実施)で早稲田大学法学部と慶應義塾大学法学部にダブル合格した学生は、東進ハイスクールのデータによれば、86・7%が慶應に進学。慶大法学部と早稲田の看板、政治経済学部とのダブル合格者も、71・4%が慶應に進んでいるのである。

「早慶文系の実学系学部を、偏差値やダブル合格者の選択結果などの観点から総合して並べると、慶大法が1番。次に早大政経と慶大経済が同じくらいで2番、以降、早大法、慶大商、早大商と続きます」

と、東進ハイスクールを運営するナガセの市村秀二広報部長は言う。ちなみに東進の偏差値では、慶大法が70・3、早大政経が70・1、慶大経済が69・8、早大法が68・8である。

「1970年代から80年代半ばまでは早稲田の政経が断トツでしたが、90年代半ば、それを慶應が上回りました。背景として、慶應には改革を訴える力があったことが挙げられます。その象徴が90年のSFC(湘南藤沢キャンパス)創設です。その際に注目されたのが、シラバス(授業計画)を公開し、学生に明確なメッセージを送り出したこと。加えてAO入試を日本で初めて導入し、慶應は先進的だというブランディングにも成功しました」

ひとたび偏差値が逆転すると、その差がわずかでも、

「偏差値が高い大学を選ぶという受験生心理はあると思います」(同)

[1/4ページ]