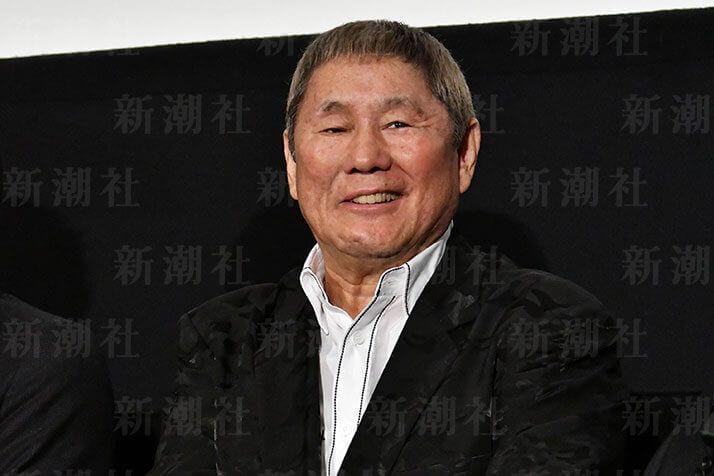

「関西マンザイに脅威を感じた」 ビートたけしが考えた逆転の戦略とは

漫才は西高東低?

もはや季節の風物詩となりつつある「M-1グランプリ」。今年も決勝進出の9組が発表された。このうち、関西系といえるコンビが過半数を占める結果となった。過去の優勝者を見ても、12組のうち8組が関西出身と、漫才界ではどうしても西高東低の感は否めない。

実は80年代の漫才ブームでも、関西の勢いは凄かった、と振り返るのは、ビートたけしだ。ツービートとしてブームの頂点に君臨していたかのように思われがちだが、当事者としては相当な危機意識があったという。

速報「体をオジさん相手に」「動画出演させられた子も」 八代亜紀さん「超プライベート写真」付きCDを発売した男の過去を元アイドルが告白

新著『バカ論』では、関西勢との戦いに勝つために、どう戦略を練ったか、今だから明かせる貴重な秘話を語っている(以下、引用は同書より)

「いまだに洋七(B&B)には、『あの頃はたけし対関西の漫才師という構図だったよね』と言われるけど、自分でもおいらがコケたら東京の芸人はヤバいという思いがずっとあったのは事実。東京の漫才師にもセント・ルイスなんていたけど、すぐ吹っ飛んじゃったし、周りをみたらすぐにおいらしかいなくなった。

一番ヤバいと思ったのは、東京の笑いの『言葉』が変わっちゃったこと」

関西弁そのものが新鮮だった時代

現在では考えられないことだが、当時はまだ関西弁そのものが珍しく、東京のテレビ番組ではあまり馴染みがなかった。「下品だ」と眉をひそめる向きもいたくらいである。しかし、それだけに漫才師たちが繰り出すテンポの速い関西弁は、視聴者に強いインパクトを与えたのだ。

「特にリズム。東京だと『何とか何とかでこうだよね』ときたら、『バカなことを言うな』となる。けれど関西弁は『何とか何とか』と来たら、『そんなアホな』でまた次へ行く。字数が少ないからテンポが早い。それがじゃんじゃん続いていくことで、心地よいグルーブが生まれてくる。それが新鮮だったし、視聴者も含めて東京の奴はみんなその言葉遣いに圧倒されちゃった。

おいらも『THE MANZAI』の初めの2、3回ぐらいは関西の奴らにボロ負けしたと思っている。それで自信もなくしかけた」

しかし、ここでたけしは思い切った戦略に出る。関西の芸人に対抗するために、言葉遣いを変えなくてはいけない、と考えたのだ。

「それで標準語を捨てた。

もともとそんなスクエアな標準語で漫才をやっていたわけじゃないけど、もっと言葉を崩していった。ガキの頃に使っていた足立区の言葉に変えたんだ。

『おいら』『てめえ』『バカ野郎』『何言ってやんだ』『こんちくしょう』とか。

『昨日君のところに行ったけど、君はいなかったね』『何でわかったんだよ』では、関西弁の『何言うてんねん』『アホか』には勝てない。だからそれを『昨日おめえんとこ行ったら、いねえじゃねえか、バカ野郎』に変えたんだ。そうやってスピードを上げていった。そうすると、漫才のリズムも良くなってきた」

新ネタを作り続けた結果

関西弁と同じくらい、たけしの繰り出す「足立区の言葉」は新鮮な印象を視聴者に与えることになる。さらに、成功に安住せず、たけしは新ネタも作り続けた。

「その頃の関西の芸人は、東京に来ていきなり売れちゃったから、油断したのか新ネタをあまり作らなくなった。東京と大阪の往復で忙しいということもあったかもしれないけど、ある時から聞いたことのあるネタばかりをかけるようになった。

東京に進出して、ウケて、人気者になって、それで満足していたところもあったんじゃないかな。あいつら本当に嬉しそうだったもん。

だからおいらは、あいつらに対抗するためには、言葉遣いとネタ数だなと。漫才ブームの後半は、毎回新ネタを作っていった。それで最後の最後で逆転したと思っている。競馬で言えば、ゴール直前で差し切ったようなもの」

ちなみに、『バカ論』では、当時の自身にまつわるこんな「バカ」話も披露している。

戦略と努力の結果として、ギャラも上り続け、時には月3000万円ということも。その金でパーッとやろうと銀座の高級クラブに行ったら、店員が「ヘネシーなんかどうですか?」と聞いてきたことがあったのだが、たけしの答えは、

「よせよ、おいらは外人は嫌いだよ」

高級酒の名前だとは知らず、外国人ホステスの名前だと勘違いしていたのだった。