動物が生み出した最高傑作――コラーゲン 前編【連載】佐藤健太郎 世界史を変えた新素材(11)

ヒトはなぜ旅をするのか

筆者の趣味はドライブで、若い頃には北は稚内から南は鹿児島まで、自分の車で走り回ったものだ。日常の仕事や人間関係を離れ、ただ車を走らせていれば、ふだんの憂さもモヤモヤも吹っ飛んでいく。このまま何もかも捨てて、どこまでもフラフラと走っていきたいと思ったことも、一度や二度ではなかった。

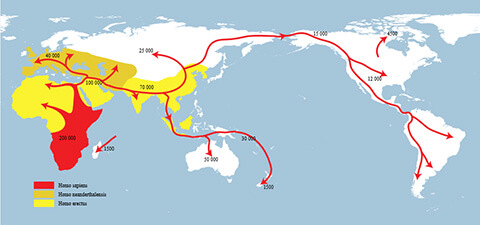

ここではないどこかへ、時間を忘れて旅をしたいという思いを持つ人は、何も筆者だけではあるまい。人間という生き物は、みな遺伝子のどこかに漂泊の旅への思いが刻まれているのだと思う。でなければこんなにも、人類が世界の隅々まで広がることはなかっただろう。灼熱の砂漠から南極の果てまで、かくも生息範囲を広げた動物は人間の他に一種もいない。

なぜヒトは旅するのだろうか。普通に考えればわざわざ旅などせず、どこか安全なひとところにじっと留まって暮らす方がよさそうなものだ。筆者の勝手な考えを書くなら、あちこち出歩くことを好む人は、新しいものに出会いやすいからではないだろうか。今までになかった優れたものを見つけ出し、活用することが、文明の進展には不可欠であった。

優れたモノやアイディアを持った人同士が出会うと、お互いにそれをやり取りしたり改良したりして、さらに優れたものに進化していく。人が一生ひとところに留まっていれば、ぶつかり合い、磨かれ合うこともない。人が動き回ることは、文明の進展に必須の要素であったはずだ。

マット・リドレー著「繁栄」には、その実例としてタスマニア島のケースが挙げられている。この島はかつてオーストラリア大陸と地続きであったが、海面の上昇によって1万年ほど前に本土から切り離された。すると、よそで開発された新技術は入ってこず、持っていた技術も継承者がいなくなるたびに消えていく。結局タスマニアからは、ブーメランや骨製の釣り針、魚とりの罠や衣服などを作る技術が、わずか数千年で失われてしまったという。外部との交流を断たれて自給自足の状態に追い込まれると、進歩が止まるどころか衰退さえ起きてしまうのだ。筋力ではなく頭脳を武器として生きる人類には、過酷な旅のリスクを冒してでも、移動と交流、交易を行なうことが決定的に重要なのだ。

マット・リドレー『繁栄』(早川書房)

マット・リドレー『繁栄』(早川書房)

もちろん、好むと好まざるに関わらず、長い旅をしなければならないことも多かった。その証拠として、アメリカ先住民族はほとんど血液型がO型であるという事実がよく挙げられる。彼らは、当時まだ地続きであったベーリング海峡を渡って、アジアからアメリカ大陸に移り住んだ人々の子孫だ。この時の厳しい旅で、たまたまA型やB型の遺伝子を持つ人が減少してしまい、現在に至っていると考えられている。

なぜ彼らは、こうした過酷な旅に出なければならなかったのだろうか?彼らがアメリカ大陸に渡った約2万5千年前は、地球が経験した(今のところ)最後の氷河期であったのだ。食糧のある新天地を求め、彼らは長くあてのない旅に出るほかはなかったのだ。

人類はこの他にも、寒冷化による食料危機に何度も襲われており、それを裏付ける証拠もある。人類は、その個体数の割りに、驚くほど遺伝的特徴が均質であることが知られている。数百万年の歴史を経て、70億以上の個体がいる以上、もっと遺伝子に多様な変化が起きていてもよいはずなのだ。

その原因として、トバ・カタストロフ理論という説が唱えられている。今から7万5千年ほど前、インドネシアにあるトバ火山が巨大噴火を起こした。その溶岩の量は、1980年に起きたセント・ヘレンズ火山大噴火の約3000倍という、途方もない大噴火であった。この時巻き上げられた火山灰は、以後数千年にわたって全地球に激烈な寒冷化をもたらす。人類は、わずかな食料と陽光を追い求め、あちこちさまようはめになったことだろう。

1980年のセント・ヘレンズ火山の大噴火

1980年のセント・ヘレンズ火山の大噴火

この時かろうじて生き延びたわずか数千組の夫婦が、現代に生きる全ての人類の祖先になったと考えれば、先に述べた遺伝子の均一性が説明できるという。人類は真に絶滅ぎりぎりの、際どいところまで追い込まれていたのだ。

■人類を救った毛皮

このように、人類は何度も氷河期を経験してきたし、そうでない時期にも、寒冷な地域を旅せねばならぬことも多かった。そうした人類にとって、長らく唯一の防寒着であり続けたのが、動物の毛皮であった。

毛皮の利用は、旧石器時代には始まっていたとみられ、洞窟や墳墓に残された当時の絵画もそのことを裏付ける。狩猟生活を営んでいた我々の祖先にとって、毛皮は何より手に入りやすく、優れた防寒着であった。強力な獣の皮をまとうことで、その力を我が身に取り入れようという、霊的な意味合いも強かったことだろう。そして様々な色や模様の動物の毛皮を身にまとうことは、服飾文化の記念すべき第一歩でもあった。

35万年前のトータヴェル人を再現した人形(Lionel Allorge / Wikipedia Commons)

35万年前のトータヴェル人を再現した人形(Lionel Allorge / Wikipedia Commons)

毛皮を採取するには、動物の丈夫な皮膚を切り裂き、余分な肉や脂肪を削り取る必要がある。得られた皮は、柔らかくするために「なめす」加工をすることで初めて、使いやすい「革」となる。いずれの工程も、想像以上に熟練を必要とするし、石器や縫い針など用いる道具の製造も高い技術を要する。毛皮作りは、人類最初の「職人芸」を育む場ともなったであろう。こうして作り出された毛皮の衣服が、人々を寒さから守り、多くの命を守ってきたであろうことは想像に難くない。旅する宿命にある人類にとって、過酷な環境から身を守ってくれる毛皮の存在は、この上なく心強い味方であったのだ。

■コラーゲンの秘密

皮革は柔軟性・保温性に富み、丈夫で軽い。様々な代替材料が現れた今もなお、革製品が人気を集めるのも当然と思える。この秘密は、皮の主成分であるコラーゲンの性質に依るところが大きい。

コラーゲンというと、一般には化粧品など美容関連製品をイメージする方が多いと思う。しかし実際には、我々の体にたくさん含まれるタンパク質の一種だ。コラーゲンは細胞と細胞の隙間を埋め、互いに貼り合わせる役割を持つ。

骨もまた、コラーゲンを重要な成分としている。コラーゲン繊維の間をリン酸カルシウムの結晶が埋めた、鉄筋コンクリートに似た構造であるため、非常に頑丈なのだ。要するに、我々の体を支え、形を保たせているのはコラーゲンであるといっても差し支えない。このため、人体のタンパク質のうち、3分の1はコラーゲンだといわれる。

骨や皮膚に大量に含まれるI型コラーゲン

骨や皮膚に大量に含まれるI型コラーゲン

しかし圧倒的多数派のコラーゲンは、タンパク質としては異端児でもある。タンパク質は、20種あるアミノ酸が一定の配列で長くつながったものだ。しかしただスパゲッティのように長く伸びているのではなく、決まった形に折り畳まって球状になっている。タンパク質は必要な化合物を作り出したり、情報を伝えたりなどそれぞれ機能を持っているが、こうして一定の形に折り畳まっていないと、機能を発揮できない。

しかしコラーゲンは、長く伸びた鎖が3本絡まり合った、三重らせんの長い繊維として存在している。また、多くのタンパク質は細胞内ではたらくが、コラーゲンの仕事場は細胞の外だ。このようなタンパク質は、他に類を見ない。

コラーゲンの三重らせん構造(Vossman / Wikipedia Commons)

コラーゲンの三重らせん構造(Vossman / Wikipedia Commons)

さらにコラーゲンは、他のタンパク質にはほとんどみられない、奇妙なアミノ酸を持っている。プロリンやリジンというアミノ酸に、ひとつ余計に酸素がくっついたものだ。他の何万種というタンパク質のほとんどが、20種のアミノ酸の組み合わせだけで驚くほど多彩な機能を引き出しているというのに、コラーゲンは全くの掟破りをやってのけている。

わざわざ掟破りをしただけのことはあり、この余分な酸素は重要な役目を演じる。先ほど、コラーゲンは3本の鎖が絡み合った三重らせん構造をとると述べた。プロリンについた余分な酸素は、隣の鎖の水素と「水素結合」という力で結びつき、より合わせられた3本の鎖がほどけぬようにロックをかける役目を負っているのだ。

このロックがかからないと、実に悲惨な運命が待っている。ビタミンCの摂取が不足すると、酸素の取り付けがうまく行なわれなくなり、水素結合のロックがかからなくなる。すると丈夫なコラーゲンができなくなり、全身の血管がもろくなるなどの症状が出る。これが壊血病で、現在ではほとんど見られないが、大航海時代の船乗りたちの間で猛威を振るった。人体を支える重要物質なればこそ、少しの欠陥が生命活動全体に大きなダメージを与えてしまうのだ。

19世紀に描かれた壊血病の症例図

19世紀に描かれた壊血病の症例図

コラーゲンの特別な仕組みはこれだけではない。架橋結合という、コラーゲンの三重らせんの繊維同士を、橋架けするようにつなぐ特殊な結合があるのだ。これまた他のタンパク質ではほとんど見られない、掟破りの構造だ。これにより、鎖同士がところどころでつながり合って網の目のようになり、極めて丈夫なネットワークが出来上がる。

橋架けの数が増えれば全体に丈夫になるが、柔軟性を失うことにもなる。実は、人間の皮膚のコラーゲンでは、加齢に従ってこの架橋が増えていくことが知られている。ヒトの皮膚が加齢とともに柔軟性を失い、しわができてくるのは、この架橋の増加が原因の一つだ。

女性のみなさんにとっては架橋結合は憎んでも余りある存在であろうが、この結合が強靭なコラーゲン繊維を作り、毛皮の丈夫さ、保温性のもとともなったことを思えば、なかなか足を向けて寝られない存在でもある。コラーゲンがなければ、人類はとうの昔に寒冷化によって滅んでいただろう。植物が創り出した材料の最高傑作がセルロースなら、動物の生み出した最高傑作はコラーゲンをおいて他にない。

佐藤健太郎

さとうけんたろう 1970年、兵庫県生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了。医薬品メーカーの研究職、東京大学大学院理学系研究科広報担当特任助教等を経て、現在はサイエンスライター。2010年、『医薬品クライシス』(新潮新書)で科学ジャーナリスト賞。2011年、化学コミュニケーション賞。著書に『炭素文明論』(新潮選書)『「ゼロリスク社会」の罠』(光文社新書)『世界史を変えた薬』(講談社現代新書)『国道者』(新潮社)など。