国民的作家山崎豊子 昭和20年の日記を発見 戦争体験、熱い恋、リアルな青春の姿がそこにはあった

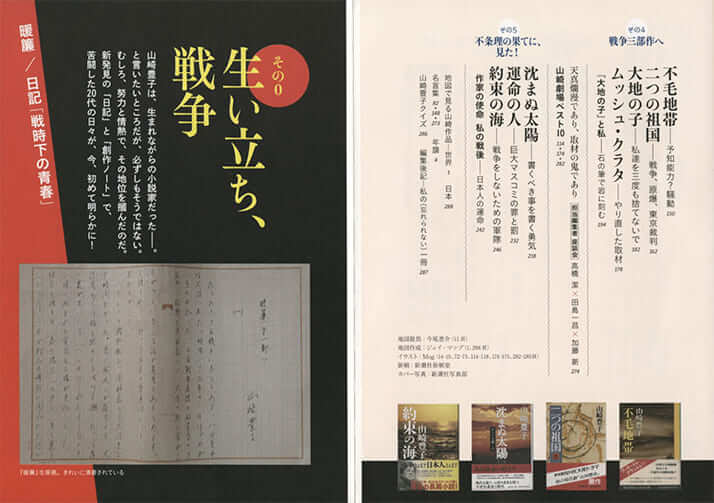

2013年9月に亡くなった国民的作家・山崎豊子さん。彼女の昭和20年の「日記」が新たに発見された。日記は『山崎豊子スペシャル・ガイドブック』で初公開。戦争の渦中で青春をすごした若き山崎さんの罹災体験、プラトニックだが激しい恋愛、仕事に対する考えなどが圧巻の筆致で描かれており、話題を呼んでいる。

山崎豊子さんといえば綿密な取材と膨大な資料をもとにした社会派の作品で知られる。病院の派閥争いと権威主義に屈しない医師を描いた『白い巨塔』、航空会社を舞台に大事故と逆境に立ち向かうサラリーマンを描いた『沈まぬ太陽』などの長編小説は社会現象を巻き起こし、何度となく映像化され大ヒットしたことも記憶に新しい。

山崎さんの作品と切っても切れないのが「戦争」だ。最後の作品『約束の海』のテーマも「戦争」だった。真珠湾で捕虜となった父と海上自衛隊で任務に当たる自衛官の息子。戦争と軍隊を舞台とし、親子二代を軸に語られた荘厳な人間ドラマは惜しくも未完に終わった。

初期の作品では自身の体験した「大阪大空襲」のシーンがこれでもかというほど描かれる。戦争末期、大阪で毎日新聞の記者として過ごしていた山崎さん。そこで大空襲に遭い家を焼け出された経験は、その後の作品で何度となく繰り返し言及されるほど、当時21歳だった山崎さんの心に大きな衝撃をもって刻み込まれたことは想像に難くない。

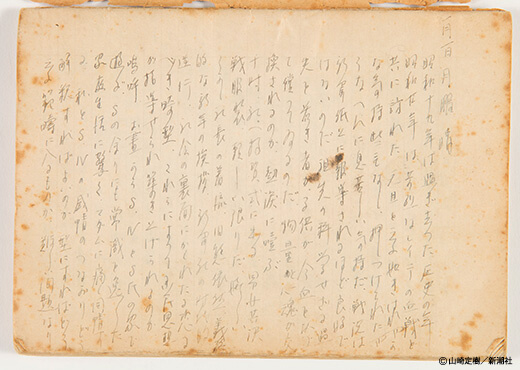

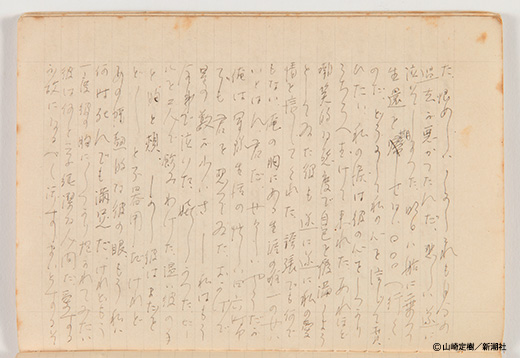

今回『山崎豊子スペシャル・ガイドブック』の編集にあたり、山崎さんの最後の担当編集者・矢代新一郎さん(新潮社)が初期の作品『暖簾』の創作ノートの束をほどき、改めて内容を確認していたところ、表紙がちぎれた状態の一冊のノートが発見された。

その中には昭和20年の1月1日から3月27日の途中まで、ページにして72頁に及ぶ山崎さんの日記がみつかった。その内容は、毎日新聞での仕事の話、作家になりたいという希望、戦争への思い、淡い恋模様、そして3月13日に起きた大阪大空襲の実体験が綴られていた。

以下、その日記の一部を紹介しよう。

戦争への思い

※山崎さんは戦争を嫌がりつつも日本の勝利を願っていた。しかし日記の記述からは日本が敗戦に向かっているということが確実に庶民の間に伝わっていたことが窺える。以下抜粋。

《一月一日 月曜 晴

昭和十九年は過ぎ去った。歴史の年、昭和二十年は、苛烈なレイテの血戦と共に訪れた。元旦と云う如きはれやかな気持些(いささか)もなし。押しつけられたようなへんに息苦しい気持だ。戦況は新聞紙上に報道されるほど良好ではないのだ。祖先の科学せざる過失を、若き者が、子供が今、血を以って償っているのだ。物量と心魂が交換されるのか。熱涙に噎(むせ)ぶ。(以下略)》

《二月三日 土曜日 晴

今朝五時頃、警報発令。

しかし紀州沖から何故か遁走する。今日も寄れば戦局の話、そして何れも敗戦論である。いくらひいき眼でみても、今の日本は負けている。敵の補給路はあれほど長く、こちらは本土に近接し、いろいろな点で非常に有利であるのにかかわらず、こんなに重大危機に直面してしまうなんて。しかし中年紳士は実に救い難い。負けると平気で放言している。考えようによっては、勝つ自信、気持の上の余裕あればこそ、そうした事が云えると云えば云えようものだけど。みんながこんなに有閑的でだらしなくては、絶対に戦争に勝てない。日本人って、こんなにルーズで愛国心がないものだとは、今まで知らなかった。ひどい個人主義者だ。しかしこれも学校教育で、日本人は強い、どんな事があっても負けないと云う安全感がどこ迄行ってもあるのだ。小っぽけな島国根性の教育は大いに謹しまねばならない。》

プラトニックだが激しい恋

※軍隊に籍を置くとみられる山崎さんの想い人。プラトニックな関係のなかでも山崎さんの心の中は嵐のようにかき乱されていた。以下抜粋。

《三月四日 日曜日

こんな日が亦(また)とあろうか。夢ではなかろうか。人生は奇跡と偶然の寄り合いである――とは、誰が云ったかしらないが正しく然りである。奇跡、偶然とは、常にこんなに幸福なものであろうか。一時すぎ急に鎌倉のNからと云う電話があった。ただ呆然として受話器をとった。彼の声だった。間違いなき彼の声だ。新聞社に来ていると云う。早速、社に行く。一年半ぶりにみる彼の顔だ。なつかしさと何とも云えぬ空恐しい不安を感じる。“嬢はん、久しぶり、元気かい”、この声は一年半前に聞いたその声、その調子と同じものだ。その声のもつ響きも内容も。顔が我知らず、紅らんだ。

(中略)

彼の焚(や)きつくすような激しい眼は到底直視出来ない。たのしい、恐しい、しびれを感じて、眼をふせる。それで幸福だ。或人は云う。私達の恋愛は余りにもプラトニックで幼稚だと云うかもしれない。それもよかろう。私達はこの理想の恋愛形態を地上に現出してみよう。それにしても、彼の自制力の強さには真に崇敬する。彼は強く美しき人なり。多くの男性の持つ獣性は彼に於ては忘れられているようだ。(以下略)》

《三月十日 土曜

心たのしいあたたかな朝だ。今夜は彼が来る日だ。社にいても少しも落着かない。夕方早く帰宅して、花を活け、身じまいして彼を待つ。

(中略)

しかし遂に彼は二人の時間をつくって席をぬけ□□(*不明)て来た。二人で真正面から見合った。彼は私を信じなかった。恨めしい。しかしこれも自分の過去が悪かったんだ。悲しい。遂に泣いてしまった。明日は船に乗って生還を期せない○○○(ママ)へ行くのだ。どうかして私の心を信じて貰いたい。私の涙は彼の心をしっかりこちらへむけてくれた。あれほど嘲笑的な態度で自己を欺瞞しようとしていた彼も、遂に遂に私の愛情を信じてくれた。誇張でも何でもない、俺の胸にある生涯の唯一の女はいとはん、君だ。女々しいようだが、俺は軍隊生活の忙しい四六時中でも、君を想っていた。おかげで星の数が少いさ――私はもう全身で泣いた。嬉しかった。ビールを二人で飲みわけた。温い彼の手と胸と頬、しかし彼はまだおどおどと不器用だ。けれど、あの情熱的な彼の眼、もう私は何時死んでも満足だ。けれどもう一度、彼の胸にしっかり抱かれてみたい。彼は何と云う純潔な人間だ。愛するが故になるべく汚すまいとするその神聖な祈るような抱擁。左手に感じた彼の美しい唇は一生忘れられない。(以下略)》

※山崎さんの「彼」はその翌日、11日に出征してしまう。

生涯忘れることのできない大阪大空襲

※3月13日深夜、ドタバタする父の足音に驚いて眼をさました山崎さん。焼夷弾落下の声を聞き防空壕から飛び出す。以下抜粋。

《三月十三日 火曜

(略)

しかし火の手は刻々と迫り、二時間もした頃にはあれほど遠かった火の手がもうそこここに上りはじめた。必死の消火に努めた。しかしその甲斐もなく、家は火の手に迫られる一方だ。武は大屋根であくまで頑張った。父も姉も稔(*一番下の弟)も、私もみな綿のようにくたくたになるまで活動した。しかし駄目だった。もはやこれまでと家を出んとした時、大きな火の粉を孕んだたつまきが巻き起った。店の窓ガラス、陳列の窓ガラスなどが破れた。思わずふとんをかぶり、身を伏せた。もうここで遂にむしやきかと観念した。が、一瞬間、静まった風の間をみて、鍋をかぶって(*→)

(欄外) 十一時半ごろ、警報。二時間半ほど後、家を見捨てる。

三月十四日(もうこの辺から三月十四日だろう)

(*→)脱出した。(以下略)》

※家をなくし財を失った山崎さん一家は知人宅に転がり込むも艱難は止まず、空襲に病気、官吏の罹災民に対する非道な仕打ちに怒り、延いては国家の前途を憂うこととなる。

戦後70年を迎えた日本への贈り物

わずか3カ月分の日記だが、戦争末期に多感な青春時代を過ごさざるを得なかった、一人の女性の正直な感慨(喜び、悲しみ、不安)がリアルに伝わってくる。なぜ、山崎さんの小説には、いつも戦争が出てくるのか、なぜ戦争について書き続けなければいけない、と云ったのか、その答えがこの日記から窺うことが出来る。山崎さんの最後の担当編集者で、晩年の5年間に小説やエッセイ集など4冊を共に作った矢代新一郎さんは、この日記を「戦後70年という節目の年にふさわしい、山崎豊子さんからの読者への貴重な贈り物と云えるだろう」と語る。

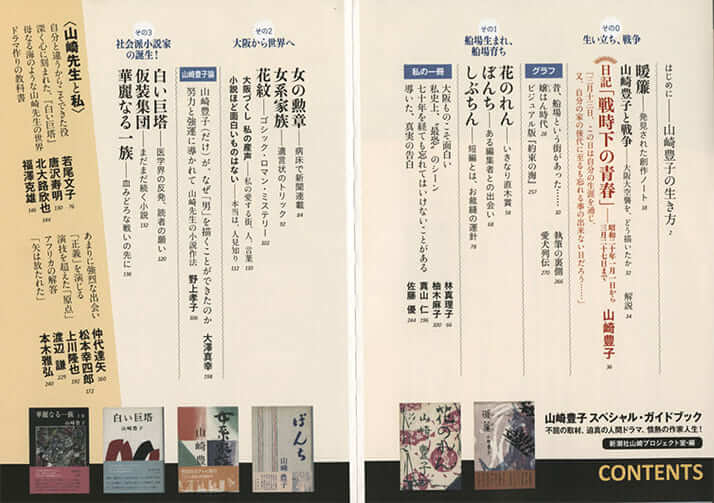

『山崎豊子スペシャル・ガイドブック』(新潮社)は、初公開の創作&取材ノートや秘蔵写真から、執筆の現場、その裏側に迫る。作家としての独り立ちを決意させた、井上靖からの手紙を収録。

若尾文子、松本幸四郎、唐沢寿明、上川隆也、北大路欣也、渡辺謙、本木雅弘、仲代達矢など山崎ドラマ出演俳優による「特別寄稿」など多くの証言で、山崎文学&ドラマの「魅力」を読み解く。

戦後70年。多くの資料と証言で、今、明かされる、山崎文学「魅力」の秘密!

〈全作品案内〉や〈映像化作品徹底紹介〉〈担当編集者座談会〉に加え、山崎ドラマでおなじみの豪華俳優陣たちも特別寄稿。秘話満載で、小説・ ドラマが、100倍面白くなる!

〈船場街歩き〉や〈執筆の裏側〉など、グラフ頁も充実